京都大学の研究グループは,大型放射光施設SPring-8を用いて,1000万分の1秒(100ナノ秒)単位で原子・分子の運動の様子をより詳細に観測する手法を確立した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,大型放射光施設SPring-8を用いて,1000万分の1秒(100ナノ秒)単位で原子・分子の運動の様子をより詳細に観測する手法を確立した(ニュースリリース)。

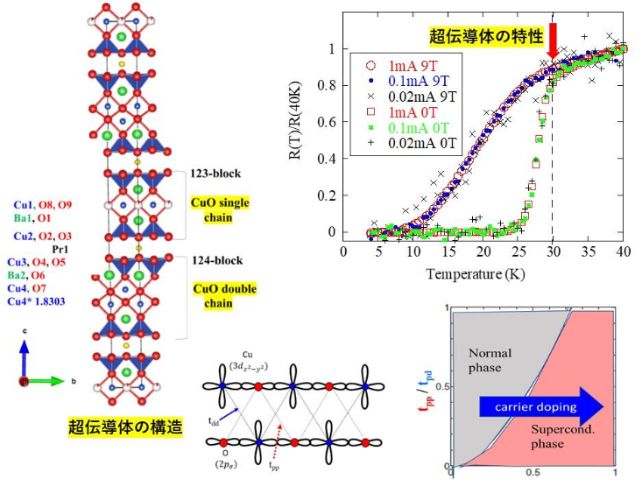

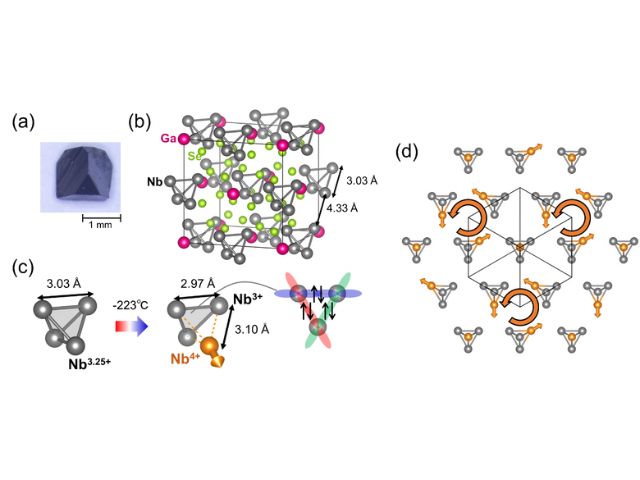

これまでの原子・分子の運動測定には,単色のガンマ線を用いた準弾性散乱法が用いられてきたが,1000万分の1秒前後の時間スケールで運動を調べることが技術的に特に困難で,測定時間が長くかかる欠点があった。研究では測定効率の改善を目指し,多色のガンマ線を実験に用いる新手法を提案・実証した。

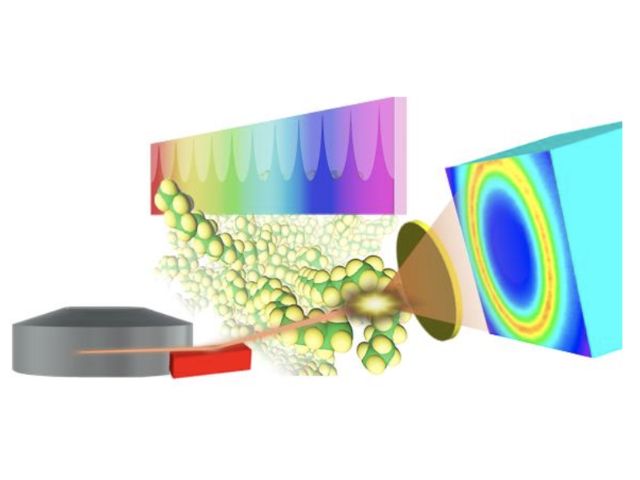

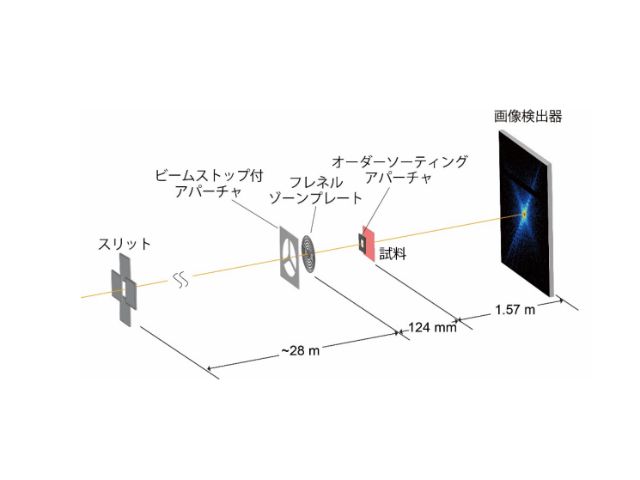

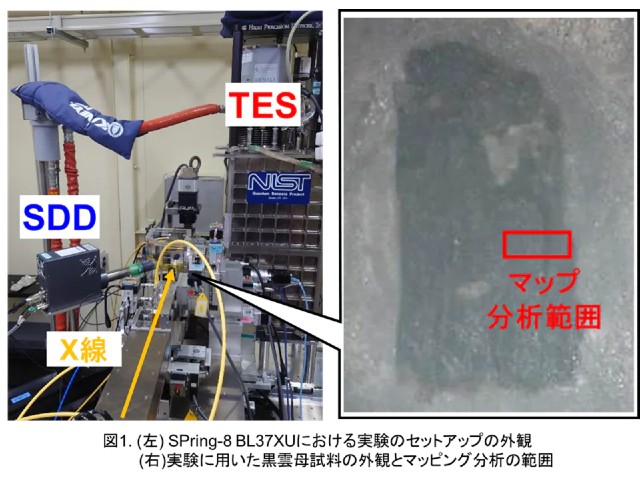

ガンマ線を用いた準弾性散乱法では,まずSPring-8で生成された放射光を鉄の原子核に当てることで,方向性を持ったガンマ線を取りだす。このガンマ線は,原子・分子サイズ程度の波長をもった単色性の高い光となる。

このガンマ線を試料に当てると,ガンマ線は試料中の運動している原子と衝突することによってエネルギーが変化し,入射エネルギーを中心としたエネルギー分布の拡がりが起こる。このエネルギー変化を観測できれば,原子・分子の運動の様子が分かる。

そのエネルギー分布の広がりを調べるため,測定したい物質に当てエネルギー変化を受けたガンマ線と,そのガンマ線とはエネルギーの異なった単色ガンマ線とを干渉させ,強度の時間変化つまり“うなり”を調べる。このとき,試料の運動によって一方のガンマ線のエネルギー幅が拡がった場合には,周波数の異なる音が混ざるような状況になり,“うなり”が変化して観測される。

このような“うなり”現象を利用し,原子・分子の運動状態を効率よく観測することができる。研究ではこの手法を改良し,複数の色をもつガンマ線を同時に用いて観測することで,大幅に測定の精度が上がることを実証した。今回開発した手法を用いることで,条件によっては10倍以上迅速に,かつこれまで以上に高精度に1000万分の1秒単位の原子・分子の運動を直接測定することが可能となった。

研究グループは今後,さらに多色のガンマ線を用いるなど装置の性能をさらに向上させることにより,より迅速に精度よく原子・分子の運動性を調べることができる装置を構築していきたいとしている。