九州大学は,世界初の有機材料を使った蓄光システムの開発に成功した(ニュースリリース)。

九州大学は,世界初の有機材料を使った蓄光システムの開発に成功した(ニュースリリース)。

この有機蓄光システムは,既存の無機蓄光材料には不可欠なレアメタルを一切含まず,簡便なプロセスで作成できるだけでなく,溶媒への可溶性・透明性・柔軟性といった機能を付与できるため,塗料や繊維など新しい用途への幅広い展開が可能となり,蓄光材料の普及に広く貢献するという。

従来,蓄光材料は全てユーロピウムなどのレアメタルを含む無機材料で構成されており,その合成には1000℃以上の高温処理や粒径制御,溶媒への分散といった多くの工程が必要となる。このようなレアメタルの資源的制約,複雑な合成プロセスによる経済的制約により,蓄光材料の用途は未だ限られている。

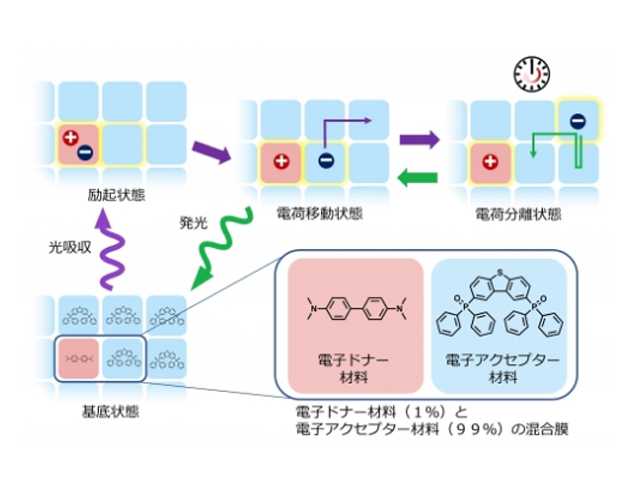

研究では、単純な構造の2つの有機分子(電子ドナー材料と電子アクセプター材料)を混合するだけで蓄光発光が得られることを見いだした。この有機分子の混合物は,光を吸収すると電子ドナー材料から電子アクセプター材料への電荷の受け渡しが起き,電荷分離状態が形成される。このように光によって電荷分離状態が形成される過程は有機太陽電池のメカニズムと同様のもの。

一般的に,この電荷分離状態は不安定であると考えられているが,研究では,電子ドナー材料を電子アクセプター材料中に分散させるという手法により,安定化することに成功した。

この安定化された電荷分離状態は,一定の確率で最初とは逆向きの電子アクセプター材料から電子ドナー材料への電荷の受け渡しが起こることにより,再び発光可能な状態に戻り,光としてそのエネルギーを取り出すことが可能となる。このような電荷再結合による発光は有機ELの発光過程と同様のもの。

このように,有機太陽電池のように光エネルギーを一度,電荷分離状態へと変換し,蓄積した後,有機ELのように電荷再結合により光エネルギーへと再変換する過程が,全て2つの有機分子内で行なわれる。その結果,この有機分子の混合物に光を当てると,光エネルギーを蓄積し,光照射を止めた後も長時間に渡って発光を取り出すことが可能となる。

用いる2つの有機分子は簡便に合成できる上,混合するだけでよく,複雑なプロセスは不要。また,今回解明した蓄光メカニズムに基づいて最適な分子設計を行なうことで,容易に発光持続時間・発光効率の改善や発光色の制御ができる。さらに,溶媒への可溶性,透明性,柔軟性といった既存の無機蓄光材料では実現困難な機能を付与できるため,蓄光材料の新しい用途を開拓することが期待されるとしてる。