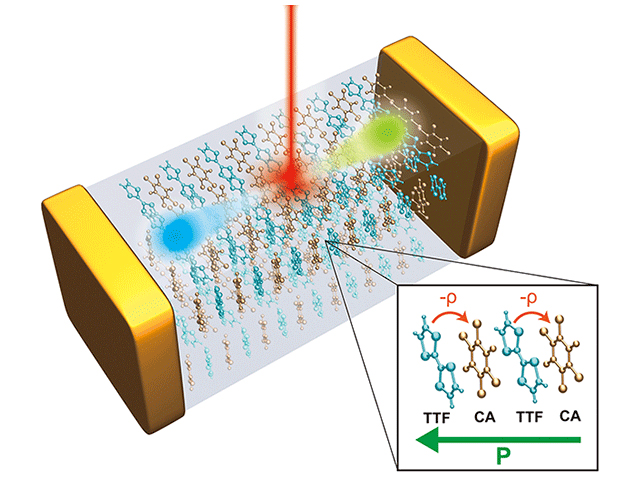

理化学研究所(理研)の研究グループは,シフト電流と呼ばれる量子力学的な光電流の発生を,有機分子性結晶のtetrathiafulvalene-p-chloranil(TTF-CA)において実証することに成功した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)の研究グループは,シフト電流と呼ばれる量子力学的な光電流の発生を,有機分子性結晶のtetrathiafulvalene-p-chloranil(TTF-CA)において実証することに成功した(ニュースリリース)。

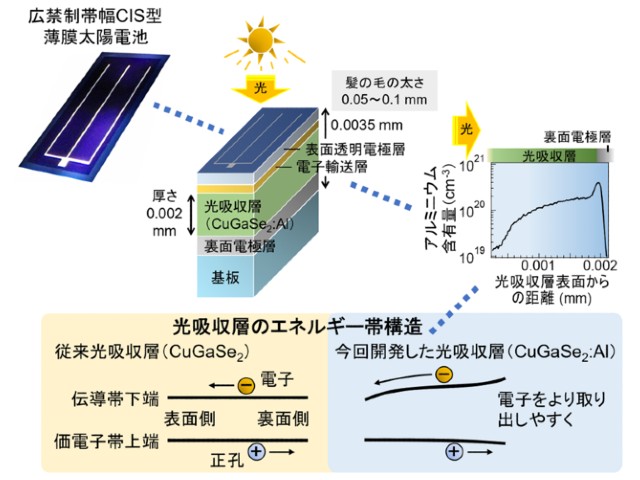

現在実用化されている光電変換素子の多くは,光照射によって生成された電子と正孔を分離する過程でp-n接合構造などによる電界の発生を必要とする。一方,強誘電体のような空間反転対称性の破れた結晶構造を持つ物質では,p-n接合を形成しなくても光起電力を示すことが知られており,バルク光起電力効果と呼ばれている。

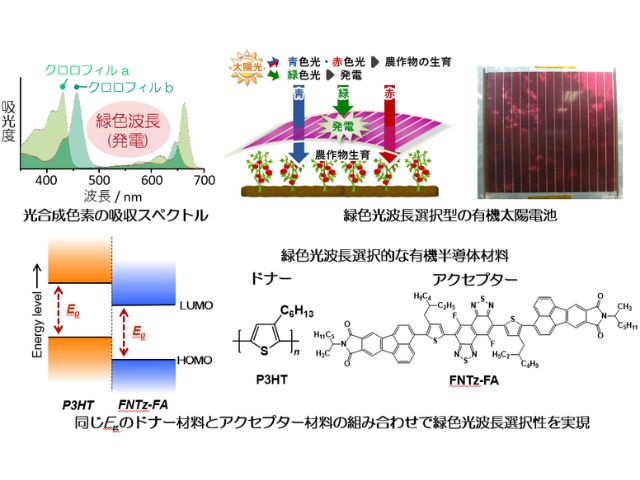

近年,バルク光起電力効果はシフト電流と呼ばれる光電流発生メカニズムで生じることが提案された。シフト電流は,電子波動関数の幾何学的位相に関連した量子力学的な効果で発生する電流であり,p-n接合において電界に比例するドリフト電流やキャリア濃度差に比例する拡散電流とはメカニズムが大きく異なる。

したがって,シフト電流による光起電力効果を利用すると,従来の光起電力素子で重視された移動度や不純物密度といった半導体特性に縛られない,新しい光電変換材料の開拓が可能となる。また,バンドギャップ以上の光起電圧の出力が可能である点など,p-n接合にはない優位性があり,従来の光起電力素子を上回る高いエネルギー変換特性も期待されている。しかし,シフト電流を発生しやすい物質の選定基準は確立しておらず,実験的な検証方法も明らかではなかった。

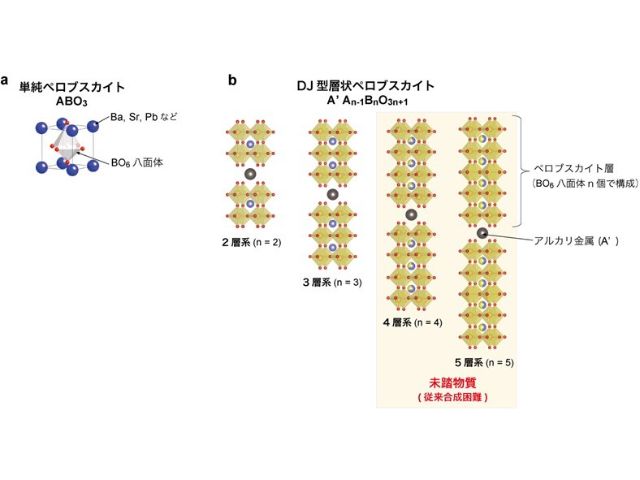

研究グループは,可視光および赤外光に対して大きなシフト電流を示す物質の候補として,有機分子性結晶TTF-CAに着目。この物質は,ドナー分子のTTFとアクセプター分子のCAが交互に積層した一次元構造を持ち,低温で両分子間での電荷の移動に起因して強誘電性を発現する。

一般的な強誘電体では,分極はイオン化した原子や分子の変位によって生じるが,TTF-CAにおける分極は電荷移動による電子的な寄与が支配的であることから,電子型強誘電体と呼ばれる。シフト電流は,このような電子的な機構で生じる分極と密接に関連しているため,TTF-CAでは大きなシフト電流発生が期待される。また,TTF-CAのバンドギャップは約0.5eVと強誘電体としては非常に小さいため,可視光や近赤外光に対する強い応答性も期待できる。

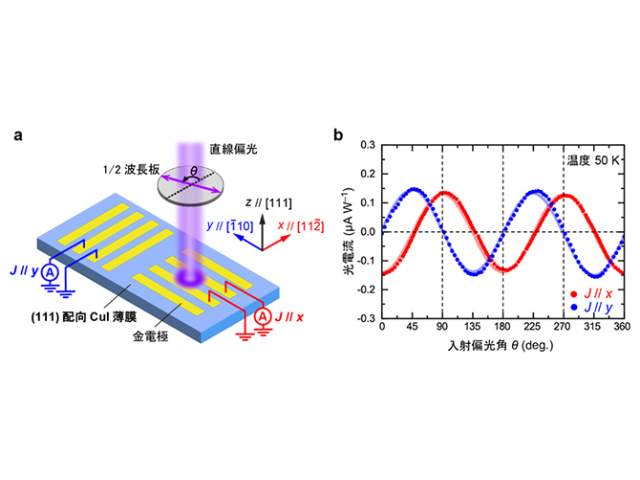

研究ではTTF-CAの単結晶試料を作製し,分極軸方向に生じる光起電力を測定したところ,TTF-CAの強誘電転移温度である81ケルビン以下で光電流が生じ,光起電力が発生していることが分かった。転移温度直下で観測された光電流密度は,これまでに報告されていた他の強誘電体の光電流密度に比べて一桁以上高い。

また,端子間で発生する光起電圧は低温で6Vを超えており,バンドギャップ(約0.5eV)の10倍以上の高電圧が出た。さらに,電場によって分極方向を反転させると,光電流や電圧の符号も反転することが観測され,発生した光起電力が分極と強く関連したものであることが確認できた。

次に,光の照射面積を絞って局所的に光励起し,その位置を走査することで光電流が電極間のどこで発生しているか調べた。81K以下の強誘電相では,光電流は試料の中心付近で大きく,電極近傍で減少する様子が観測された。電極間距離は600μm以上あるため,中心付近で生成された光キャリアは,電極まで数100μmの距離を移動している。

一方,81K以上の常誘電相では,強誘電相に比べて光電流の絶対値が非常に小さく,また電極近傍でだけ観測されている。この常誘電相のプロファイルは典型的な拡散電流を示しており,どんな物質でも観測される。それに対して,強誘電相の結果は拡散電流やドリフト電流では説明できない非常に長距離のキャリア輸送を示しており,散乱に強いシフト電流の特徴が明確に現れている。

以上,有機分子性結晶のTTF-CAにおいて,可視赤外光に対する大きな光電流の発生と,その起源であるシフト電流がエネルギー散逸の小さい電流であることを実証した。

研究では,有機分子性結晶のTTF-CAを用いて可視赤外領域光によるシフト電流の発生を実証した。この結果は,シフト電流光電変換の材料設計の指針を与え,革新的な光検出器や,従来とは異なる光照射条件でも駆動する環境発電デバイスなどへの応用につながるとしている。