順天堂大学と東京大学の研究グループは,目にした物体が「なじみ深い」か「目新しい」かという相反する印象の判断が,大脳・側頭葉の神経細胞が出力する信号の増減によって決まることを,サルを動物モデルとした光遺伝学による神経活動操作で突き止めた(ニュースリリース)。

順天堂大学と東京大学の研究グループは,目にした物体が「なじみ深い」か「目新しい」かという相反する印象の判断が,大脳・側頭葉の神経細胞が出力する信号の増減によって決まることを,サルを動物モデルとした光遺伝学による神経活動操作で突き止めた(ニュースリリース)。

なじみ深いか目新しいかという親近性―新奇性の判断は,最も基本的な判断であり,過去の研究から,側頭葉の嗅周野にこうした親近性―新奇性を反映した神経細胞が存在することが知られていた。しかし,この領野の個々の神経細胞の活動が,どのようにして,親近性―新奇性の判断を引き起こすのか,その直接的な因果モデルはなかった。

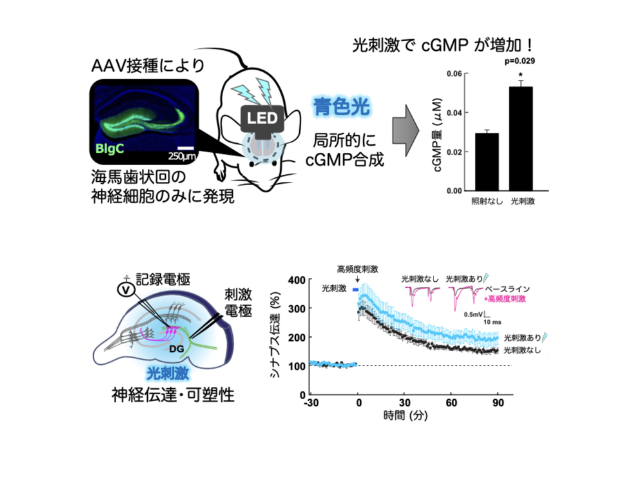

今回,サルに20-30個の物体を繰り返し提示し,十分に物体を記憶させた。そして,その物体が見慣れたものか見慣れないものかを主観的に判断する課題を遂行させた。この際,神経活動の記録を行なうことで,物体の記憶と課題の遂行に関与する神経細胞を,嗅周野に多数同定した。

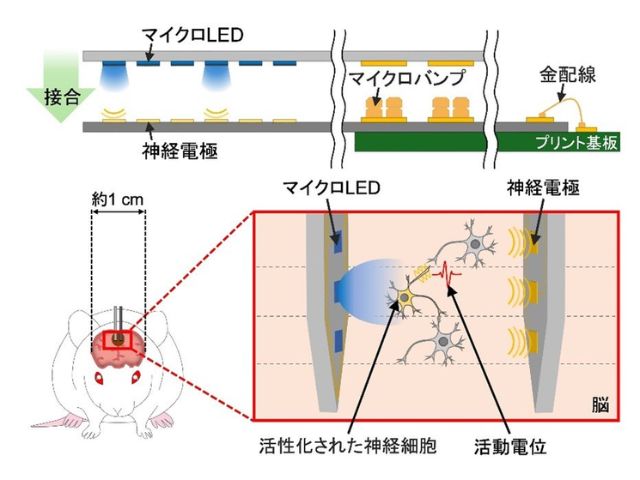

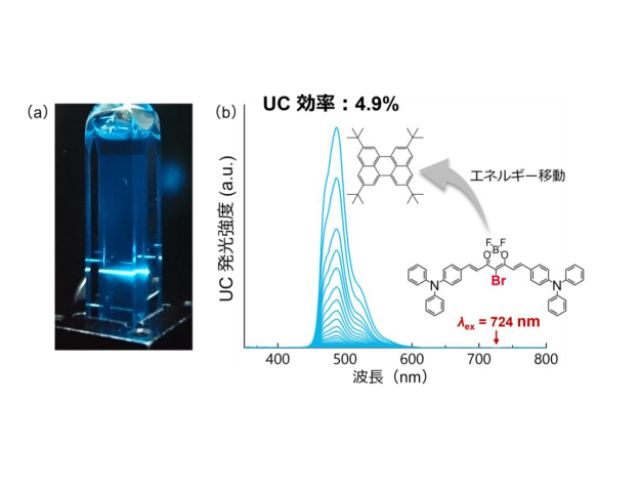

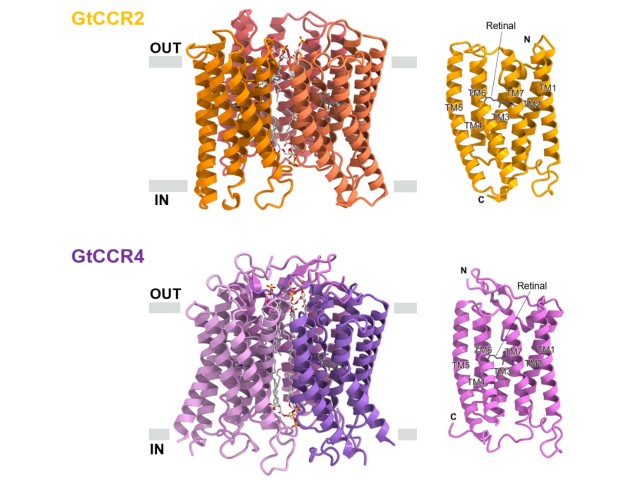

次に,これらの嗅周野の神経細胞が出力する信号と主観的な親近性―新奇性判断との間の因果モデルを導出するために,光遺伝学的手法による神経活動操作を行なった。すると,課題遂行中に選択的光刺激を行なったサルは記憶した物体を見ても,見たことがない物体を見ても,「見慣れている」と回答するようになり,嗅周野の神経細胞が出力する信号は,「見慣れている」という印象を生成することが明らかになった。

さらに研究グループは,自身の記憶にある物体を目にしたときには,嗅周野の出力を担う細胞のスパイク発火数が増加してある一定の閾値を超えることで「なじみ深い」という印象が生成され,反対に,記憶にない物体を目にしたときには,発火数が閾値を下回ることで「目新しい」という印象が生成されるという,主観的な親近性―新奇性判断の脳内情報処理モデルを導いた。

今回の成果は,我々ヒトが,目に入る情報の価値を経験と嗜好に基づいて主観的に評価し,適切に,時には不適切に行動するメカニズムの解明につながる。また,こうした行動に問題が現れる高次脳機能疾患に対して,嗅周野の神経細胞を標的とした新しい治療法の開発の手掛かりとなることも期待できる。

今後,霊長類モデルに対して光遺伝学的手法をさらに応用することで,我々ヒトのさまざまな認知的行動が,細胞レベルあるいは神経回路レベルでどのように情報処理がなされ実現されるのかが明らかになることが期待されるとしている。