神戸大学と大阪大学の研究グループは,光触媒作用による水素生成量が1桁増加する光触媒の開発に成功した(ニュースリリース)。

神戸大学と大阪大学の研究グループは,光触媒作用による水素生成量が1桁増加する光触媒の開発に成功した(ニュースリリース)。

光触媒に光が照射されると,触媒表面に電子と正孔が生成し,この電子が水の水素イオンを還元することで水素が得られる。これまで,多くの光触媒が開発されてきたが,生成した電子と正孔のほとんどが光触媒表面で再結合し,消失してしまうため,光エネルギー変換効率が伸び悩んでいた。

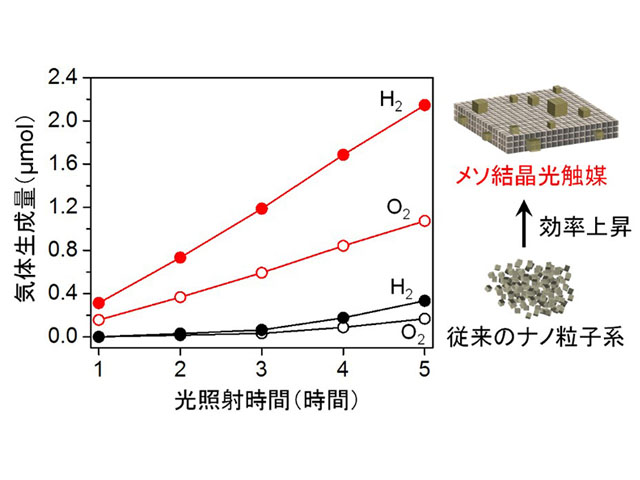

今回,研究グループは,粒子の配列を三次元的に制御し,電子と正孔を空間的に引き離す「メソ結晶化技術」の開発に成功し,従来の光触媒をはるかに超える光エネルギー変換効率を達成した。

メソ結晶の合成は容易ではないが,研究グループは,メソ結晶に存在するナノメートルスケールの空間を利用した「トポタクティックエピタキシャル成長」法を開発し,酸化チタン(TiO2)メソ結晶から,チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)メソ結晶を,容易に1段階の水熱反応で合成することに成功した。

さらに,反応時間を長くすることで,表面近くの粒子だけ,結晶の向きを揃えたまま大きく成長させることを見いだした。

このメソ結晶に助触媒を付着させ,水中で紫外光を照射したところ,約7%の光エネルギー変換効率で反応が進行することがわかった。メソ結晶化していないSrTiO3ナノ粒子の場合,効率は1%に満たなかったことから,メソ結晶化により反応効率が1桁向上したことになる。

さらに,ひとつひとつの粒子を蛍光顕微鏡で観察したところ,生成した電子は表面の比較的大きなナノ結晶に集まることが示された。

以上のことから,今回開発した光触媒では,紫外線照射によって生成した電子はメソ結晶内部のナノ粒子間を効率よく移動し,消失することなく表面に生成した比較的大きなナノ結晶に集まり,高い効率で水素イオンを還元し水素を生成することがわかった。

今回のメソ結晶の高い光触媒活性は,“メソ結晶の規則的な構造をあえて崩す”という逆転の発想から産み出されたもので,これまでにない新しい材料設計指針の開拓につながるもの。

また,今回対象としたSrTiO3は立方晶であるため,分子吸着や反応のし易さという点において結晶面による違いはない。したがって,ビルディングブロックであるナノ結晶の大きさと空間配置を制御するだけで,既存システムの光エネルギー変換効率を大きく向上できる可能性が示された。

今後,研究によって有用性が実証されたメソ結晶化技術を可視光応答型光触媒に応用することで,太陽光でのエネルギー変換の高効率化を目指す。また,SrTiO3を含むペロブスカイト型金属酸化物はエレクトロニクス素子の基幹物質であることから,幅広い分野への応用展開が期待できるとしている。