理化学研究所(理研),韓国蔚山大学,富山大学,米イリノイ大学シカゴ校らの研究グループは,金属基板上に吸着した分子が可視光照射で分解される反応を観測し,その反応機構を明らかにした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),韓国蔚山大学,富山大学,米イリノイ大学シカゴ校らの研究グループは,金属基板上に吸着した分子が可視光照射で分解される反応を観測し,その反応機構を明らかにした(ニュースリリース)。

可視光は太陽光に豊富に含まれることから,可視光で駆動する太陽電池や光触媒などの研究が期待されている。一方で,これまで固体の金属表面上では,可視光による分子の光化学反応は起こらないと考えられてきた。これは,可視光のエネルギーが光化学反応を引き起こすのに十分でないこと,金属と分子の相互作用により光励起した分子がすぐに元の状態に戻ることが主な原因として挙げられる。

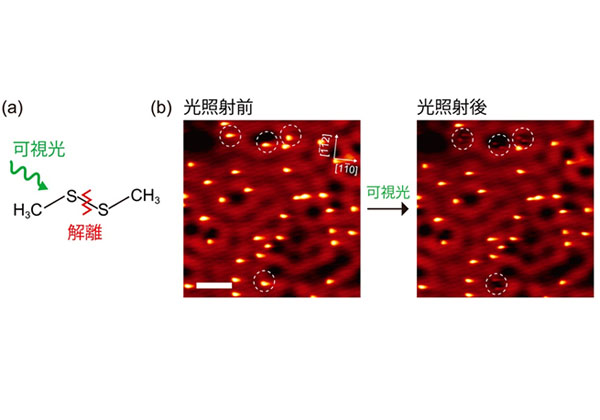

研究グループは,工業用途があり有害物質であるジメチルジスルフィド(DMDS)分子を用いて,金属基板上で可視光を照射する実験を試みた。まず,表面を清浄化した銀および銅基板に,50K(-223℃)以下の極低温下でDMDS分子を付着させ,可視光を照射した。その際,走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて,実際に個々のDMDS分子が光照射によって分解される様子を直接観察し,光分解反応の挙動と効率を解析した。

さらに,実験結果と理研のスーパーコンピュータ・システム「HOKUSAI-Great Wave Supercomputer system」を利用した第一原理電子状態計算法による理論計算結果との比較を行なった。

これまで金属基板上の分子の光化学反応は,紫外光の照射によってのみ達成されていた。その主な機構として,次の二つが考えられていた。

①基板の影響が小さく,分子自体を光励起することで反応が進行する。

②基板を光励起して生成された電子が分子に移動することで反応が進行する。

①の場合では反応効率の波長依存性が分子の吸収にほぼ一致し,②の場合では基板を光励起して生成された電子の濃度は基板の吸収に依存することから,反応効率の波長依存性が基板の吸収にほぼ一致することが報告されている。研究グループは,さまざまな波長の光を銀および銅の基板に照射した後,それらのSTM像からDMDS分子の分解反応の効率を調べた。

その結果,反応効率の波長依存性は,分子および基板の吸収と一致しなかった。従って,この反応は①,②では説明できないことが分かった。

一般に分子は金属基板に強く吸着すると,分子と金属の界面における相互作用によって,分子は本来の状態とは異なる電子状態を持つようになる。第一原理電子状態計算法による理論計算から,DMDS分子は金属基板との相互作用によって,光化学反応に関わるフロンティア軌道のHOMOとLUMO間のエネルギー差が小さくなった結果,可視光でも分子を光励起できるようになったことが分かった。

さらに,電子を出す分子軌道(HOMO)は金属との相互作用が強いのに対し,光励起された電子を受け取る分子軌道(LUMO)は金属の影響はほぼ無視できるほど小さいことが分かった。LUMOが金属基板の影響を受けないことは,分子の励起寿命を長くすることにつながり反応が進行したと考えられるという。

このように分子と金属の界面における相互作用によって,分解に必要な光エネルギーが減少し,励起寿命が長くなった結果,金属基板上での可視光による新たな反応経路が形成されたとしている。

この果は,固体金属の基板上で可視光によって光化学反応を誘起できることを示すもの。今後,分子と基板の界面における電子状態を制御することにより,反応に必要な光エネルギーの調節や励起寿命の制御ができることから,新しい光触媒の開発につながるとしている。