国立天文台,米ミシガン大学,京都産業大学,立教大学および東京大学の研究者からなる研究グループは,超小型深宇宙探査機プロキオン(PROCYON)に搭載されたライカ(LAICA)望遠鏡を用いて,2015年9月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の水素ガスを観測し,彗星核からの水分子放出率の絶対量を決定した(ニュースリリース)。

国立天文台,米ミシガン大学,京都産業大学,立教大学および東京大学の研究者からなる研究グループは,超小型深宇宙探査機プロキオン(PROCYON)に搭載されたライカ(LAICA)望遠鏡を用いて,2015年9月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の水素ガスを観測し,彗星核からの水分子放出率の絶対量を決定した(ニュースリリース)。

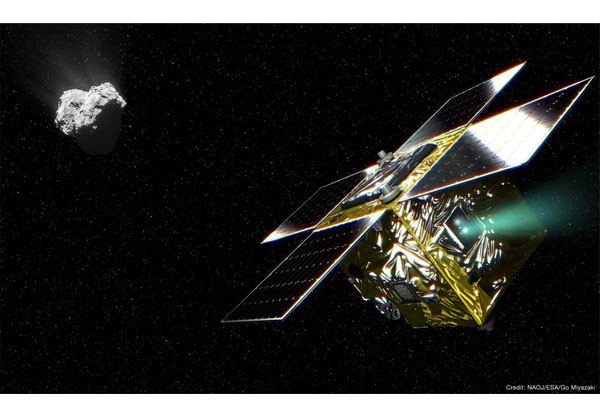

プロキオン探査機は,東京大学などが開発した,重さ約65キログラムという深宇宙探査機としては世界最小のサイズの探査機。今回彗星を観測したライカ望遠鏡は,アポロ16号以来42年ぶりにジオコロナ(地球の周りを広く覆っている水素ガスの層)の外側からジオコロナ全体の撮影を目的として立教大学を中心に開発された,水素ガスを観測できる望遠鏡。

ライカ望遠鏡は水素原子が放つ紫外線(水素ライマンα線)の観測に特化した望遠鏡。小型でありながら,SWAN望遠鏡に比べ10倍以上空間分解能も高く,SWANでは問題となった背景の星との分離も可能。プロキオン探査機は2014年12月,はやぶさ2の相乗り衛星として同時に打ち上げられた。

彗星コマ中の水素ガスの大部分は,彗星核から放出した水分子が太陽紫外線で壊されること(光解離)で生成される。そのため,水素ガスを観測すると,彗星核からの水分子の放出量の推定が可能となる。水分子は彗星氷として最も豊富に含まれる分子であるため,彗星の活動度だけでなく,太陽系初期に形成され彗星に取り込まれた分子の形成過程に関する理解においても重要となる。

研究グループはジオコロナの外側からコマ全体の水素ガスを観測し,彗星活動が最も激しい近日点付近での水分子の生成率(彗星核からの単位時間当たりの放出量)の絶対量を決定した。この結果から彗星のコマ・核モデルが検証され,ロゼッタ探査機で決定された成分比などを元に2015年回帰全体における彗星の活動度を非常に正確に推定できた。

この彗星は,欧州宇宙機関ESAが進めたロゼッタ彗星探査計画の対象天体だった。探査機は彗星のごく近くにいたため,広がった彗星全体を観測することはできなかった。またこの彗星は地球からの観測条件が悪く,今回の観測によってはじめて彗星のコマ・核モデルが検証できた。

今回の成果は,超小型深宇宙探査機による世界初の理学成果となるもの。また,大型の探査計画による精密な観測を低コストの計画がサポートするという理想的な形が実現され,今後の探査計画策定のモデルケースになるとしている。