東京大学の研究グループは,スパースモデリングと呼ばれるデータ解析手法を走査トンネル顕微・分光法(STM/S)に適用し,物質表面の「電子のさざなみ」をこれまでより高速に計測する枠組みを開発した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,スパースモデリングと呼ばれるデータ解析手法を走査トンネル顕微・分光法(STM/S)に適用し,物質表面の「電子のさざなみ」をこれまでより高速に計測する枠組みを開発した(ニュースリリース)。

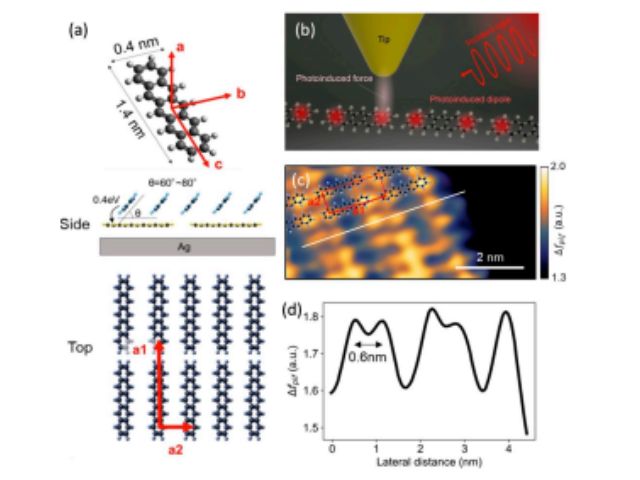

物質表面では欠陥や不純物により散乱された電子が互いに干渉し,準粒子干渉(QPI)パターンと呼ばれる「さざなみ」を生じる。このさざなみをSTM/Sを用いて計測するQPI計測という手法により,その物質固有の電子的性質を明らかにすることができる。

そのため,このQPI計測は非従来型超伝導やトポロジカル量子現象のような新規物性の解明に威力を発揮する。しかし,その長大な計測時間がこの手法の普及を妨げてきた。

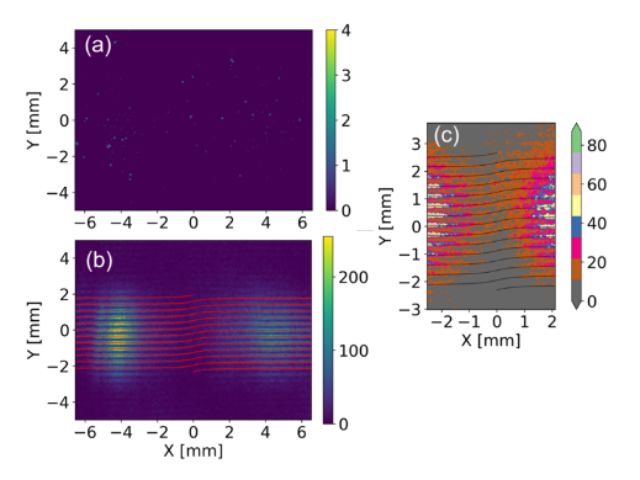

研究グループは,QPI計測に要する時間を削減するために電子状態のスパース性に着目。スパースとは「少ない」や「疎ら」を意味し,ここでは物質中の電子がとりうる状態が限られていることを指す。

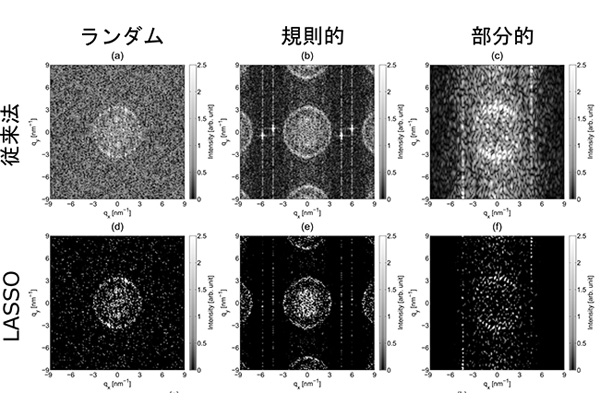

データへの適合とスパース性とを同時に要請するスパースモデリングの解析手法を用いると,従来と比べて少量のデータからでも電子状態を推定できることを示した。

今回の提案された測定法を用いると,短い周期の結晶構造から,長い周期を持つ電子定在波まで幅広い周期の同時観察がより高精度で行なえるようになると予想されるという。

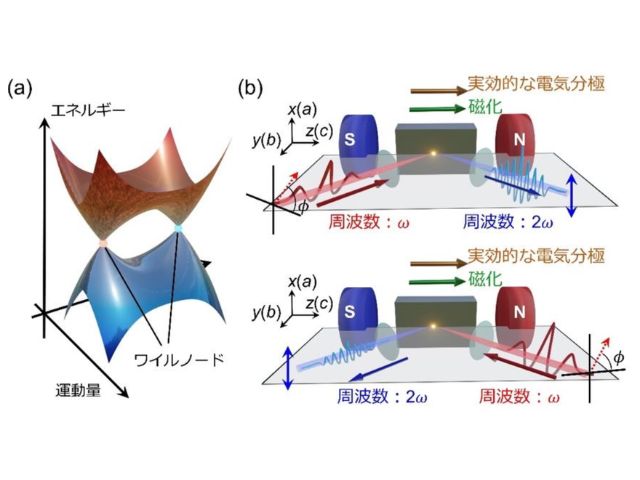

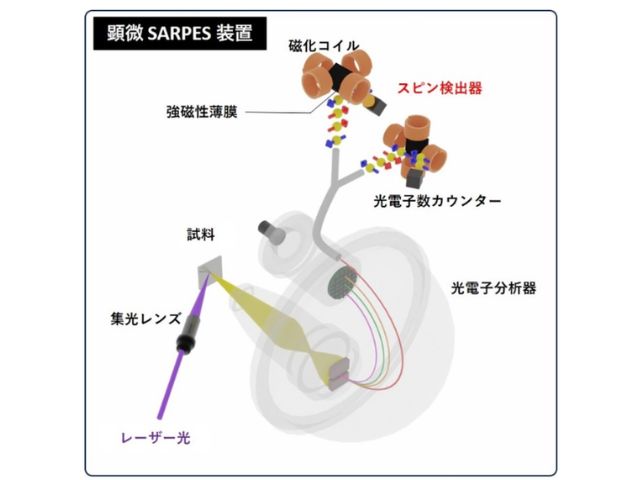

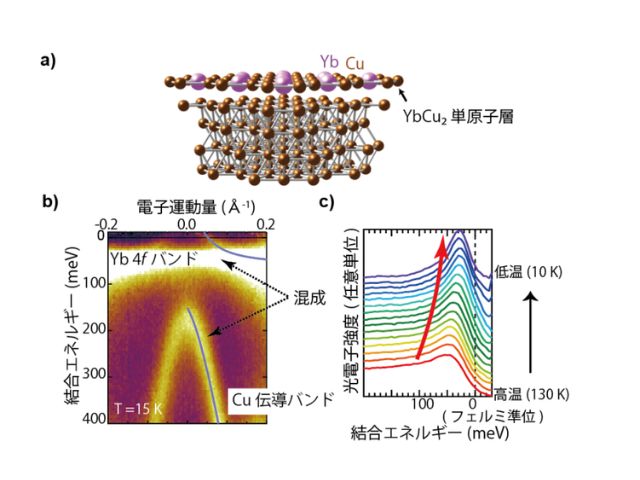

そのために,特に複雑な電子構造を持つ物質(例えば,銅酸化物超伝導体に比べてより複雑なバンド構造を持つ,鉄系超伝導体や重い電子系超伝導体,さらには最近話題のワイル半金属など)の電子状態の解明などに役立つとしている。

近年,さまざまな分野の高次元計測データから科学的知見を効率的に抽出するために,分野によらない普遍的な方法論を探求するデータ駆動科学が興っているが,生物学や地学を中心に発展しているデータ解析の方法論であるスパースモデリングが物性計測にも有効であることを示したこの成果はデータ駆動型物性科学の嚆矢となるものだという。

関連記事「豊橋技科大ら,スピン波による高性能位相干渉器を開発」「理研ら,電子の超伝導と電荷秩序を直接観察」「東北大ら,自由電子レーザーで電子を高精度制御」