東京大学は,生きた細胞の内部に存在する生体分子を光学的に検出する,高速誘導ラマン散乱(SRS)顕微鏡を開発し,この顕微鏡を用いて,生きて動くミドリムシ細胞の内部に含まれる脂質や多糖類などをイメージングすることに成功した(ニュースリリース)。

東京大学は,生きた細胞の内部に存在する生体分子を光学的に検出する,高速誘導ラマン散乱(SRS)顕微鏡を開発し,この顕微鏡を用いて,生きて動くミドリムシ細胞の内部に含まれる脂質や多糖類などをイメージングすることに成功した(ニュースリリース)。

これは,内閣府 総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の合田 圭介プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環として,行なわれたもの。

従来の化学的な計測法では,多数の細胞内の物質量の総和を計測することはできるが,個々の細胞内の物質量を調べることは困難だった。また,細胞内の物質を染色して顕微鏡により観察すると,細胞に影響を与えることが懸念されるうえ,染色のできない物質も存在する。

従来より,無染色での生体観察法として,ラマン顕微法が知られているが,ラマン散乱光は極めて微弱であるため,イメージングに数十分〜数時間程度の長時間を要した。

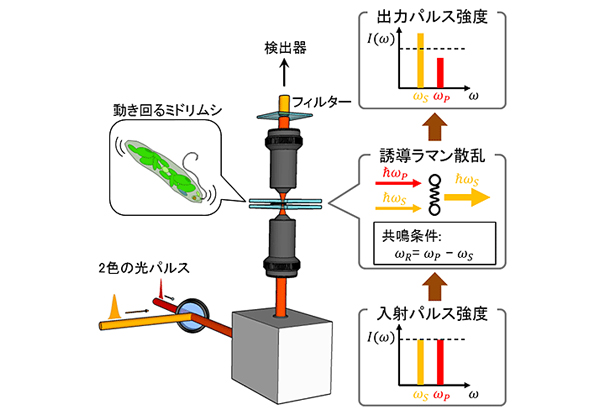

これに対し,今回開発した誘導ラマン散乱(stimulated Raman scattering:SRS)顕微法では,2色の光パルスを分子に照射し,分子振動に由来する光パルスの強度の変化(SRS効果)を検出する。ラマン散乱に比べて高い感度で高速に生体分子を識別し,数秒程度の短い時間内に分子イメージングを行なうことができる。

研究では,SRS顕微法をさらに高速化し,生きて動くミドリムシのひとつひとつの細胞に含まれる脂質やパラミロン等の物質の分子イメージングに成功した。

高速SRS顕微法に基づく細胞の個性の評価手法を用いることで,高効率な物質産生手法の構築につながることが期待できる。さらに,膨大な数の細胞集団から特異な特長を持った希少な細胞を探索することができれば,微生物を用いたバイオ燃料生産の高効率化や新規バイオ医薬品の開発につながることが期待されるとしている。

関連記事「理研,超解像イメージングで光合成活動を観察」「京大,ナノファイバー構築分子の発見とイメージング法の開発」「京大ら,1分子イメージングで細胞膜の構成成分を観察」