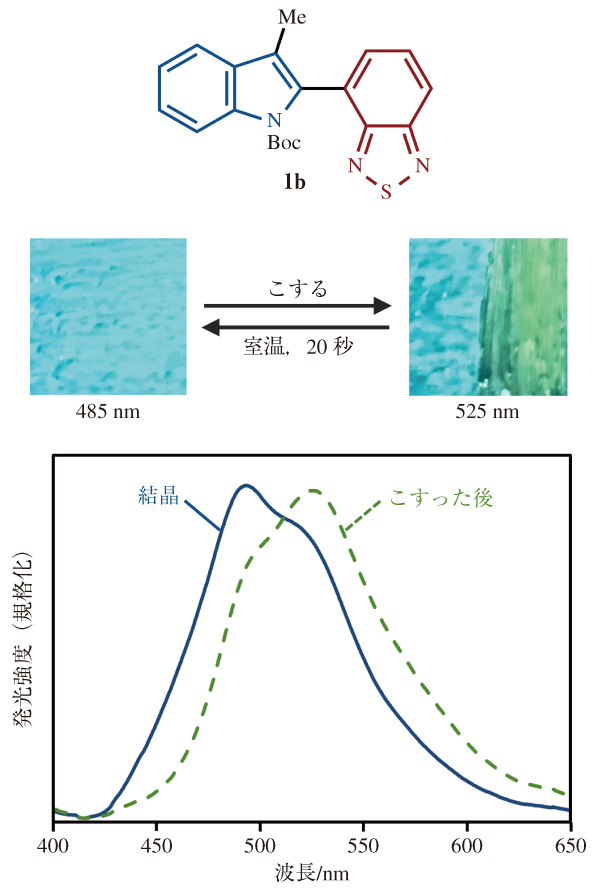

2.2 分子1bによる自己回復性MCL

ドナー・アクセプター型分子1aのインドール環やベンゾチアジアゾール環に種々の置換基を導入した誘導体を合成したところ,インドール環の3位にメチル基を有する1bが自己回復性MCLを示すことを見出した(図3)。結晶性粉末の1bは,紫外光照射下で青色に発光したが,薬さじでこすると発光色は黄緑色に変化した。こする操作を停止し,室温下で20秒程度静置すると,発光色は元の青色に戻った。ファイバー式小型分光器を用いて蛍光スペクトルの変化を実時間測定することで,結晶状態では485 nmであった蛍光極大波長が,こすった後では525 nmに変化したことが確認された。3-メチル体1bはドナー・アクセプター型分子であり,周囲の極性環境の違いに応じて発光色が変化する。結晶が機械的刺激を受けて非晶質化すると,極性分子である1b同士の相互作用が効果的に働くようになり,発光波長が長波長化したと説明できる。また,発光色の自己回復は,非晶質状態の1bからの再結晶が室温下で容易に起きたためと考えられる。

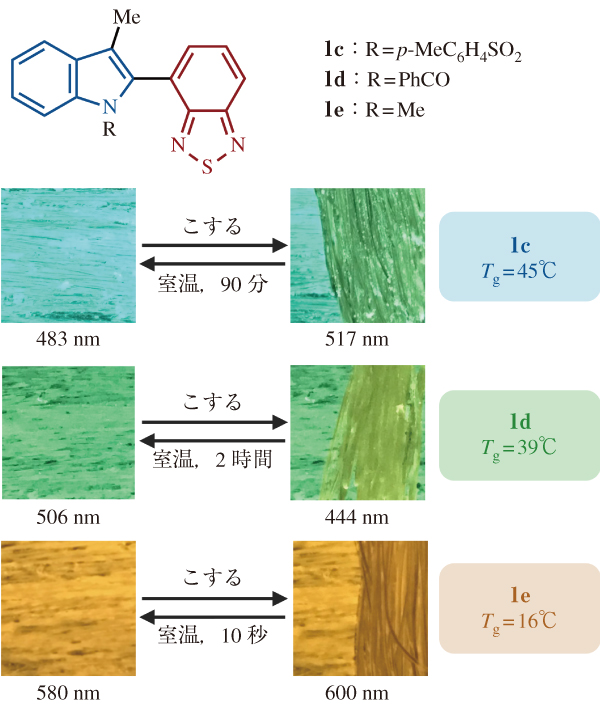

2.3 置換基による自己回復性MCLの制御

窒素原子上の置換基RをBoc基から変更した誘導体1c–eは,いずれも自己回復性MCLを示したが,置換基に応じて発光色および自己回復に要する時間が顕著に異なった(図4)。結晶状態において,トシル体1c(R=p-MeC6H4SO2)は青色(λem=483 nm),ベンゾイル体1d(R=PhCO)は緑色(λem=506 nm),メチル体1e(R=Me)は橙色(λem=580 nm)に発光した。置換基Rの電子求引性が低下するとインドール環の電子ドナー性が向上するため,ドナー・アクセプター間のエネルギーレベルの差が小さくなり,分子内電荷移動型発光が長波長化したと説明できる。いずれの誘導体も,薬さじを用いてこすると発光波長は長波長化し,1cは517 nm,1dは544 nm,1eは600 nmに極大を示す蛍光スペクトルが観測された。機械的刺激付与後の状態から発光色が元に戻るまでの回復時間は,1cでは90分程度,1dでは2時間程度であり,1bと比べて長時間を要した。一方,1eは10秒程度で元の発光色に戻った。示差走査熱量測定により,1c–eのガラス転移温度(Tg)を確認したところ,1cは45℃,1dは39℃と室温(20〜25℃)よりも高かったが,1eは16℃であった。室温よりもTgが高い1cおよび1dは,室温でガラス状態となるが,1eは室温で過冷却液体であり,比較的分子の流動性が高いと考えられる。このため,1eは室温下での再結晶化が速く,発光色が短時間で回復したと推察される。

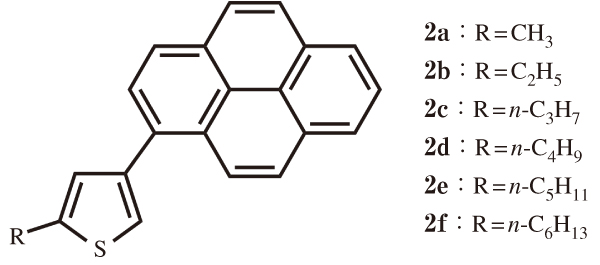

3. ピレン誘導体によるMCLの合理的制御5)

3.1 アルキル鎖長による自己回復挙動の制御

2.3で述べたように,自己回復性MCLにおける発光色の回復に要する時間は,非晶質状態における分子の流動性と関係があることが示唆された。そこで,アルキル基Rの炭素数が1〜6の2-アルキル-4-(ピレン-1-イル)チオフェン2a–fを合成し,MCL特性を評価した(図5)。粉末状態の2a–fに紫外光を照射すると,いずれも青色に発光し,発光極大波長は415 nm前後であった。ピレニルチオフェンの最高被占軌道と最低空軌道はピレン環に分布しており,単結晶X線構造解析によりピレン環同士の積層が見られなかったことから,青色発光はピレンのモノマー発光に帰属される。いずれの粉末試料も,薬さじでこすると発光極大波長は485 nm前後へと長波長化した。結晶が非晶質化することで,分子間のピレン環同士が積層可能になり,エキシマー発光を示したと考えられる。

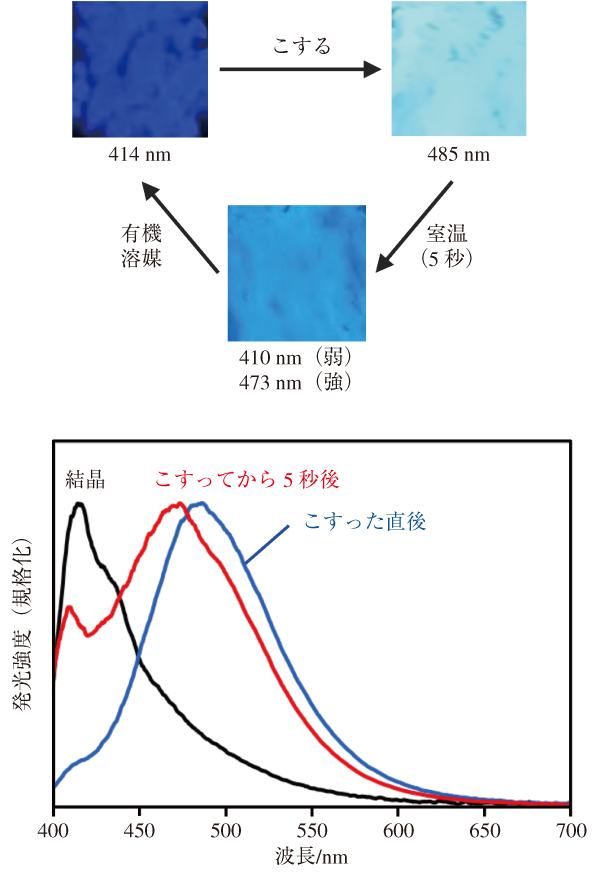

メチル体2aとエチル体2bでは,機械的刺激付与後の状態を元の状態に戻すために加熱を要したが,アルキル基の炭素数が3〜6の2c–fでは,発光スペクトルが部分的に自己回復した。ヘキシル体2fの例を図6に示す。薬さじでこすった直後の2fは,発光極大波長を485 nmに示すスペクトルを与えたが,こすってから5秒後には発光極大波長がわずかに短波長化して473 nmになるとともに,ピレンのモノマー発光と考えられる410 nm付近のピーク強度が増大した。さらに静置しても発光スペクトルは変化せず,元の青色発光に戻すためには有機溶媒の曝露が必要であった。