4. いかにして高効率且つ高輝度の蓄光型室温りん光のために

knrを増加させずにkpを大きくするか

これまでにkpを増加させる最も一般的な手法として,分子に重原子を導入するアプローチが数多く取られてきた。しかし,重原子を用いるとkpだけでなくknrも同様に増加するため抜本的にどのようにΦpを向上させるかは明確ではなかった。さらに重原子を用いた場合,kpとknrの両者が大きく増加することで高速りん光が生じるようになり,蓄光機能が失われるという問題点もあった。

最近著者らは,重原子を用いずにknrに依存せずにkpのみを大きく増加させる色素の分子設計およびその設計指針を得ることに成功し,Φp=50%およびτp=1sの重原子フリー色素を実現している5)。

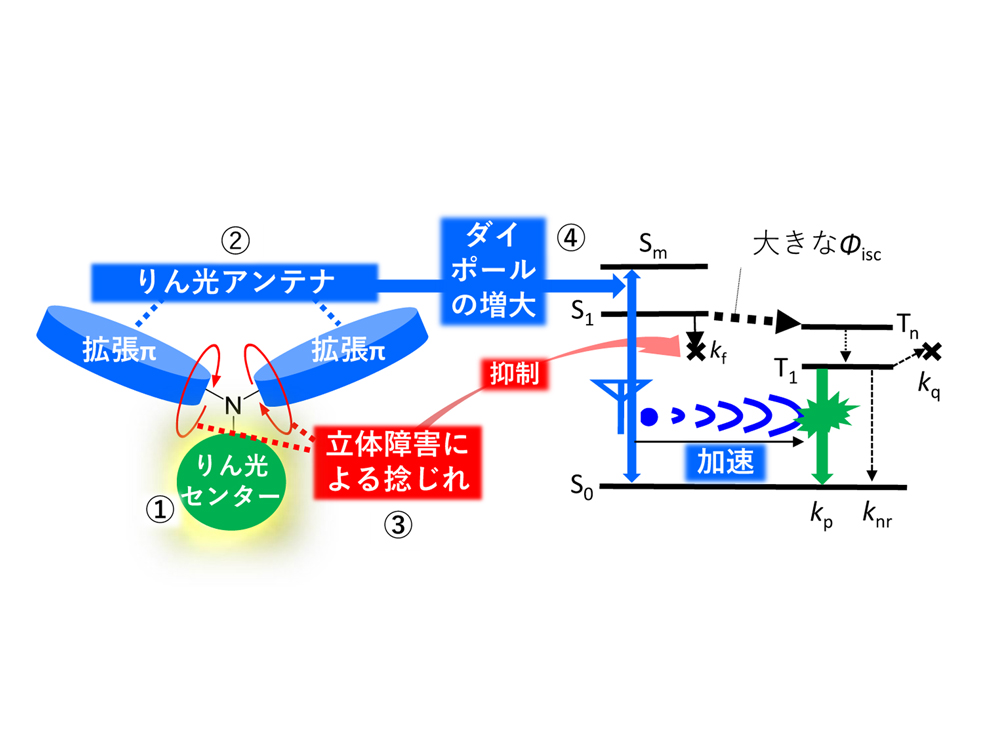

この色素では,蓄光放射を示す共役ユニットがりん光センター(図5の①)として定義され,そのりん光センターに置換された第2級共役アミンがりん光アンテナ(図5の②)と定義されている。

りん光アンテナとりん光アンテナとを立体障害を利用してねじることで,蛍光は発生しづらくなり,光吸収後に高確率でT1が形成されるようになる(図5の③)。またりん光アンテナの拡張はknrを増加させずにkpのみを大きく増加させる効果がある(図5の④)。結果的に励起光照射後0.1秒程度は全く輝度の減衰がないような蓄光機能を維持しつつ,大きなΦpが実現されている。

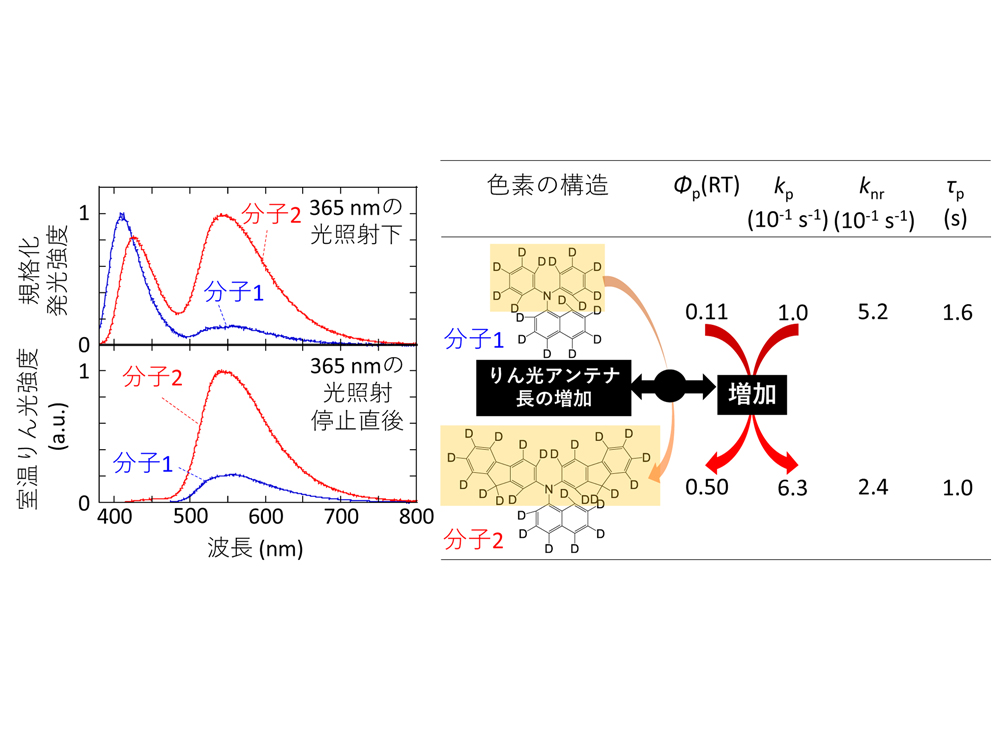

例えば,分子1と分子2は両者とも第2級アミンで置換されたナフタレンであるが(図6),それらはT1エネルギーが高く酸素バリア性に優れたヒドロキシステロイド系固体マトリックス中にドープされた状態では400nm付近と550nm付近にピークを有する発光スペクトルを示す(図6の上グラフ)。

重水素置換されているのは,knrを低下させる効果があることが知られているからである。400nm近傍の発光ピークは蛍光に由来しており,550nm付近をピークとする黄色発光は紫外線照射後に数秒間残るため室温りん光である(図6の下のグラフ)。分子1から分子2への変更ではりん光アンテナのアンテナ長が増加しているが,その増加とともに550nm付近の室温りん光強度が大きく増加し,Φpは11%から50%にまで増加する。

分子1および分子2は約80%の大きなΦiscを示すことが過度吸収分光法を用いて計測されるため,光吸収後の三重項の形成確率は同等である。それゆえknrの低下もしくはkpの増加によりΦpの向上が生じている。分子1から分子2にかけては,kpの大きな増加がΦpの増加の要因であることが定量化されている。

これまで重原子フリー分子の構造がどのようにkpとknrに影響するのかの議論はされてこなかった。KpはT1とS0の間の遷移の関わる電子構造だけで決定されず,S1や高次の一重項励起状態(Sm)も強く影響を及ぼす理論が存在する7)。KpはSmとS0の遷移双極子モーメント(µSm–S0)[図7(a)の①]とSnとT1のスピン軌道相互作用(SOCSm–T1)[図7(a)の②]を用いてkp∝[Σ(µSm–S0×SOCSm–T1)]2と近似されるため7),µSm–S0を大きくすることが重要である。

一方でknrはT1とS0の間の遷移に関係する電子構造が影響を与えることが知られている。分子1や分子2の場合は,最高占有軌道(HOMO)や最低非占有軌道(LUMO)がT1とS0の間の遷移に関係している(図7(b)の③)。Knrの大きさを変動させないことを考えた場合,T1とS0の間の遷移に関係するHOMOとLUMOの構造は大きく変化させずにkpのみを増加させる必要がある。µS1–S0の増加はkpの増加に寄与するが,三重項励起子が発生しにくくなるため好ましくない。