1. はじめに

光集積回路(PICs:Photonic Integrated Circuits)とは,光通信で必須とされる種々の機能をワンチップ上に一括集積したものである。単一機能の光デバイスに比べて,実装コスト・消費電力・サイズなどの低減が可能なことから,数多くのモジュールが実用化されており,現在の光市場を席巻している。

その2年後の1971年に,東京工業大学の末松安晴によって,我が国でも初めて光集積回路の論文が発表されている3)。このときは,上記ミラーらの論文の内容に加えて,光源である半導体レーザや光パラメトリック発振器の集積化や,波長多重などについても言及されており,より現在の形に近い提案となっている。

光集積回路はその歴史上,光通信用途を前提に研究開発が進められた経緯もあり,化合物半導体であるInPをベースとしたものが,現在の主流となっている4, 5)。ここで,材料としてInP が選択されているのは,光源である半導体レーザをはじめとして,種々の機能を容易に一括集積できるためである。

しかし,光源が必要とされない回路においては,低損失かつ高密度集積の可能なSi系材料の方が,性能・コストの両面で優位性があるため,近年,多くの機関が開発を行っている6, 7)。鬼門であった光源についても,InP系半導体レーザのハイブリッド接合技術の発展に伴って集積化が可能となり8, 9),InP系光集積回路の市場を脅かす存在になりつつある。上記の背景からも,2000年代中頃まではInP一辺倒であった光集積回路に,材料変革の波が訪れているといえるだろう。

そのような材料変革の時流を受けて,当グループでは,光集積回路の新しいプラットフォームとして,有機薄膜フィルムに着目している。有機薄膜は,近年,電子デバイスの分野に導入されつつあり,ウェアラブルデバイスやメディカルデバイスとしての応用が注目を集めている10〜12)。これは光デバイスについても同じことが言え,チップ形状であった従来の光集積回路をフレキシブル化することで,センシングや医療応用などを目的としたウェアラブルで高速な光信号処理が可能となる。

有機材料を用いた光伝送技術については,有機材料の低損失性および柔軟性を活かして,既に多くの研究が行われている13〜15)。しかし,有機材料はInP,Siと同等の機能性を持たせることは極めて難しく,その多くがパッシブな光伝送路としての研究に留まっている。近年になってようやく,有機材料上にリング共振器などの機能デバイスを集積した報告などが行われるようになってきてはいるものの16),未だ試作段階の域を出ておらず,デバイスの集積度・多機能性という観点からはInPやSiに遠く及ばないのが現状である。

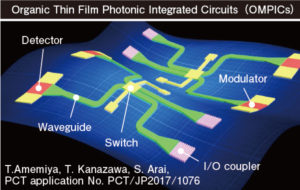

本稿では,有機薄膜光集積回路(OMPICs:Organic Membrane Photonic Integrated Circuits)17)の提案を行う。回路の概観は図1に示すとおりであり,厚さ数10μmの有機薄膜フィルム内に,光集積回路において必須とされる機能全てをモノリシックに一括集積することを考える。まず2節では,有機薄膜光集積回路に機能性を持たせるための材料について言及し,その集積手法や材料特性について議論する。次に3節では,有機薄膜光集積回路の代表的な構成とモノリシック集積技術について述べる(あくまでも一例であり,実際には,これを拡張する形で様々な構成が考えられる)。

また4節では,3節で述べた構成における各機能デバイスの性能限界を理論解析とともに議論する。最後に5節において,回路内の最も基本的な要素である‘光伝送路’と‘入出力カプラ’を集積した実験について言及した上で,まとめとする。