神戸大学の研究グループは,半導体のバンドギャップ内に新たに中間バンドを導入した熱放射発電素子において,同じ発電素子で昼は太陽光を,夜や高温環境では熱放射を利用して発電できるようになることを明らかにした(ニュースリリース)。

太陽光発電は環境に優しい発電方式だが,夜間に発電できないことが課題の一つとなっている。熱放射発電素子は,太陽電池と同様に半導体のpn接合を基本構造とし,環境温度よりも素子温度が高い状況で発電する。

熱放射発電素子を構成する半導体のバンドギャップエネルギーの減少と素子温度の増加に伴って発電密度は増大するが,ナローバンドギャップ半導体における真性キャリア密度が高いことに起因して,ナローバンドギャップ半導体で構成される熱放射発電素子では高温でpn接合を形成することが難しい。

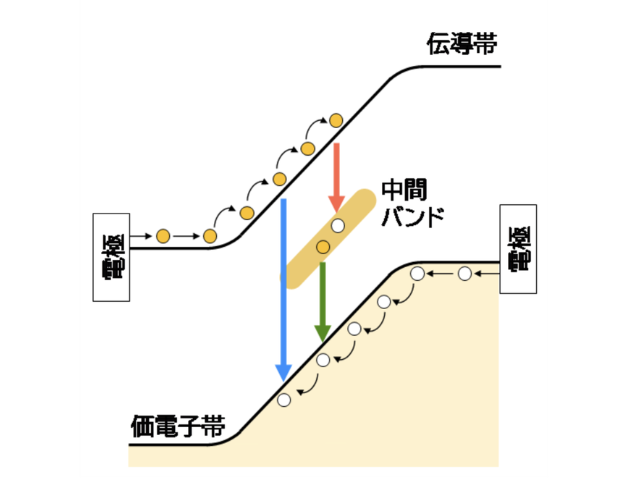

通常の半導体では価電子帯と伝導帯の間のバンドギャップ内で電子は存在できないが,半導体量子構造や不純物などがバンドギャップ内に形成するエネルギー準位を中間バンドとして用いることで,バンドギャップエネルギーよりも低エネルギーの遷移を熱放射や光吸収で利用できるようになる。

研究グループは,高温での動作が期待できる,中間バンド構造を導入した熱放射発電素子における発電特性を解明し,伝導帯から価電子帯,伝導帯から中間バンド,中間バンドから価電子帯の3つの遷移を利用することで発電密度が向上することを明らかにした。

これまでに,3つの遷移が可能なエネルギーに重なりが無い場合,中間バンド構造を導入することによって熱放射発電密度が低下すると報告されており,今回の研究によって3つの遷移におけるエネルギーの重なりが重要であることが明らかとなった。

SiやGaAsは太陽電池に広く用いられている半導体だが,バンドギャップエネルギーが比較的大きいため,それらを用いた熱放射発電素子では高い発電密度を得ることが原理的に困難。一方で,SiやGaAsをホスト半導体とすることで高温でもpn接合を形成できる。

研究グループは,中間バンドを介した遷移を用いることによってホスト半導体のバンドギャップエネルギーを大きく維持できるため,同じ発電素子で昼は太陽光を,夜や高温環境では熱放射を利用して発電することが期待できるとしている。