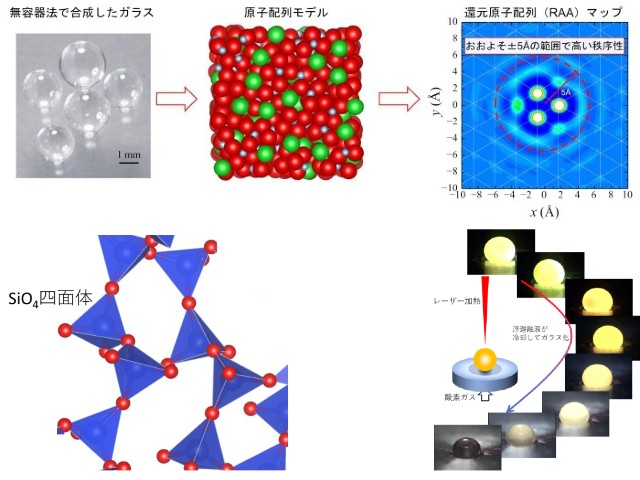

大阪大学の研究グループは,ガラスの「秩序変数」を新しい理論で説明し,固体における「秩序」の本性を解明した(ニュースリリース)。

「秩序変数」とは,固体・液体・気体など,物質の「相」を区別するための指標の一つで,これを考察することにより,物質の状態を特定する。たとえば,水の密度や,磁石の強度などが,この秩序変数として使われている。

結晶では,原子が規則正しく並んでいるので,その並び方(周期性)に「秩序がある」とされる。一方ガラスは原子の並び方に規則性はないため「ガラスの秩序変数」は結晶の秩序変数とは別のものと解釈されてきた。

磁石は,ある温度(転移温度:Tc)以下で強磁性を持つ。その結晶を構成する原子がスピンXを持ち,Tc以下の温度では,各原子のもつスピンの向きが一定方向に揃い,巨視的に観測されるような強い磁場を作り,これが秩序状態となる。

Tc以上の温度では強磁性はなくなる。これは各原子のスピンがなくなったのではなく,それぞれの向きが時間的にランダムに変動し,時間平均を取ると0になる。これが無秩序状態に対応する。

この場合の無秩序には二つの種類がある。一つが各原子のスピンの向きがばらばらであること(空間的な周期性の消失),もう一つが時間的にばらばらであること(時間平均が0)。研究では,秩序変数を後者の時間相関に関するものに限定することで,整合性のある理論が構築できることを示した。

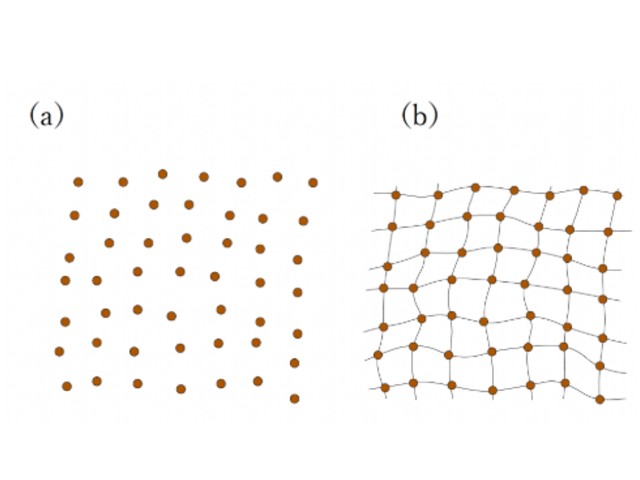

例えば周期性のない2次元の原子配置に対してX線回析実験を行なえば,アモルファスと結論される。しかし実は歪んだ座標で観測すると完全な正方格子となり,完全な秩序を持つ。したがって「秩序」という場合,状態変数の定義と本質的に同じで,時間的に変わらない(熱擾乱によっても不変を保つ)ことのほうがより本質的となる。

固体の場合,周期性の有無に関係なく,平衡位置はある決まった値を取るため,それは状態変数でありかつ秩序変数でもあると結論される。つまり状態変数は,平衡状態でその値が変わらないものという事実より,それから逆に状態変数を定義できる。今回それが秩序変数の定義と同じであることを見いだした。これにより,長年謎であったガラスの諸問題,例えばPrigogine-Defay比が1以上になる問題も説明できるという。

今回,ガラス,結晶を区別することなく,秩序変数の共通の定義が可能であることを示した。この理論では,固体における秩序とは「時間的に変わらないこと」が本質的だとする。 研究グループは,理解が困難であったガラスの熱的性質,さらに熱力学的取り扱いが困難であったヒステリシスの研究の解決が期待される成果だとしている。