理化学研究所(理研)は,有機薄膜太陽電池の材料に使われる半導体高分子の性能や特性が、これらの半導体高分子を合成する製造ロットごとにばらつく原因を解明した(ニュースリリース)。

有機薄膜太陽電池は,軽量で柔軟性に優れるが,使用される半導体高分子の性能が各合成のロットごとにばらつくという課題があった。

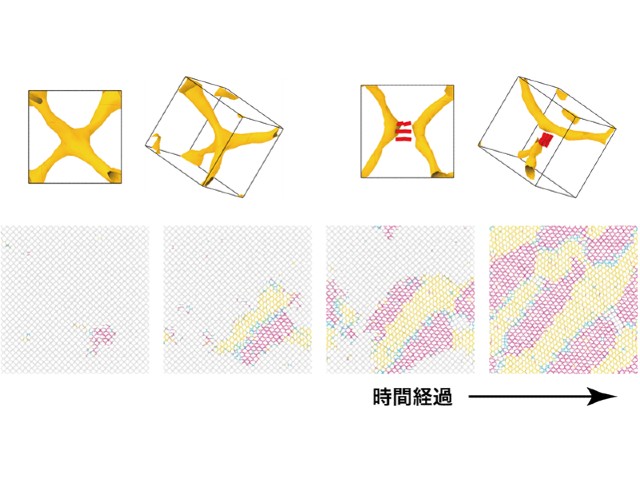

一般的に,高分子材料の性能のばらつきの原因として,高分子の分子量分布があるが,これだけでは説明のつかない性能のばらつきが存在する。特に,高効率な太陽電池に用いられる半導体高分子は,二つの異なるユニットをクロスカップリング反応によって交互につなげた構造を持つが,合成された主鎖構造が乱れ(構造欠陥)が生じる可能性がある。

こうした構造欠陥はわずかであっても半導体特性に影響を与え,太陽電池性能のばらつきを生むことが予想される。しかし,このような構造欠陥が高分子の中にどの程度含まているのかを定量的に調べる手法は限られていた。

研究では,X線光電子分光法(XPS)を用いて,高効率な有機薄膜太陽電池に使用される半導体高分子の主鎖構造を精密に評価する新たな手法を開発した。XPSでは,試料にX線を照射し,光電効果によって放出された電子の数と運動エネルギーを解析することで,試料中に含まれる原子の種類と量を評価する。

特に,評価対象の半導体高分子が2種類のユニットの交互重合体であり,それぞれのユニットが特有の原子を含む場合,この原子の量を精密に定量することで,ユニット比率を評価できるというアイデアが研究の基盤となっている。

しかし,この手法を実用化するには多くの技術的課題を克服する必要があった。特にXPSで電子の数から原子数を算出する際に使用する相対感度係数(RSF)の精度が評価の成否を左右する。半導体高分子の主鎖構造を定量的に評価するためには,この係数を可能な限り正確に求めることが不可欠だった。

今回,研究グループは,XPSの精度を改善することで,半導体高分子の主鎖構造(分子構造)を精密に解析することに成功した。その結果,市販されている半導体高分子の一部には,理想的な構造から逸脱した主鎖構造を持つロットが存在することが明らかになった。さらにこのような構造的な欠陥が太陽電池の性能に負の影響を及ぼすことを実験的に確認した。

研究で確立した評価手法は,半導体高分子の構造解析と品質管理において非常に有用であり,今後の材料設計や合成技術の進展に貢献することが期待されるという。研究グループは,このような技術的進歩が,有機薄膜太陽電池の性能向上と安定性確保を加速し,実用化の道を切り開く重要な鍵となるとしている。