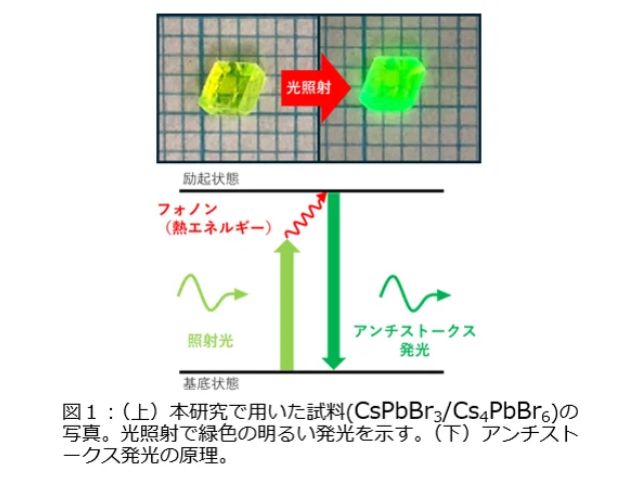

東京大学の研究グループは,酸化還元反応から生まれる吸熱現象を利用した冷却において過去最大の温度変化を観察した(ニュースリリース)。

電気化学ペルチェ効果は電池等で使われている酸化還元反応から生じるエントロピーの変化を直接冷却に利用する。一般にエアコンに使われている冷却技術はフロンガスに代表されるような気化しやすいフッ素系有機溶媒を圧縮し,空気を冷やしている。

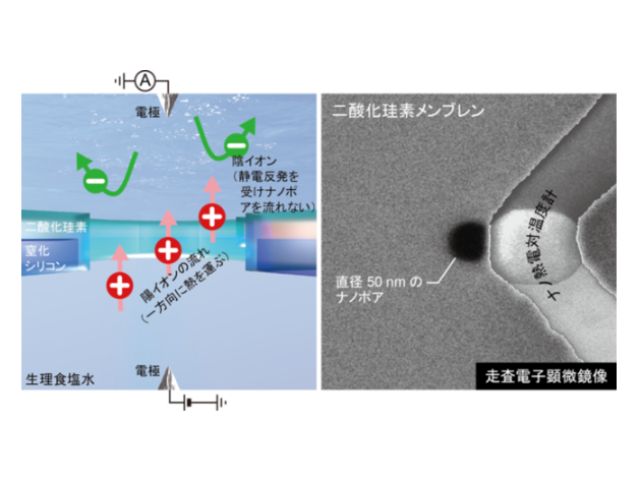

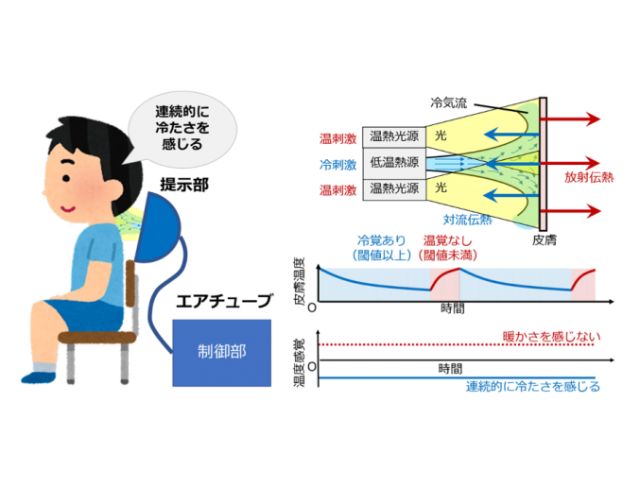

この方法は空間全体の冷却には高効率だが,局所的な冷却には向かず,余分なエネルギーを消費してしまう。一方,電気化学ペルチェ効果は電極近傍を局所的に冷やすことが得意であり,用途次第ではエアコンよりも省エネルギーな冷却手段となる可能性がある。さらに,固体熱電材料と比較すると,電解液を用いることでデバイス内部の熱を逃しやすいという特長がある。

この技術自体は100年以上前から知られていたが,冷却能力が極めて小さく実用化には至らなかった。しかし,2022年に米国の研究グループが「電気化学ペルチェ効果の冷却効率がエアコンに匹敵する」という研究結果を発表し,再び注目を集めるようになった。

研究グループは,2020年頃から電気化学ペルチェ効果の研究を進めており,冷却効果を高めるための新たなアプローチを検討した。2022年の研究では,冷却効果は最大0.15Kと非常に小さく,さらに大電流の使用によるジュール熱の影響で冷却効果が正しく評価されていない可能性が指摘されていた。

そこで,研究グループは固体熱電材料の研究で用いられる手法を応用し,電流の向きを交互に変えながら電極の温度変化を測定する方法を採用した。この測定によって,電流方向に応じた温度変化が確認され,電解液のゼーベック係数と比例することが実証された。

また,電流値や電解液の温度との相関関係を分析した結果,電極間の距離を長くすることで熱移動が抑制され,世界で初めて-0.55Kの温度差を達成した。さらに,冷却技術の効率を示す成績係数を改善するため,四端子法を用いて導線の電気抵抗の影響を抑え,消費電力を低減することに成功した。

その結果,電気化学ペルチェ効果の成績係数が固体熱電材料と同等の水準に達し,この技術の実用化の可能性が大きく高まった。

研究グループは,今回の研究は,エネルギー効率の高い冷却技術の実現に向けた大きな一歩となり,局所冷却やウェアラブルデバイスへの応用が期待されるとしている。