東京科学大学の研究グループは,高融点の棒状有機π電子系分子に柔軟な炭化水素鎖による環状構造を導入することで,室温付近で流動性と外部刺激応答性に優れたネマチック液晶(NLC)を実現し,大面積で分子を一方向に配向させることに成功した。また,NLCの電場応答性を活用し,高速発光を制御できるデバイスの開発にも成功した(ニュースリリース)。

液晶は固体と液体の中間状態で,分子の規則的な配列と流動性を併せ持つ。19世紀末に発見され,20世紀に入ると多くの液晶性分子が合成された。しかし,技術的な応用は1960年代の液晶ディスプレーの登場まで見いだされなかった。現在では,光制御技術としてディスプレーや光学フィルムなどに広く活用されている。

近年,液晶の特性を活かした有機半導体や発光デバイスの開発が進んでいるが,液晶性有機半導体の大面積配列には,液晶相の低温化や加工性の向上が求められていた。特に,光機能や電子輸送特性を持つ長いπ電子系棒状分子に,室温付近でNLCを付与することが長年の課題であった。研究グループは,以前の研究で,高融点の棒状分子に環状炭化水素鎖を導入すると融点が大幅に低下することを発見し,今回この設計を液晶に応用した。

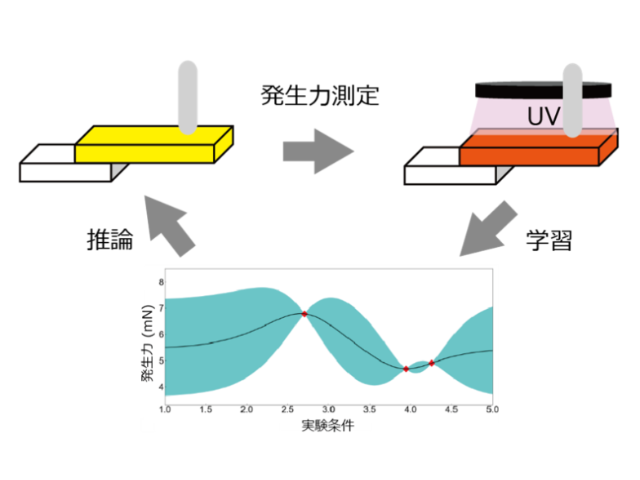

実験では,7員環構造を持つ分子(DPB[7]-C6)が室温でスメクチックA相を,100℃付近でネマチック相を示すことを確認した。さらに,アルキル鎖を短縮すると,室温でN相が安定し,低粘度化が実現された。X線解析では,分子の高い配向性が示され,この特性が環状構造によるエントロピー効果に起因することが分かった。

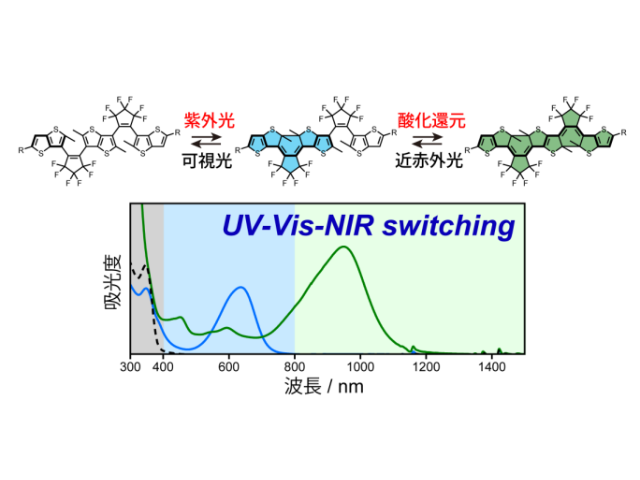

この技術により,液晶レーザーや円偏光発光素子などの光学デバイスの性能向上が期待される。従来の液晶は「場」として機能し,ごく微量の色素を添加する形でデバイスが作製されていたが,研究では,蛍光性分子自体が光を制御する役割を担う。

これにより,発光特性や電場応答性が向上すると考えられるという。実際に,研究グループは液晶ディスプレーの原理を応用した発光スイッチングデバイスを試作し,電場制御による発光のオン・オフを高速に切り替えることに成功した。

この研究は,硬い棒状分子に柔軟な環状構造を導入するという新しい設計手法により,室温でのネマチック液晶性と高い電場応答性を実現した。研究グループは,有機π電子系分子を用いた新たな電子・光デバイスの開発が進み,有機オプトエレクトロニクスの分野に革新をもたらすとしている。