日本電信電話(NTT)と英ランカスター大学は,大規模シミュレータを構築することで,格子状に配列した原子の協調応答が,光学迷彩や回折限界を超えるレンズなどの技術に繋がる「光の負の屈折現象」を引き起こすことを見出した(ニュースリリース)。

光の屈折現象自体は日常でありふれた現象だが,光の「負」の屈折は自然界で一般的に見られる方向とは反対方向に光が折れ曲がるという現象で,回折限界を超えて光を集光するスーパーレンズや,物体を見えなくする光学迷彩技術などの革新的応用に繋がる可能性があり,長年研究され続けてきた。

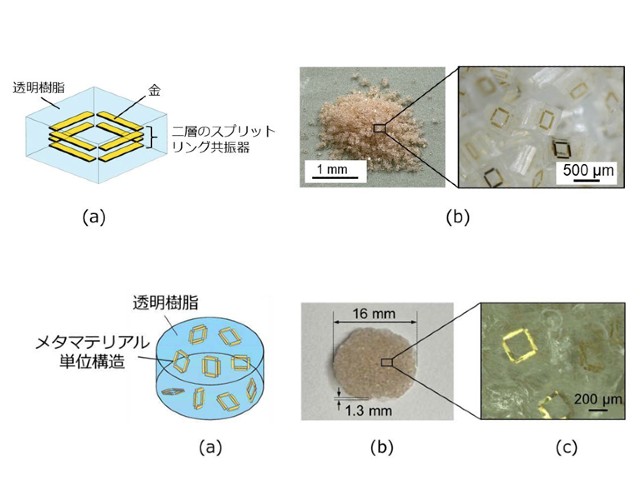

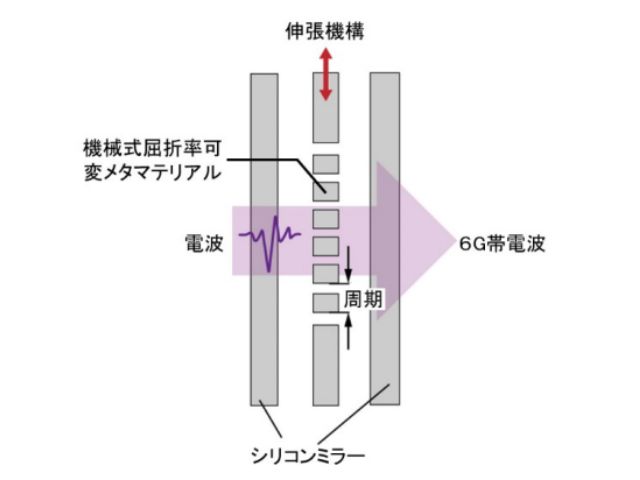

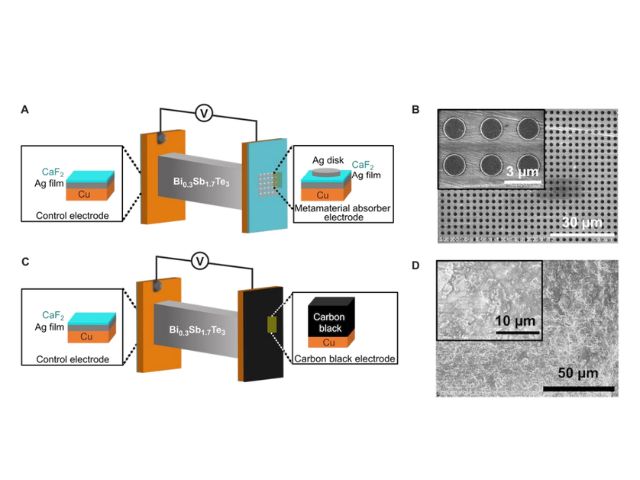

人工物質であるメタマテリアルは,自然界の通常の物質が持つ制約を持たず,光の負の屈折を実現するための代表的なアプローチとなっている。メタマテリアルは通常,光の電場と磁場の両方と相互作用するように設計された共振器からなる。

それらの共振器がナノスケールで正確に構成され配置できるなら,それらの結合された発光は,光の負屈折を引き起こす。しかし,メタマテリアルに基づく光周波数帯の負の屈折現象およびその応用は,光に対する散逸の大きさや製造上の欠陥のために制約を受けていた。

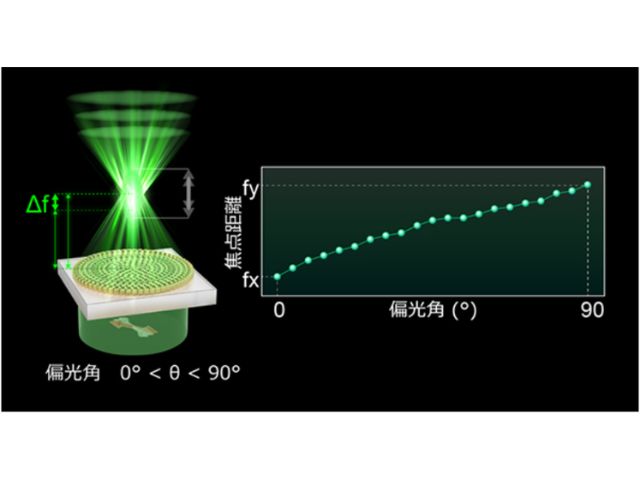

今回,レーザーを用いて,完全に秩序化した「結晶」のように整列させられる原子を利用した。ここでは,各原子が放射と吸収の両方を可能とする振動電気双極子として機能する。近接して配置された原子は,それらが放射する光を介して互いに強く相互作用するため,集団的な光学応答を引き起こす。格子と入射するレーザーを調整することで,これら原子の累積放射によって,光の負の屈折を実現することができるという。

今回,原子が入射光によってどのように励起され,どのように光を放射するかを含め,レーザー光に対する原子の応答を正確に予測する大規模シミュレータを構築した。これは,光によって誘起される全ての原子間相互作用を正確に取り込んで,そこで起きる現象を微視的に記述するもの。

このようなシミュレータを用いて,原子媒質中の光ビームの伝搬を解析し,広範なビームや格子構成に対し,その媒質が負の屈折現象を示すことを発見した。これは,様々な条件下で光の負屈折現象が実現し,制御されたアナログプラットフォーム上で光の負屈折の研究が可能であることを示しているという。

研究グループは今回の成果について,制御技術が高まっている原子格子を活用することで,光学迷彩技術やスーパーレンズなど,負屈折技術の更なる探求や開発に導く新たなアプローチを提供するものだとしている。