早稲田大学の研究グループは,光のねじれとその立体特性を直接観測する手法を開発し,ナノ物質近傍にできる光のねじれを立体的に可視化した(ニュースリリース)。

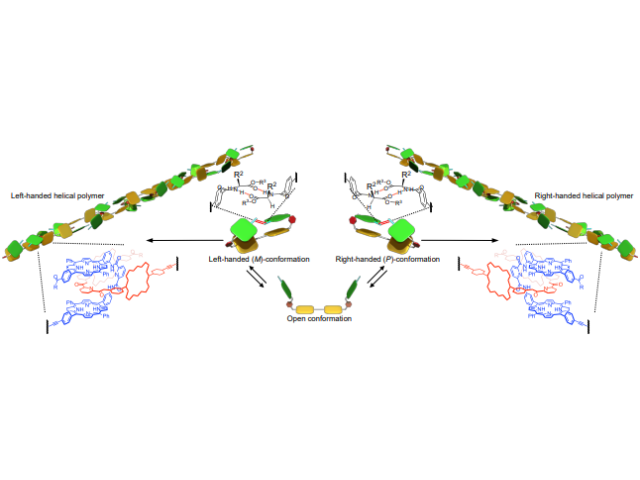

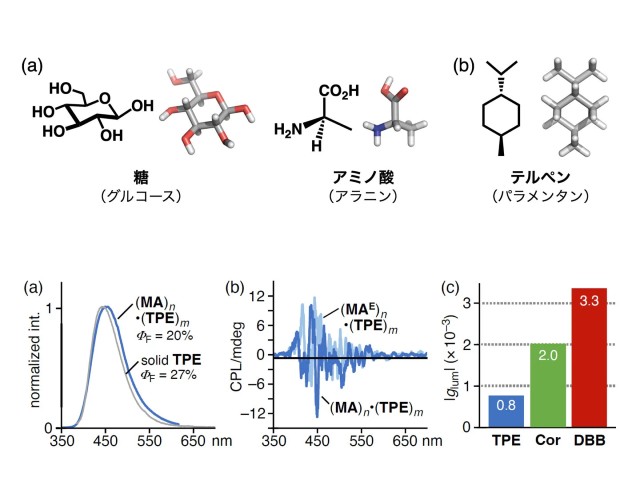

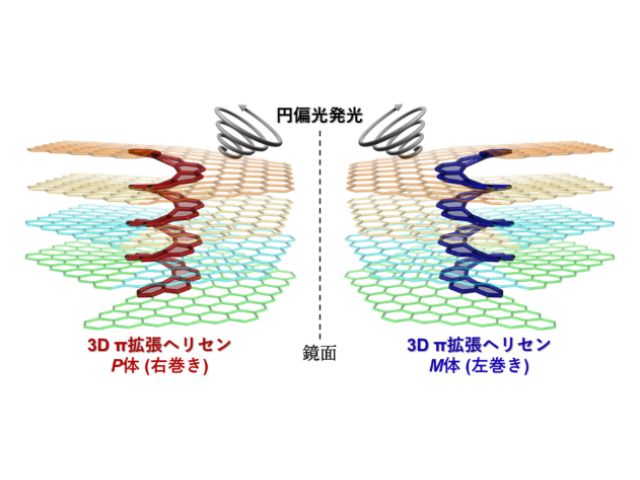

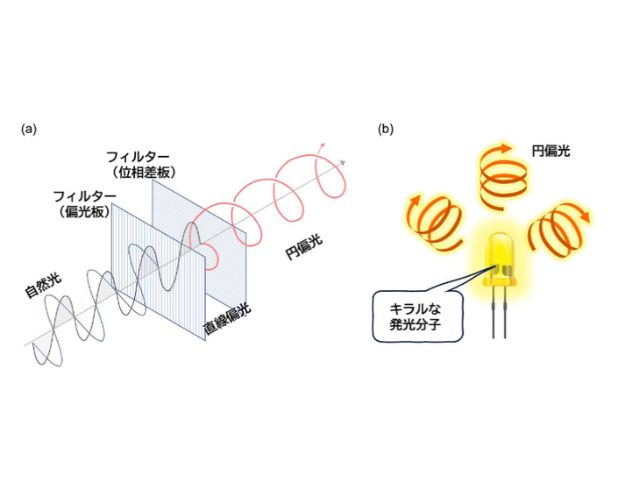

自然界には,さまざまな物体や現象において構造の対称性が右手と左手の鏡像関係となる掌性が存在する。この掌性によって物質の性質が異なってくることから,分子のねじれを制御して合成すること,高感度に検出することが重要となる。

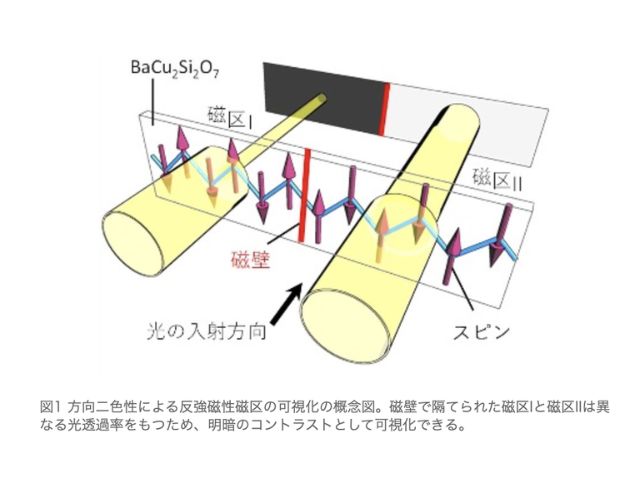

分子のねじれの検出には円偏光に対する光吸収の違いが利用できるが,その感度は非常に低い。そこで分子を金属ナノ物質に近づけることで高感度化できる可能性があるが,そのためには,ナノ物質近傍で光がねじれる空間とそのメカニズムを解明する必要がある。しかし通常の光学顕微鏡では空間分解能に制限があり,これを直接観測することはできなかった。

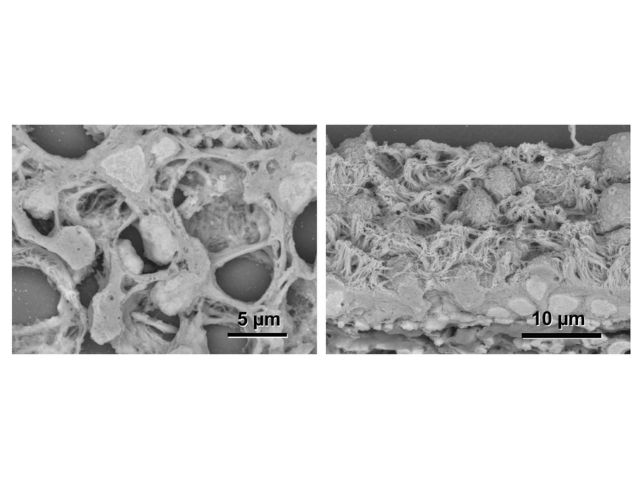

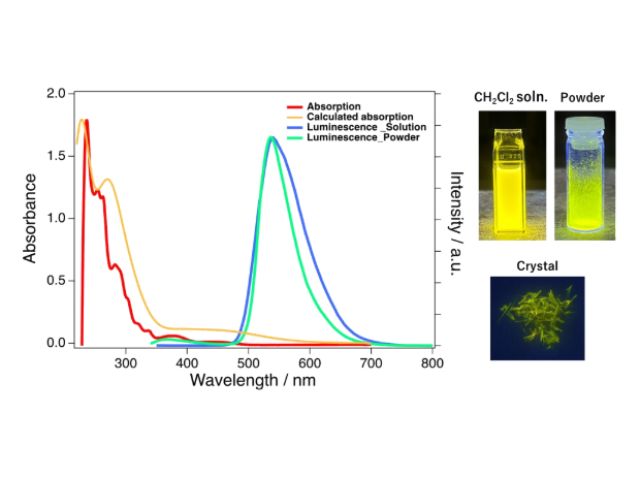

ナノサイズの金属ナノ物質に光を照射するとプラズモンにより,光はナノ物質近傍に空間的,時間的に閉じ込められ,光の強度が局所的に強くなる。光の閉じ込め具合は,電子の運動の空間的な分布,またその時間特性と関係すると予想されるが,ナノ物質内の電子の空間分布を直接観測することは容易ではない。

研究グループは光学顕微鏡の高度化を行ない,これまでに電子の分布により,光の閉じ込め効果が違うことを明らかにしている。しかし,光のねじれに関する詳細な知見はなかった。一方,ナノ物質の化学合成やナノ加工技術の進展により,ナノ物質を用いた光ねじれに関する研究が近年急速に進展している。

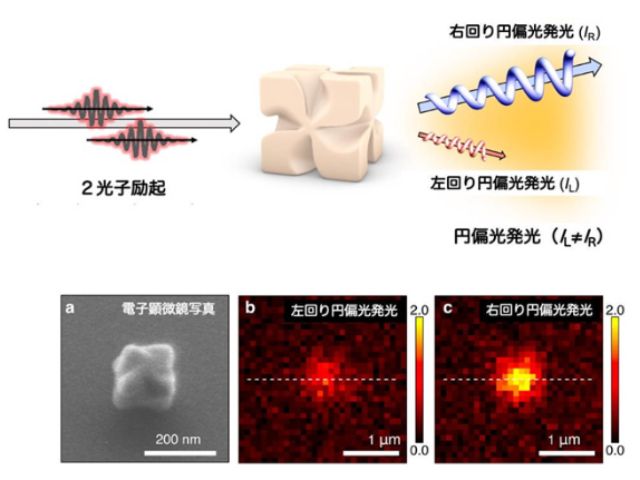

研究グループは,これまで開発してきたナノスケールの光学顕微鏡に光のねじれ測定を可能とする光学系を組み合わせて,装置をあらたに開発した。さらに,光の広がりとねじれの度合いを評価するために,立体的な観測手法を組み合わせることを考案した。

この装置では,微小な開口に発生する小さな光の粒(ナノスケールの光)を局所的に試料に照射して,試料から透過してくる光のねじれを装置下部の光学部品(ねじれ検出光学系)で選別し,検出する。また,光を照射する微小開口部分と試料表面との距離をナノメートルの精度で制御することで立体的な観測を実現した。

これにより,金属ナノ物質で起こる電子の分布によって,光のねじれ具合が違うことを明らかにした。さらに,光を集める強さとねじれの強さには違いがあること,「光の広がりと比べて,光のねじれがゆっくりとほどけること」をはじめて発見した。

研究グループは今回の成果について,自然現象の解明や健康社会の実現に貢献するだけでなく,高度な持続可能な社会を実現する上でも基盤となる知見であるとしてる。