横浜国立大学,近畿大学,東京科学大学は,こする刺激を加えると,らせん状の発光である円偏光発光(CPL)の波長が長波長化するキラル有機結晶材料を開発した(ニュースリリース)。

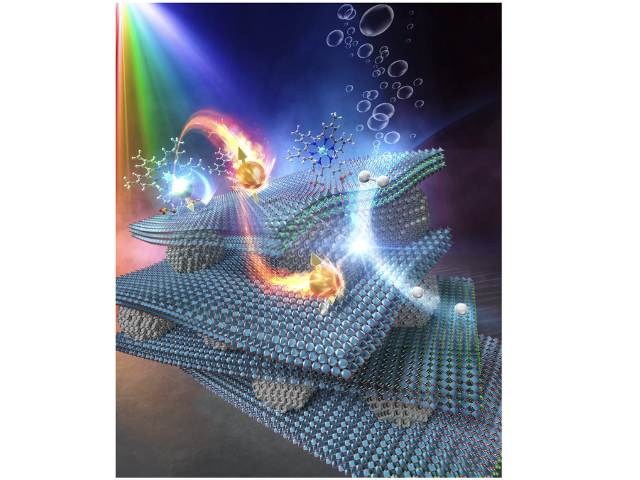

CPLは,3Dディスプレーの光源や,偽造を防止印刷のインクなどへの応用が期待されている。一方,こするなどの機械的刺激を加えると発光色が変化するメカノクロミック発光(MCL)を示す有機分子結晶に関する研究が盛んに行なわれている。

しかし,固体状態のCPLを測定することが近年まで困難であったこともあり,固体材料のCPLを機械的刺激により切り替える研究は進んでいなかった。特に,機械的刺激を加えることで結晶が崩れ,分子の周期的配列が失われた非晶質状態になると,CPLの効率が大きく低下することが問題となっていた。

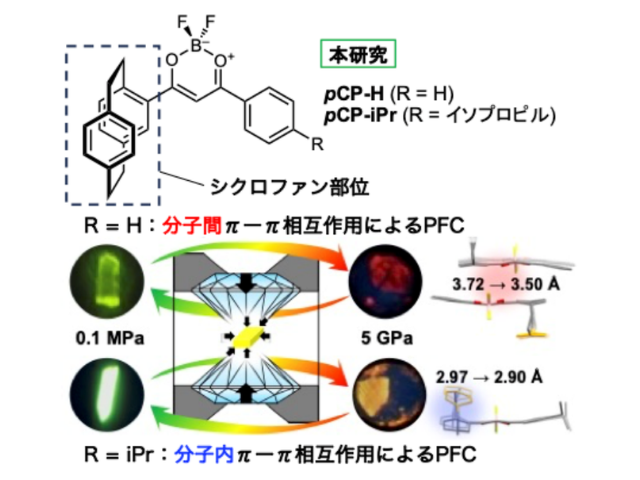

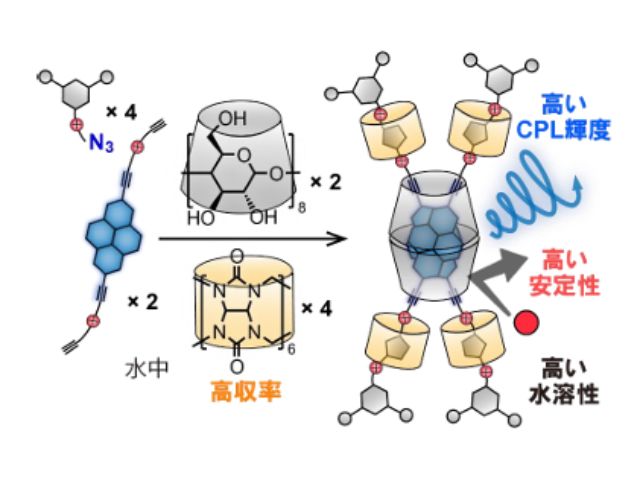

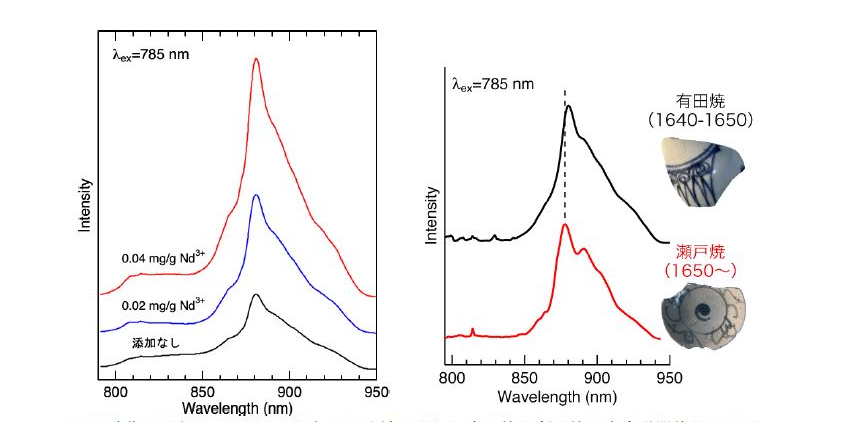

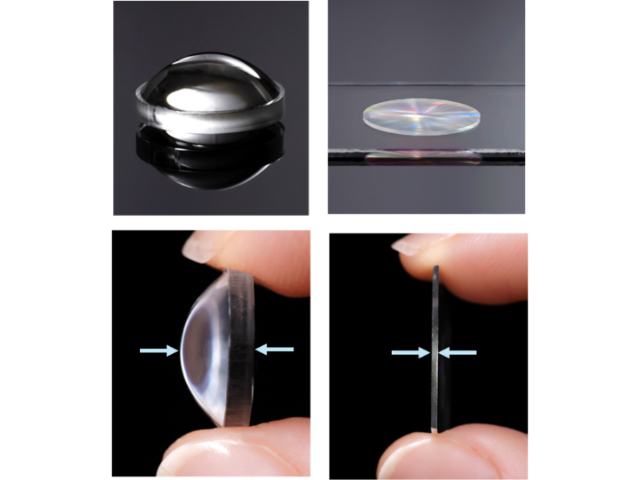

研究グループは,アミノ酸の一種であるプロリンに発光性の多環芳香族炭化水素であるピレン環をつなげたキラル分子1およびキラル分子2を設計・合成したところ,片手型の分子のみからなる結晶(エナンチオピュア結晶)と両手型の分子を含む結晶(ラセミ結晶)が対照的なMCLを示すことを見いだした。

すなわち,薬さじを用いてこする刺激を加えると,分子1はエナンチオピュア結晶の方がラセミ結晶よりも発光波長が大きく変化し,分子2ではその反対の挙動を示した。

結晶中でピレン環が孤立している単量体からの発光(モノマー発光)に比べ,積層している2量体からの発光は長波長の発光(エキシマー発光)となり,非晶質状態ではさらに長波長のエキシマー発光となることが,MCLの波長変化量が異なる要因だとわかった。

さらに,分子1と分子2のエナンチオピュア結晶は,どちらも左手型(S体)が左回転(正符号)のCPLを示し,こする刺激を加えた後の非晶質状態からも,正のCPLが観測された。この現象について,溶液中の CPL符号を説明する理論として提唱されているエキシマー・キラリティ則を適用することで,非晶質固体中ではピレン環同士が時計回りにねじれた位置関係で重なったエキシマーを形成していると説明できた。

この説明は,量子化学計算によっても支持された。分子1と分子2は,どちらもアミド(-CONH-)部位で分子間水素結合を形成することでピレン環が重なるため,従来のキラル有機分子と異なり,非晶質状態においても良好にCPLが観測されたと理解することができる。

研究グループは,この成果を応用することで,固体CPL材料が開発されることが期待されるとしている。