京都大学と九州大学は,ヘテロサーキュレンと呼ばれるヘテロ元素ドープナノグラフェンにおいて,置換基をもたない化合物の合成と同定,その固体状態での分子間相互作用と光物性の解明を行ない,この分子の特異な発光挙動を明らかにした(ニュースリリース)。

グラフェンの部分構造を切り出した骨格を有するナノグラフェンは,精密有機合成によりその形状を精密にコントロールして物性を変調することが可能であることから,その構造―物性相関に関する研究が盛んにされている。

加えて,ベンゼン環を五員環や七員環などの非ベンゼン骨格に変えたり,炭素の代わりにヘテロ元素を導入することで,本来のグラフェンには存在しない曲面構造を誘起したり,反芳香族性やラジカルなどの特殊な電子状態を実現することができ,ヘテロ元素ドープナノグラフェンともいうべき多彩な分子群が創出され,その性質が解明されている。

しかし,平面構造を有する化合物は凝集しやすく,有機溶媒に溶けにくくなりその合成や物性測定が困難になるため,一般的に実際に合成する分子としては周辺部にかさ高い置換基や長鎖アルキル基といった溶解性を高める置換基を導入している。これはある意味,「グラフェンの部分構造を切り出した骨格を作る」という本来の目的から外れた設計だとする。

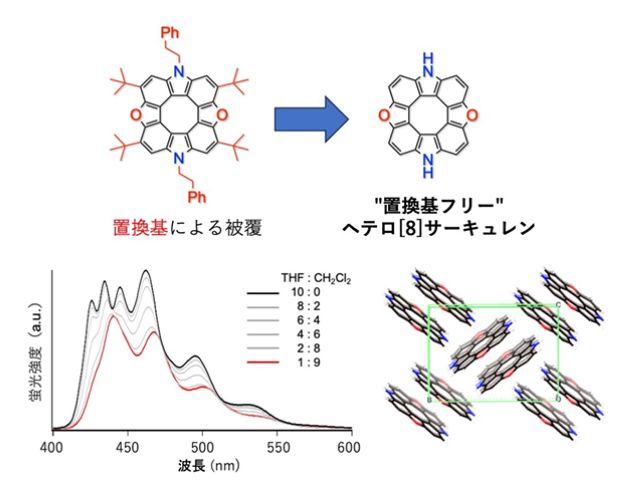

単純な炭化水素骨格を有するナノグラフェン化合物であれば,その分子間相互作用や光物性に関する研究は進んでいる。一方で,ヘテロサーキュレンと呼ばれる化合物群は,4回対称性を有するユニークなヘテロ元素ドープナノグラフェンであるにもかかわらず,その高い平面性のために周囲を置換基で覆った化合物の合成例がほとんどであり,本質的な研究はなされていなかった。

今回,ヘテロ元素ドープナノグラフェン分子の外周部の置換基を完全に取り除くことにより,その分子の本質的な性質の解明に挑んだ。その結果,二量体型の固体状態でのパッキング構造や,特異な発光スペクトルの解析が可能になった。

これらの結果は,NHサイトにおける溶媒分子との水素結合を用いるという指針により置換基を取り除いた分子を合成することで初めて実現したもの。昨今の精密有機合成法の発展により,巨大かつ複雑な分子の合成が可能となってきているが,逆に無駄な部分を徹底的に排除することで分子の本質的な性質を見出すという研究指針は,詳細な分光測定への応用性も高く,理論研究との協働においても有益だとする。

また,Herzberg-Teller 型の発光メカニズムを示す分子が見つかったことから,研究グループは,新たな純有機長寿命発光材料の設計指針開発にもつながるものだとしている。