大阪公立大学と大阪大学は,クライオ電子顕微鏡法を用い,人工的なrLHCII三量体の3次元構造を高分解能で解析し,rLHCIIが天然由来の光合成アンテナ色素タンパク質複合体であるLHCIIと実質的に同一の構造を示すことを初めて明らかにした(ニュースリリース)。

LHCIIは太陽光を吸収し,そのエネルギーを効率良く集める色素タンパク質複合体。LHCIIの単量体の中には18分子もの色素が詰め込まれており,その構造の複雑さから,LHCIIに結合する色素の機能は明らかになっていない。

この困難さを打破する上で,in vitro再構成法は極めて効果的な手法。In vitro再構成法は,大腸菌で人工的に合成したタンパク質と植物の葉から抽出した光合成色素を試験管内で混合することにより,人工的にLHCII(rLHCII)を生成する手法となっている。

タンパク質の特定の部位に変異を入れたり結合する色素の組成を変化させたりと,LHCIIの構成要素を幅広くデザインできるため,LHCIIの機能の本質を担う構成要素を明らかにできる。しかし,in vitro再構成法により生成したrLHCIIの立体構造は解明されておらず,この手法でデザインした通りに構造が再現されているのかは不明だった。

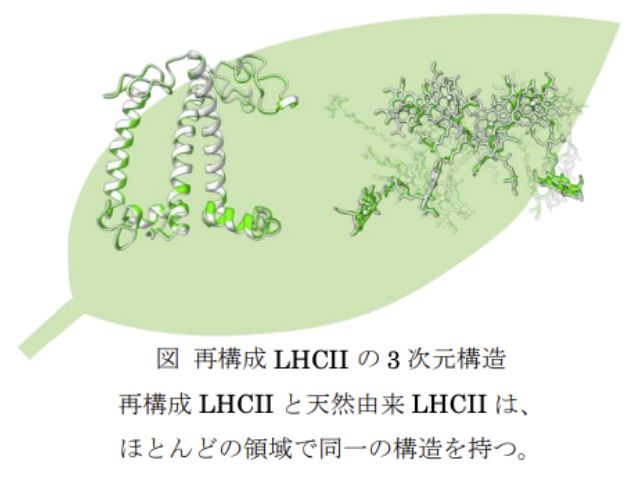

研究グループは,まず,独自に開発した手法により高分解能での構造解析が可能な純度でrLHCIIを取得した。そして,クライオ電子顕微鏡法を用いて,色素配置やタンパク質の構造が決定できる2.4Å分解能での構造解析に成功した。

その結果,rLHCIIと天然由来のLHCIIの色素の配置やタンパク質の立体構造は,ほぼ完全に一致していることが分かった。また,特定の色素が欠損,置換していること,タンパク質の一部が見えていない(安定していない)こと,という相違点が明らかになった。

これらの結果により,rLHCIIが天然由来のLHCIIを再現していることが初めて明らかとなり,LHCII研究においてin vitro再構成法が十分に使用できる手法であることを示した。

研究グループは,これにより,植物が太陽光を光化学反応に利用する分子メカニズムを明らかにする研究が進むことが期待できるとしている。