物質・材料研究機構(NIMS)は,発光材料としてのカーボンドットの特徴を保持しつつ,固体状態でも強い発光強度を示す新たなマイクロビーズ状の材料を開発した(ニュースリリース)。

これまでの発光材料は,金属を含む化合物半導体の薄膜やナノ粒子,あるいは希土類元素を含むセラミック焼結体が多用されてきた。また,これらの材料は高価な真空成膜装置や複雑なプロセスを含む化学反応を用いたり,毒性のある金属や石油化学系の有機分子を主材料として合成される材料が殆どだった。

もし,自然界に広く存在する材料を主原料として使用でき,シンプルで省エネルギーなプロセスを用いて合成できる発光材料が実現すれば,環境負荷の低減につながり,新たな用途も拓ける。このようなニーズが高まるなか,自然界に存在するクエン酸とアミノ酸を主原料として用いた,グラファイトや煤に似た芳香環構造をもつグラフェン量子ドットやカーボンドットの研究がこの数年で大きく進展している。

特にカーボンドットは,人体に害のある紫外線やブルーライトを高効率に吸収でき,高い量子収率で青色発光するなどの特徴を持つ。このため,紫外線やブルーライトの防御材料として,また,希少材料の供給や環境負荷への懸念がない,演色性の高い新たな蛍光体として注目されている。

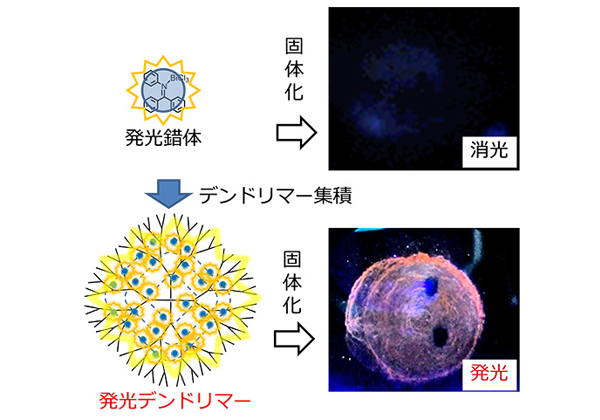

しかし,このカーボンドットはコロイド分散液の状態では良好な発光特性を示すが,乾燥固化させると発光が殆どなくなり,加えて経時による劣化もあって固体の材料としては使いにくいという問題があった。

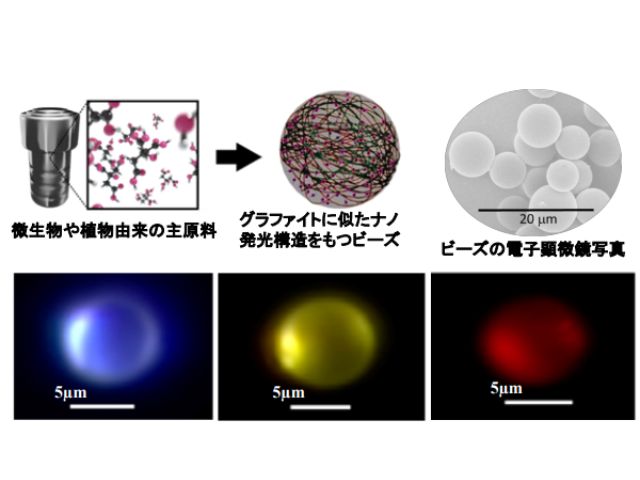

今回,研究グループは,清涼飲料水や食品添加物に利用されるクエン酸やポリアミノ酸を主な原料として,加熱により合成されたマイクロビーズ型の発光材料を開発した。

このビーズは熱変性により凝集させたポリアミノ酸に含まれる,煤やグラファイトに似たナノ構造からの発光を用いており,赤,青,黄色の光と共に,目に見えない近赤外の光を発する。マイクロビーズの光の閉じ込め効果を利用することで1つのビーズから様々な色の光(異なる波長の光)を発することを明らかにした。

このマイクロビーズは様々な色の光を発することに加え,さらにその形状やサイズに応じて発光の波長と光の強度の分布(発光スペクトル)が大きく異なる。こうしたビーズごとに個性を示す発光スペクトルは,認証タグやバーコードになぞらえて利用することが可能となっている。

研究グループは,光を用いてひとつひとつのビーズを同定することが可能になり,色が変わる塗料,偽造防止用のインク,生体内でひとつひとつのビーズを同定し個別に追跡できる蛍光プローブなどが期待できるとしている。