大阪大学と住友化学は,全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法を用いて,高純度な窒化ガリウム(GaN)結晶における“光りにくさ”の主要因が,従来のGaN結晶とは異なることを明らかにした(ニュースリリース)。

GaNデバイスの性能を支配する結晶欠陥の一つに炭素不純物がある。窒素原子を置換した炭素不純物はバンドギャップ内に特有のエネルギー準位を形成し,光・電子デバイスの性能を低下させる。

このような性能低下は,炭素不純物濃度が低くても生じるため,炭素を高感度に検出する手法が望まれている。しかし,一般に半導体における不純物検出技術は,試料を物理的に破壊したうえで測定を行なう破壊検査であったり,もしくは試料に対して電極を形成する必要があるなどの制限があった。

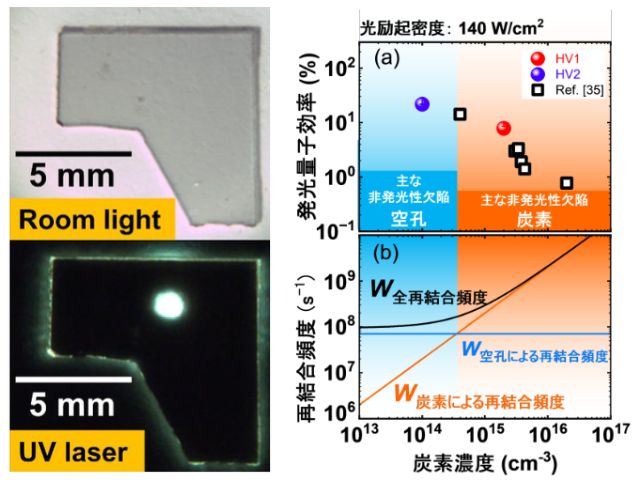

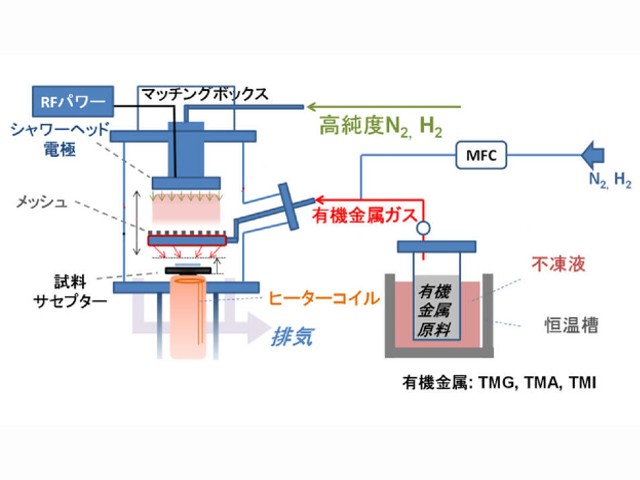

そこで研究グループは,半導体結晶の高精度な発光効率測定法であるODPL法を応用することにより,高純度(低炭素濃度)GaNにおける炭素不純物の高感度かつ非破壊・非接触検出を行なった。

GaNは直接遷移型半導体と呼ばれ,外部光源などで励起されると特有の光を放出する。このとき,炭素不純物が少ないGaNほど強く発光するため,発光量や発光効率を指標とすることで炭素不純物の濃度を定量することが可能となる。

一般に光計測は,短時間測定が可能かつ高感度であるという特長を持つが,一方で,集光レンズの視野角に結合した光のみを検出するため,測定者の技量によって光強度が簡単に揺らぎ,再現性に乏しい。

そこで研究グループでは,積分球内に結晶を配置することで結晶から放出された光を全方位に渡って検出する手法に着目し,発光量や発光効率の絶対測定に取り組んできた(ODPL法)。

研究では,炭素濃度を意図的に変化させた複数のGaN結晶に対してODPL法による発光効率測定を行なった。その結果,炭素を含む割合が数億分の1(炭素濃度では1014m-3台前半)でわずかに変化しても,発光効率が高感度に変化することが分かった。

また,炭素濃度と非発光性再結合頻度の関係を考えると,炭素を含む割合が2.5億分の1(炭素濃度では3.5×1014cm-3)以下になると,GaNにおける非発光(光りにくさ)の主要因が炭素から原子空孔に切り替わることが明らかになった。

研究グループは,GaNデバイスの信頼性向上に寄与するだけでなく,計測結果をウエハー製造工程にフィードバックすることで,さらなる高純度GaN結晶の開発・製造を加速させる成果だとしている。