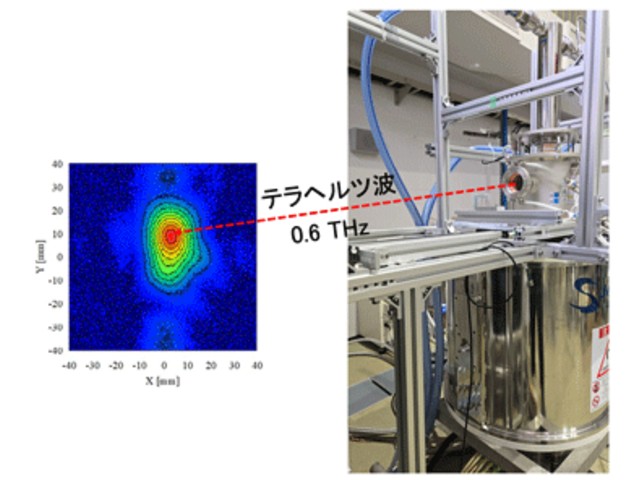

京都大学の研究グループは,サブテラヘルツ帯を用いた無線通信の実現に向け,その伝送特性評価を計算機上で簡易に実行するための電波伝搬シミュレータ(KUCG)を開発した(ニュースリリース)。

サブテラヘルツ波を使用して無線伝送特性の評価を行なうためには,実際に無線機を試作し,電波を放射させて伝送試験を行なうことが考えられる。しかし,それには試験環境の整備等現状多大なコストがかかり多くの無線通信設計者が行なうことができない上,検証範囲にも限界がある。

そこで,サブテラヘルツ波が伝搬する際の様々な特性を計算機の上で模擬するシミュレータがあれば,計算機の上で容易かつ包括的に各種無線システムの伝送特性評価を行なうことが可能となっている。しかしながら,このようなサブテラヘルツ帯に対応した電波伝搬シミュレータは,広く入手可能な形では,国内には存在しなかった。

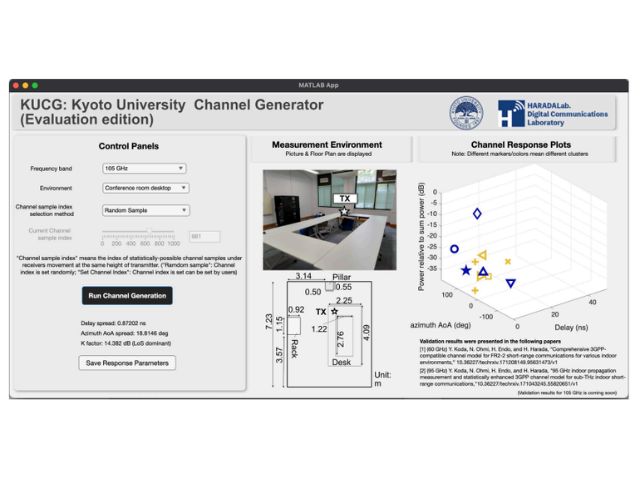

研究グループは,サブテラヘルツ帯における電波伝搬試験で得られた電波特性を構成する各種パラメータの統計モデルを構築し,その統計モデルからサンプリングを行なう処理を記述することで,上述の電波伝搬シミュレータを開発した。

サブテラヘルツ帯周波数の1つである105GHz,および,ミリ波帯周波数の1つである60GHzで広帯域信号を実際に放射し電波の到来特性を測定するサウンディングシステムを開発した上で,屋内外数環境において,電波伝搬特性測定試験を実施した。次に,これらの測定試験から,その電波の到来特性を特徴づける3つのパラメータに関する統計モデルを構築した。

また,構築した統計モデルからサンプリングを行なうことを基本的なアイデアとして,サブテラヘルツ波の伝搬特性を計算機上で繰り返し数値生成するためのアルゴリズムを設計した。さらに,設計した生成アルゴリズムをワンクリックで簡易に実行するためのKUCGを開発した。

この研究開発の意義は,サブテラヘルツ帯の無線伝送評価を計算機上で実現するための基盤技術の考案という点にある。一般に,よりよい無線伝送方式を設計するためには,現実に伝送試験を行なう前に,まずは様々な無線伝送方式を試し評価するということが求められる。

この研究によって開発された電波伝搬シミュレータKUCGは,未だ開拓途上であるサブテラヘルツ帯周波数において無線伝送方式設計をいち早く始動することを支援するという点で,次世代の無線通信技術の開発を後押しする基盤技術として重要な役割を担うと考えられる。

研究グループは,この成果により,サブテラヘルツ波を用いた無線伝送方式の研究開発がさらに加速されることが期待できるとしている。