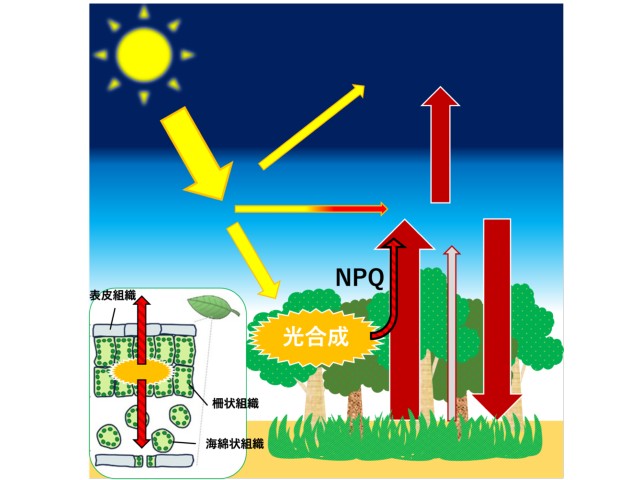

アストロバイオロジーセンター(ABC),基礎生物学研究所,総合研究大学院大学は,標準的な植物が日照下で,光合成に伴う余分な熱であるNPQにより発する熱量を算出し,それによる葉の内部の温度上昇効果と,地球全体で平均化した場合の地温上昇効果を見積もった(ニュースリリース)。

植物は光合成によるエネルギー変換過程で,過剰な光エネルギーを熱として積極的に排出する非光化学的消光(NPQ)と呼ばれる安全弁を備えている。近年NPQの分子メカニズムの解明が進み,環境適応に果たす役割の重要性が強調される一方で,NPQの排熱による影響は注目されておらず,定量されていなかった。

今回研究グループは,中緯度地域の正午の日射量に,集光アンテナによる吸収率,光化学反応中心でのエネルギー分配率を掛け合わせ,NPQとして放出される熱量を64Wm-2と見積もった。

表皮組織,柵状組織,海綿状組織から成る葉の構造を過程し,中央の柵状組織からこの熱量が放出された場合の葉の内部温度勾配を算出したところ,通常は0.1度以下と軽微だったが,熱伝導が海綿状組織の空気層に限られる特殊な条件下では,1度程度まで上昇する可能性があることが示された。

また,地球上の緯度,季節,時刻による日射量変化と,植生の被覆率を考慮して,全体平均のNPQによる発熱料を2.2Wm-2と見積もった。これは地表面からの赤外放射全体の0.55%に相当し,割合としては少ないものの,近年の温室効果ガスと同程度の影響を地球環境に与える可能性があることを示唆した。

NPQによる発熱は葉全体を温める効果は低いものの,局所的・一時的に細胞内,葉緑体内の温度を上昇させる可能性がある。

研究グループは,金属ナノ粒子などの極小温度センサーの開発により葉緑体チラコイド膜周辺の温度勾配を明らかにすることで,光合成犯行過程でのエネルギー分配,温度による制御を解明することが期待されるとしている。