東北大学,電気通信大学,産業技術総合研究所,国立極地研究所は,北極スバールバル諸島のロングイヤービンにおける観測から,世界で初めて波長1.1µmで発光するオーロラを撮像することに成功した(ニュースリリース)。

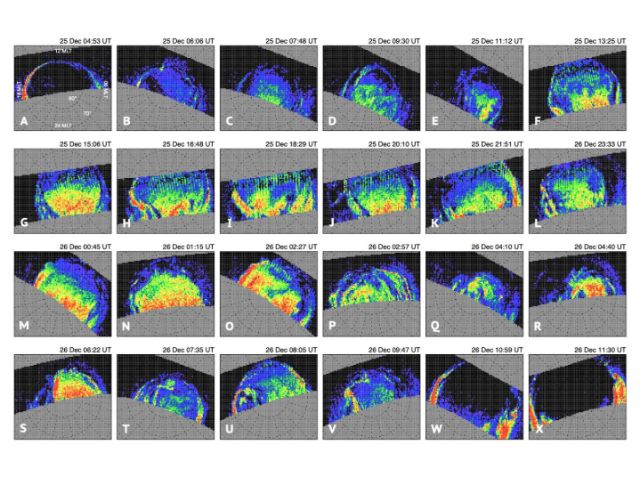

これまでのオーロラの光学観測は,緑色や赤色,青色といったヒトの目が認識できる可視光線と呼ばれる波長を使うことで発展してきた。古くは1地点の観測点で取得した画像データの解析が主流だったが,2000年以降,北米や北欧における地上光学観測の多点化・ネットワーク化が進むと,地理的に隣り合う画像データをつなぎ合わせることでグローバルなオーロラ現象の分析が可能となった。

しかしながら,地上光学観測ネットワークはオーロラ出現領域を地理的にはカバーしている一方で,夜が明けて,観測点が昼に近づいてくると,空が明るすぎるため,微弱な発光であるオーロラの検出が難しいという問題がある。

可視光線よりも波長の長い短波長赤外領域(1.0µm-1.6µm)によるオーロラ観測が,その解決策の一つと期待されている。この波長帯では,太陽光は可視光線よりも地上に届きにくい性質があり,またオーロラ自体は,可視光線にも劣らない明るいオーロラが存在することが1970-80年代の研究で明らかになっている。

しかし,1990年代以降,この波長帯を使ったオーロラの研究はほとんど実施されておらず,短波長赤外領域を用いたオーロラ観測における技術革新やその実証が待たれていた。

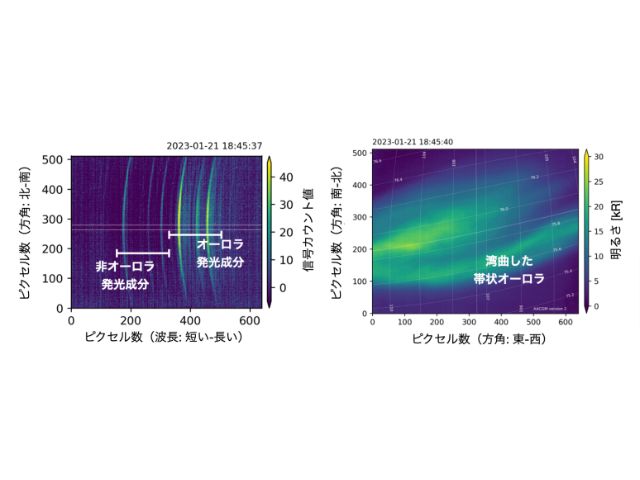

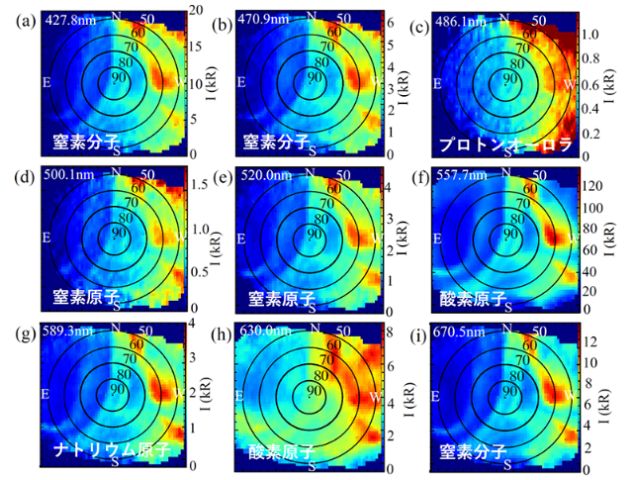

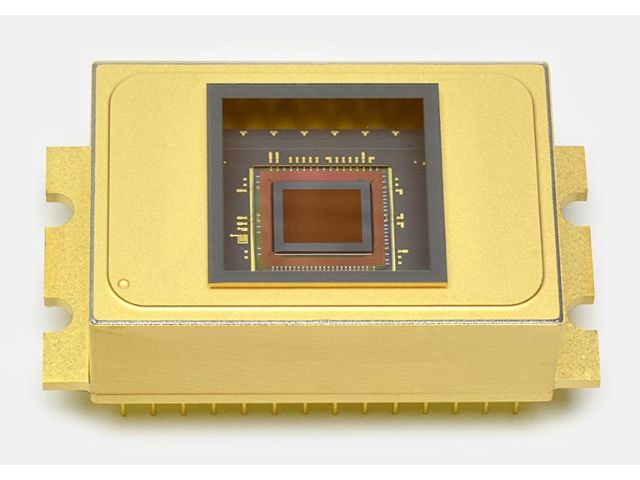

研究グループは,短波長赤外領域の光に感度を持つInGaAs検出器をオーロラ観測用に導入し,光学系は監視カメラ用のレンズなどを利用することで,比較的安価ながらも高性能な分光器とカメラを開発した。

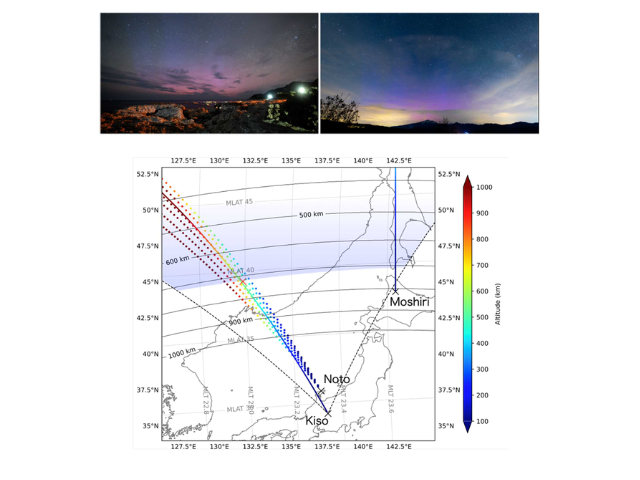

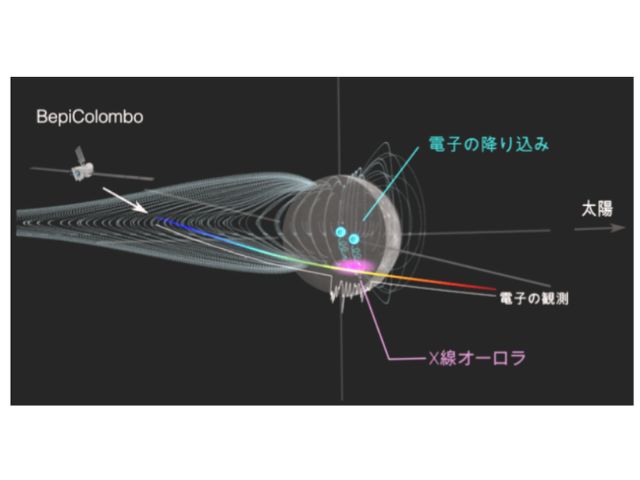

これらの観測機器をスバールバル諸島のロングイヤービンに設置し,波長1.1µmで光るオーロラの撮像と分光観測を世界で初めて成功させ,30秒以下の高い時間分解能での測定能力を実証した。

また大型レーダーであるESRとの同時観測データの解析から,短波長赤外オーロラの発光する中心高度が100km-120 kmであることを突き止め,宇宙空間より降り込むエネルギーの比較的高い電子がこの発光に直接寄与していることを示した。

研究グループは,この成果は,空の明るい夏の時期や昼間など,地上からの観測の難しい日照下オーロラの撮像につながる技術であり,多様なオーロラの生成メカニズムの解明への貢献が期待されるとしている。