千葉大学と中国成都バイオガス科学研究所は,MXene(マキシン)と呼ばれて近年盛んに研究されている新たな2D材料,「炭化チタン超薄層化合物 Ti3C2Xy(X=O,OH,F,orCl) 」は電気を通す効果があり,複合した酸化ジルコニウム(ZrO2)に紫外可視光を照射することで生じた電子を高速に伝達し,CO2をCOに還元することが分かった(ニュースリリース)。

光触媒を用いてCO2を燃料や有用な化学原料(CO,メタノール,酢酸等)に変換する研究が広く進められているが,光由来で光触媒(半導体)内部に生じた電子とホール(電荷分離)を効率よくそれぞれCO2および還元剤(H2O,H2,アルコール等)にまで導く効率が問題になっている。この効率が悪ければ,持続可能エネルギーである光エネルギーによって生じた光触媒内の電子とホールが再結合して,消えてしまう。

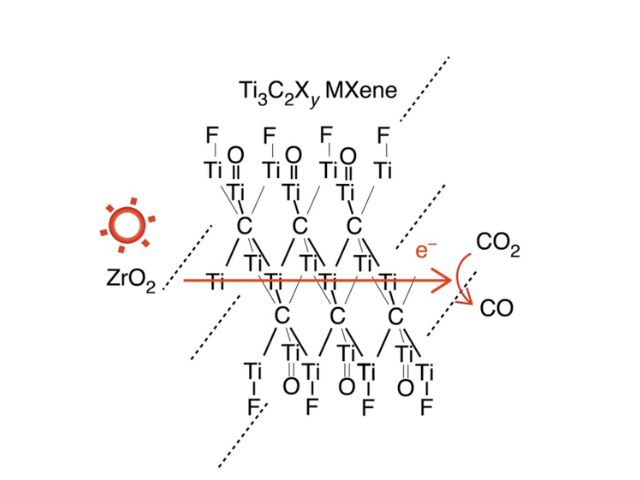

研究グループは,まず,合成したMXene Ti3C2Xyの構造を確かめた。すると,Ti層が3層,間に2層のC層がサンドイッチされた配位構造が示され,両側に主にFあるいはO原子が結合することで,超薄層を形成していることが分かった。この1単位の層が3層重なり,厚みが1.6nmの層を成していた。一方,超薄膜は数100nmに広がっていた。

半導体であるZrO2はこのMXene Ti3C2Xy層上に5〜10nmの大きさで粒子状に散りばめられていることが分かった。このMXene Ti3C2Xy–ZrO2複合体に紫外可視光を照射するとCO2からCOが定常的に得られた。さらに光反応経路を確かめるために,炭素の同位体である13Cを含む13CO2を反応させると,13COが得られた。

しかし,これはH2ガスを13CO2と一緒に光触媒に導入した場合で,H2Oガス(水蒸気)を13CO2と一緒に光触媒に導入した場合には,13Cが含まれる還元生成物はほとんど得られず,12CH4(メタン) ,H212CO(ホルムアルデヒド),12COが得られた。すなわち,MXene Ti3C2XyがH2Oと光により部分的に分解したことを示した。

研究グループは,この結果により,Ti3C2Xyを初めとする新規金属炭化/窒化超薄層化合物を用いることで,効率が問題になっている光触媒の電荷分離効果を高め,持続可能なCO2光燃料化の実現につながることが期待されるとしている。