筑波大学と高エネルギー加速器研究機構(KEK)は,免疫抑制剤シクロスポリンAをらせん誘起物質として用い,極めて高い光学活性をもつらせん磁気活性導電性高分子を合成した(ニュースリリース)。

近年,半導体分野においては,磁場を担うスピンを制御することで電子機器の制御を行なうなど,通信を担う技術としてスピントロニクスへの期待が高まっている。

しかしながら,研究の多くは無機磁性体を対象としており,導電性高分子を基盤とした有機エレクトロニクス分野においては,スピントロニクスの研究はほとんどなされていない。そこで免疫抑制剤として知られ,らせん構造をもつシクロスポリンAを用いて,導電性高分子の合成を試みた。

研究グループは,まず,少量のシクロスポリンAを,4-cyano-4′-pentylbiphenylに溶解し,シクロスポリンAの構造に基づくらせん構造をもつコレステリック液晶を作成した。

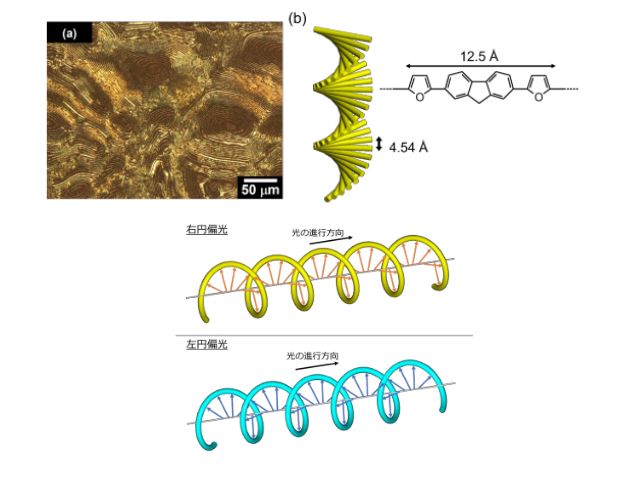

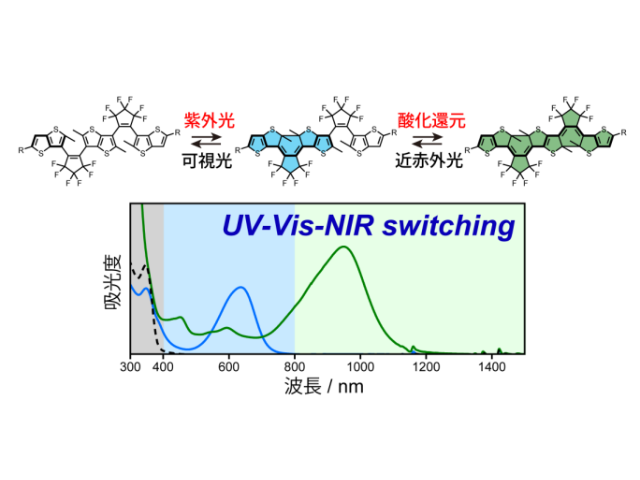

このコレステリック液晶を反応溶媒とし,モノマーに2,7-di(2-furyl)fluorene を用いて,導電性高分子フィルムを電気化学的に合成した。通常の有機溶媒を用いた合成法では,光学的に不活性で,分子鎖がランダムな方向に伸びた構造の導電性高分子となるが,この手法においては,巻き方向が一方向に偏ったらせん構造が形成され,光を特定の方向に回転させる光学活性を有する導電性高分子が得られる。

つまり,シクロスポリンAの光学活性が液晶によって増幅され,この形状が導電性高分子フィルムに転写される。さらに,シクロスポリンAは,非常に高いらせん誘起力をもつことも分かった。

また,この導電性高分子について,KEKフォトンファクトリーのシンクロトロン放射光を用いたX線回折により微細構造を調べたところ,反応溶媒に用いたらせん液晶と同じ構造であることが分かった。

このことから,この導電性高分子は,液晶ではないものの,液晶の分子配列を形成していることが明らかとなった。さらに,磁性体としての性質を調べるため,円偏光電子スピン共鳴の測定を行なった。ここで,一方向に磁場を印加しながら円偏光マイクロ波の照射方向を変えて照射したところ,マイクロ波の吸収に異方性を確認した。

導電性高分子でこのような磁場に対するマイクロ波の吸収の違いが得られたのは,初めての結果。さらに反射スペクトルを測定すると,タマムシのような角度依存型の構造色に由来するスペクトルが観測された。

研究グループは,スピントロニクス分野における導電性高分子の報告はこれまでなく,この成果は,ポリマースピントロニクスの第一歩となるものとしている。