東京大学の研究グループは,非対称な棒状分子が全て同一方向にならんだ極性単結晶薄膜を塗布形成できる新たな有機半導体を開発した(ニュースリリース)。

最近,層状有機半導体が開発され注目されている。これらは溶液塗布により分子層が積み重なった高均質な半導体単結晶薄膜の構築が可能であるため,高性能な薄膜トランジスタを得ることができる。

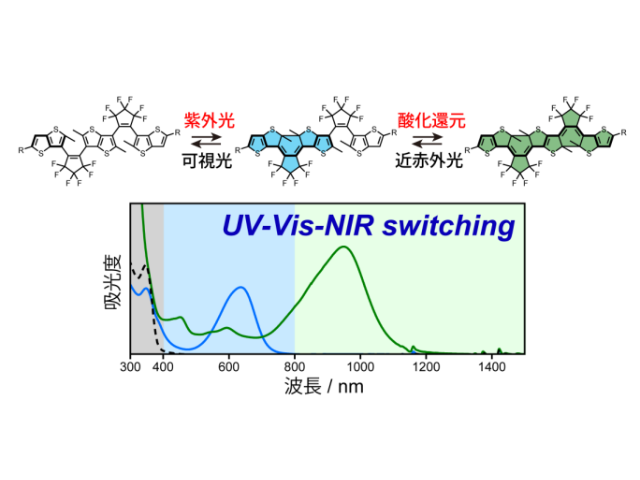

これに加え,オプトエレクトロニクス・ピエゾエレクトロニクスといった光や力を電気信号に変換するデバイスでは,反転対称性のない極性結晶を用いることで,はじめてデバイス機能が発現することが知られている。また最近では,非相反伝導現象やシフト電流など,量子力学的な作用にもとづく新たな機能も注目されている。

しかし一般に,非対称な分子はこれと反平行に向いた分子と対になった反極性の結晶が得られやすく,これまで合理的な分子設計により極性結晶を得る手法が無いことが問題となっていた。また極性結晶を運よく得られた場合でも,得られた結晶を加工し薄膜デバイス構造に組み込むことは,さらに困難だった。

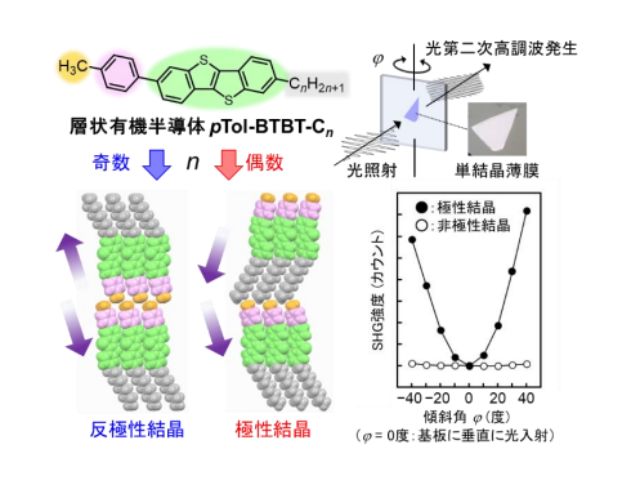

研究グループは今回,π電子骨格の末端どうしが近づく際に立体障害となるメチル基を骨格末端に導入し,2分子膜型の積層様式を抑制する仕掛けを施したpTol-BTBT-Cn分子を新たに開発した。

これにより得られた層状結晶構造を検討した結果,特にアルキル鎖の炭素数が偶数となる場合に,極性の単分子層が全て同じ向きに積み重なった極性結晶が得られた。

この材料について,ブレードコート法により常温・常圧下での塗布製膜による薄膜結晶化を検討したところ,基材上に厚さが10〜50nm,大きさが数mm角に及ぶ大面積の単結晶薄膜が形成できることが分かった。

さらに光第二次高調波発生(SHG)を用いて,単結晶薄膜の極性とその分極方向を調べた。単一の単結晶ドメインに,波長800nmのレーザー光を照射したところ,波長400nmの強いSHG光が観測され,その強度は基板の傾斜角(レーザー光の入射角)の増加とともに強くなることが分かった。これにより,層間方向に自発分極があることを確認できた。

これら単結晶薄膜を用いた電界効果トランジスタを作製した結果,極性結晶を与える分子配列構造は,トランジスタ性能を改善する上でも有効なことも確認された。

研究グループは,有機半導体の電子機能と光機能を融合したオプト/ピエゾエレクトロニクスに有用な新たなデバイス機能の開発を進めていくとしている。