名古屋大学の研究グループは,JAXA,NASA,ESAといった国内外の研究機関と共同開発しているX線分光撮像衛星XRISMによる最初の観測結果であるファーストライトを公開した(ニュースリリース)。

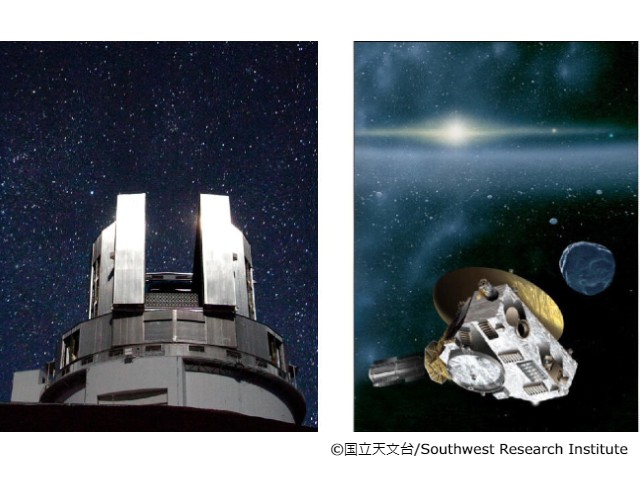

X線分光撮像衛星XRISMは,日本で7番目のX線天文台で,2023年9月7日に種子島宇宙センターからH-IIAロケットで打ち上げられた。衛星はその後,衛星システムと観測装置の立ち上げを進め,12月末より科学観測を開始した。

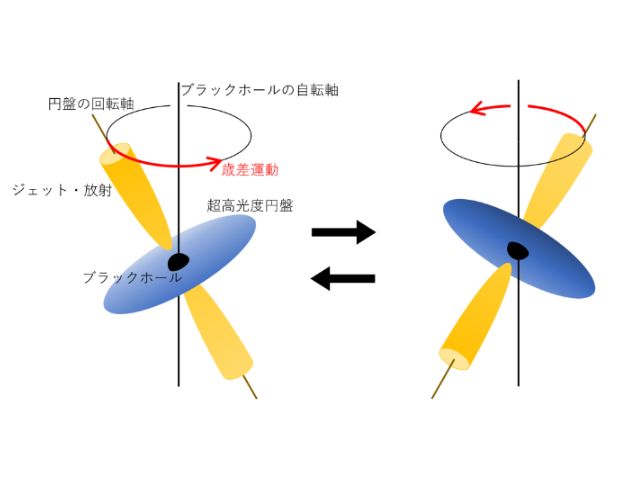

XRISMは,宇宙にある数百から数千万度の高温ガスを観測することで,ブラックホールからのジェットや,光速の99%以上の速さで運動する超高エネルギー粒子など,宇宙で起きている熱く激しい活動や天体を調べる。

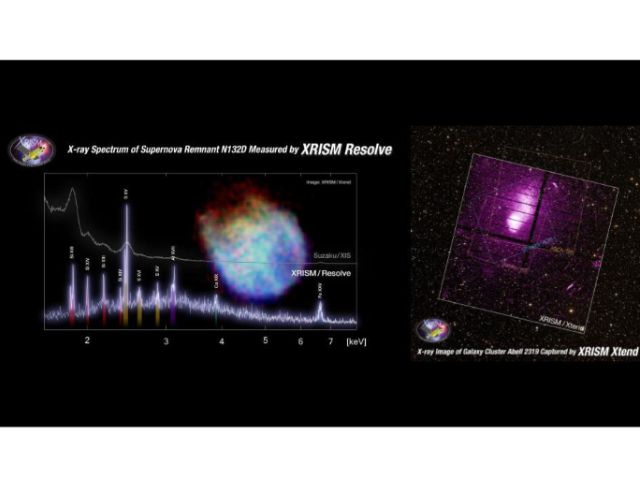

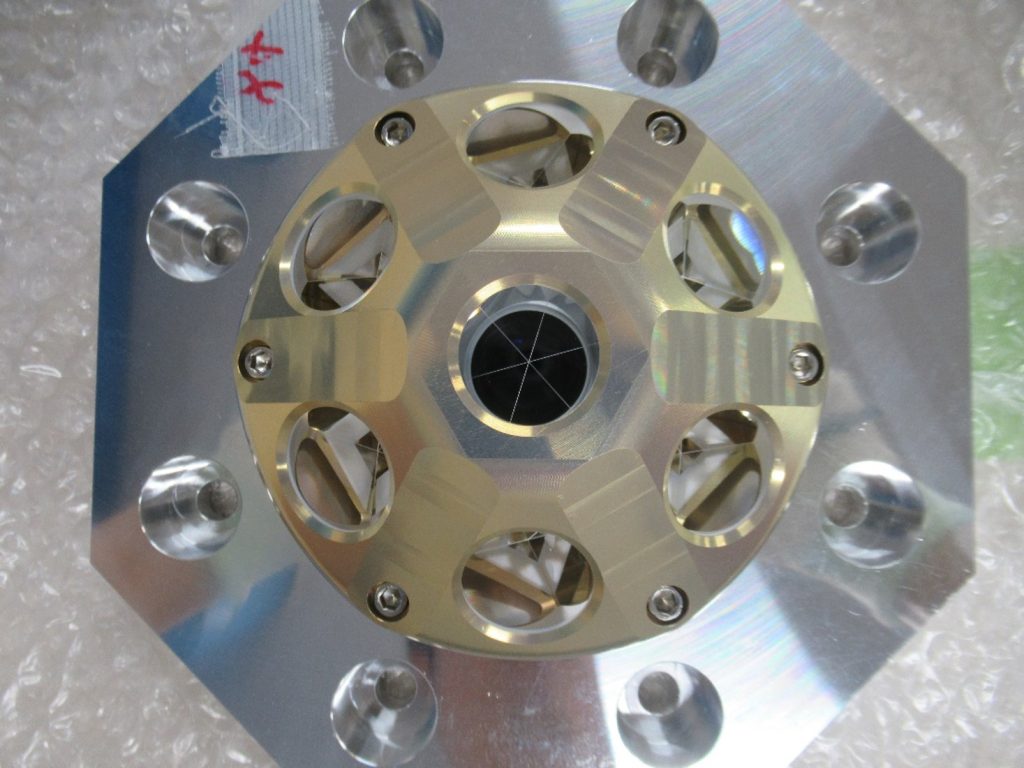

XRISMはX線のスペクトルを世界最高の精度で鮮明に測定できるセンサーResolveと,満月1個分に相当する範囲の領域を一度に観測できるカメラXtendを搭載している。

XRISMの一番の特長は,このスペクトルを見分ける能力。とくに銀河団や超新星残骸など,広がった天体の天体物理学的な分析に適している。例えば,高温ガスの動き,つまり「風」をこれまでより桁違いの精度で測定したり,重元素の量を精確に測定したりできる。

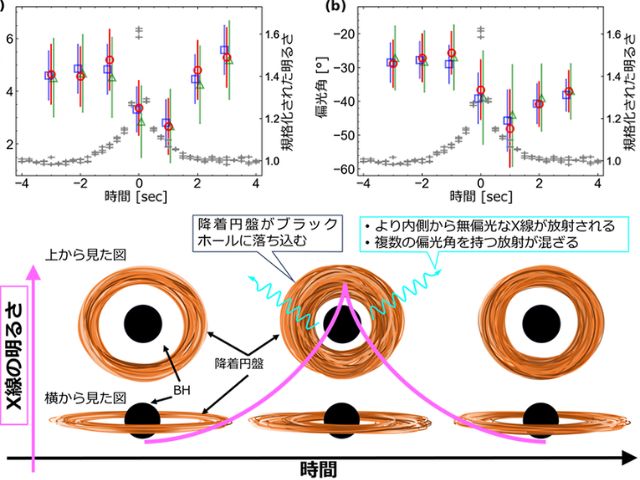

天の川銀河近傍にある大マゼラン星雲にある超新星残骸N132DをXRISMで観測した結果,Resolveのスペクトルには鉄,カルシウム,アルゴン,硫黄,そしてケイ素の蛍光輝線が明瞭に捉えられていた。超新星残骸の成分が細かく分類できることで,大きな星が最期に崩壊して爆発する時に,それぞれの物質がどのような速度で宇宙にばら撒かれているかの研究が進む。

銀河団は数千の銀河を内包する巨大な天体で,その重力ポテンシャルに捉えられた高温ガスがX線を放ち明るく輝く。可視光を使った銀河ドップラー観測から,この銀河団は視線方向に衝突している成分を持つとされ,高温ガスの激しい動きにより相対論的な電子が大量に加速されていることもこれまでに分かっている。

しかし,実際にどのように相互作用しているのかはX線観測でないと分からない。研究グループは,Xtendと同時に得られたResolveのX線スペクトルの解析結果に期待が高まるとしている。