静岡大学と島根大学は,シリコン・トランジスタの電気的制御により同トランジスタ上で電子と正孔を同時に存在させることに成功した(ニュースリリース)。

半導体上で電子と正孔が同時に存在する多体系(電子正孔共存系)では,その密度と温度に依存して励起子,プラズマ,液滴といったさまざまな相が形成され,基礎多体系物理の観点から注目を集めている。

特に極低温下における励起子は量子凝縮すると超流動へと転移することが理論的に証明されており,これをデバイスに応用する研究が様々な材料・構造を用いて盛んに進められている。しかしながら,集積回路を構成するシリコン・トランジスタでは電子と正孔を同時に存在させることが困難であったため,その研究はほとんど進展していなかった。

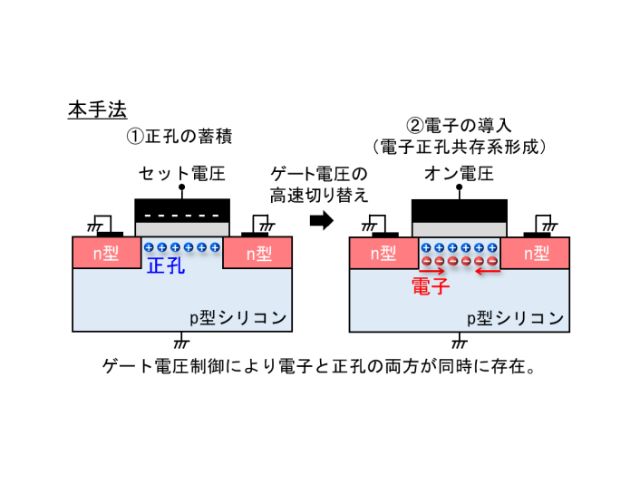

通常のゲート電圧操作では,どちらか一方の極性をもつキャリアしか流すことがでない。そこで研究グループは,シリコン・トランジスタのゲート電圧を高速に切り替える(スイッチングする)ことで電子と正孔をトランジスタ上で同時に存在させることに成功した。

具体的なゲート操作手順はまず,負電圧(セット電圧)を印加してシリコン酸化膜/シリコン界面に正孔を蓄積させる。次に,セット電圧から正方向の電圧(オン電圧)に高速で切り替える。

上記操作を低温下で行なうと,界面の正孔は熱エネルギーを奪われるために鈍い動きとなり,高速で変化するゲート電圧に追従できないため界面に留まる。その界面の正孔に引き付けられるようにソース/ドレイン端子から電子が誘導される。この結果,トランジスタ界面近傍で電子正孔共存系が形成される。

そこで生じる再結合の電流を解析したところ,その電子と正孔は約5nmの距離で極めて近接していることが明らかとなった。さらにその再結合過程を観察すると,ランダムで早い再結合を経て,ゆっくりとした再結合に切り替わることを見出した。

これは,量子凝縮で重要となる,電子と正孔が強く束縛した電子正孔対(励起子)が生成されているという「モデル」で説明でき,今後さらなる検討によりシリコン・トランジスタ上で励起子量子凝縮の発現が期待されるという。

研究グループは,今回,測定温度を8ケルビンとして電子正孔密度を固定して実験を行なったが,今後は測定温度と電子正孔密度をパラメータとしてより詳細に再結合電流を解析することで,シリコン・トランジスタ上で励起子の量子凝縮発現を目指すとしている。