東京大学,茨城大学,住友ゴム工業は,タイヤゴムに使用されるフィラーの一つであるカーボン微粒子と高分子の動く様子を,世界最高速度890ナノ秒(10億分の1秒)の時間分解能で計測することに成功した(ニュースリリース)。

東京大学,茨城大学,住友ゴム工業は,タイヤゴムに使用されるフィラーの一つであるカーボン微粒子と高分子の動く様子を,世界最高速度890ナノ秒(10億分の1秒)の時間分解能で計測することに成功した(ニュースリリース)。

タイヤゴムのような複合材料系では,異種成分間の界面付近における微粒子や高分子の動きを把握することが,タイヤの性能を評価する上で重要となる。

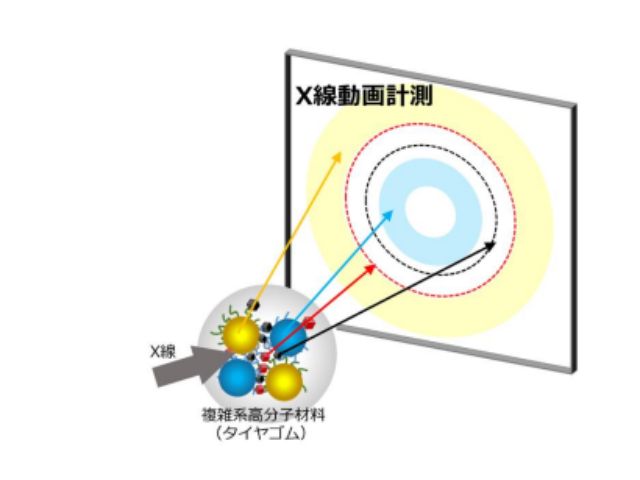

しかし従来の技術では,X線情報が平均化されてしまい,微粒子と高分子それぞれの運動特性を抽出した成分間での動きを厳密に比較することができない。そこで,タイヤゴムの個々の成分の動きについて,高精度で高速度かつ同時計測が可能な技術が求められていた。

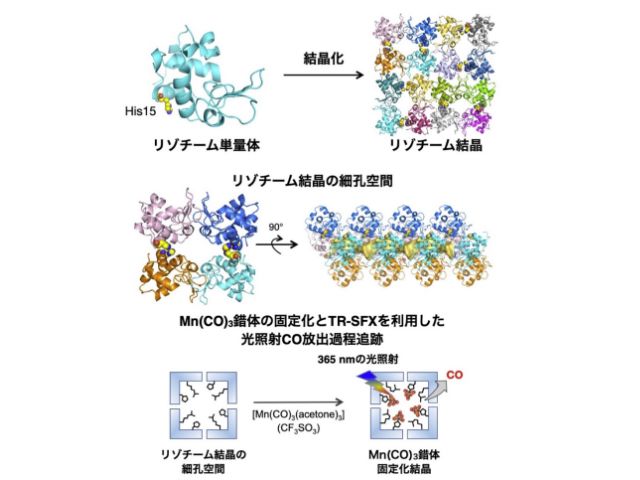

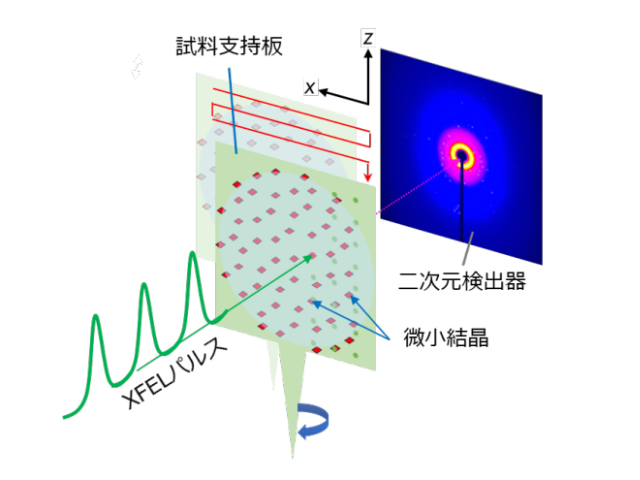

2018年,研究グループは,単色X線を利用した回折X線ブリンキング法(DXB)を世界で初めて提案し,生体分子をモデルとして1分子の内部運動を高精度に捉えることに成功した。DXB法は,生体分子だけでなく,無機・有機の材料が複合的に絡み合い,複雑な動きを示すタイヤゴム系の分子に対しても,原理的に有効。

研究グループは,タイヤゴムの主要成分であるタイヤゴム内部のカーボンブラック(直径50〜80nm)と高分子に着目し,DXB法を用いて,各成分が動く様子とこれらの相互作用の様子を観察した。

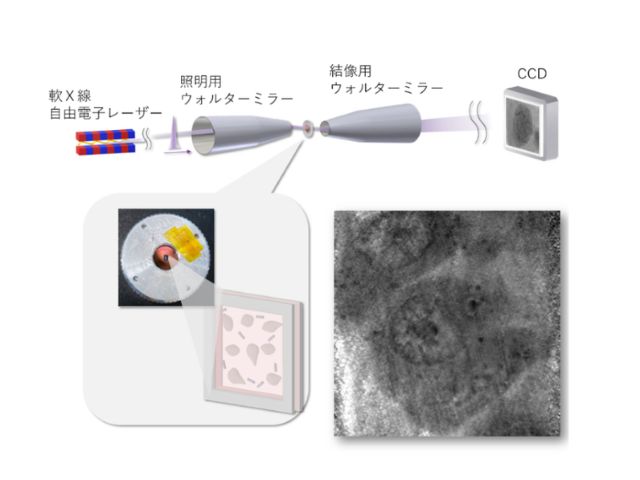

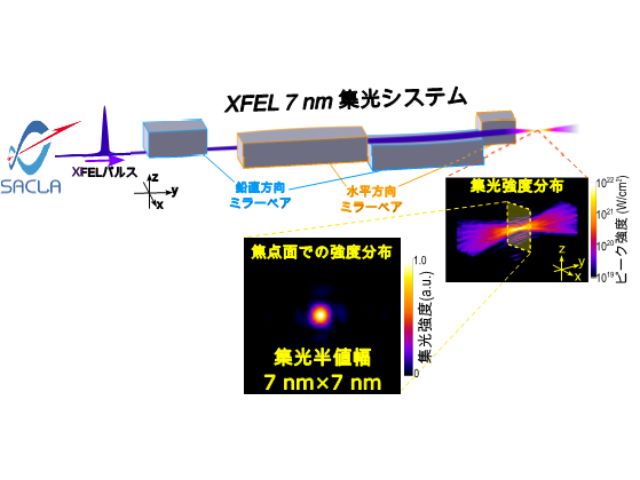

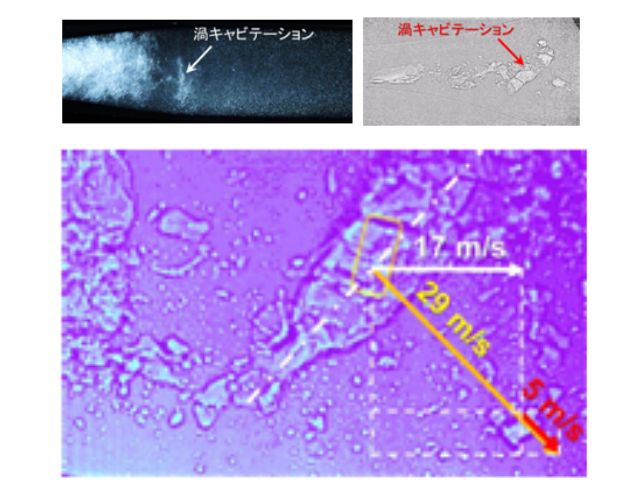

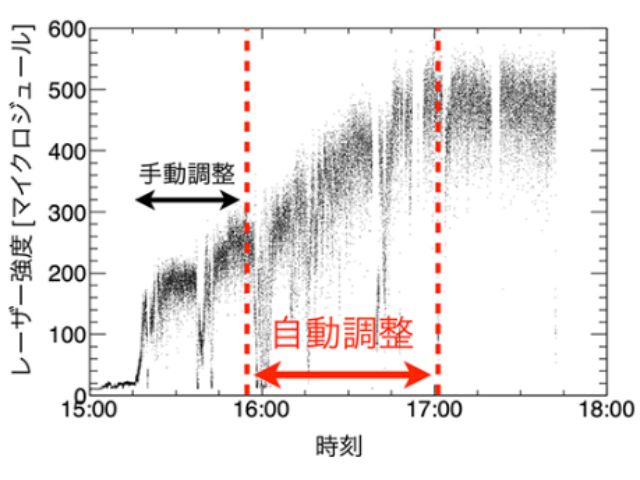

欧州X線自由電子レーザー(European XFE)を用い,ゴム配合状態の異なる2種類の試料を用いて,世界最高速度の890ナノ秒の時間分解能でX線回折の時分割測定を行なった。

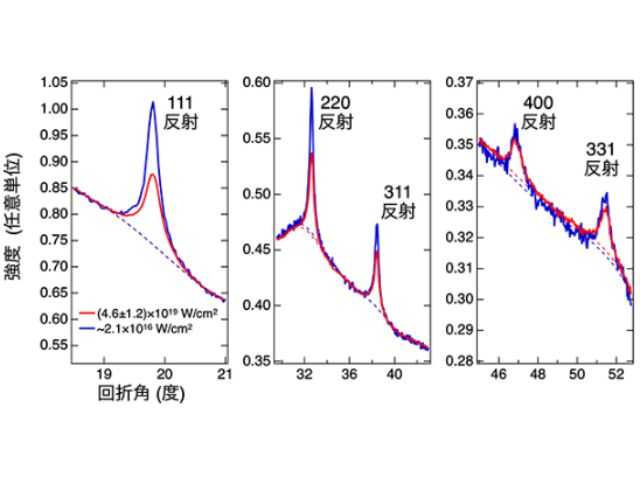

これらの回折像から,カーボンの回折リングと高分子からのX線ハローを確認することができた。次に,これら回折領域に対して自己相関解析(ACF)を実施し,微粒子および高分子構造の動きに関する減衰係数を抽出した。

その結果,世界で初めて,カーボンと高分子間の相互作用に関連したそれぞれの分子の動きの変化を同時に検出することに成功した。

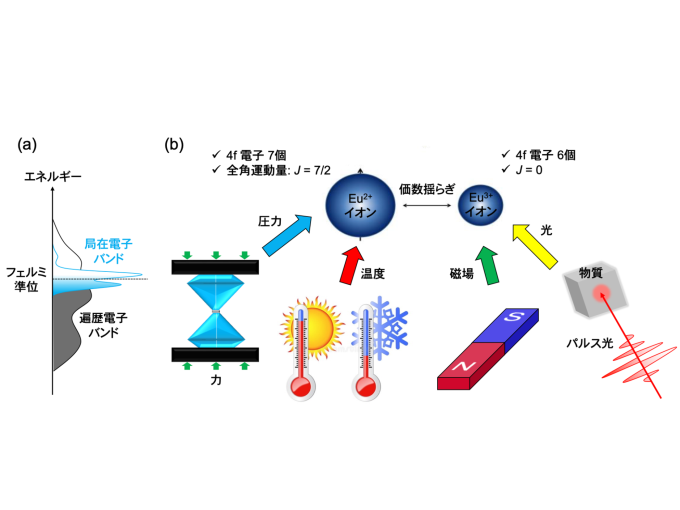

この複雑な構成要素から同時計測で得られた減衰係数は,カーボンと高分子で微粒子と高分子構造の動きが大きく異なり,これは各サンプルの分子界面の拘束環境や摩擦条件の違いが原因であることを示している。異種成分間の界面付近では,各成分の動きが異なることを実証した。

タイヤゴムの劣化プロセスの重要な現象の一つは,この計測された異種成分間の界面の変化であると考えられている。今回の高速DXB計測により,材料を構成する分子構造の特異的な運動性と,分子の周りの環境でその運動性が変化することが確認できた。

研究グループは,今後,これらのデータを基に,より合理的で高い耐久性のある材料設計の指針の提供が可能になるとしている。