東北大学,名古屋大学,ファインセラミックスセンター,高輝度光科学研究センターは,充放電過程における正極−電解質−負極層の化学状態変化を同一視野内で丸ごと可視化することに初めて成功した(ニュースリリース)。

東北大学,名古屋大学,ファインセラミックスセンター,高輝度光科学研究センターは,充放電過程における正極−電解質−負極層の化学状態変化を同一視野内で丸ごと可視化することに初めて成功した(ニュースリリース)。

次世代の二次電池として注目されている全個体電池は,電極/固体電解質界面における大きな界面抵抗や繰り返し使うことで生じる亀裂の発生などの課題が残っており,電池内の反応・劣化挙動の解明が必須となる。

これまで,電子顕微鏡を用いた局所的な高空間分解能観察が多数報告されているが,空間分解能を維持しつつも電池全体を一度に観察し,各要素の反応・劣化挙動を詳細かつ総合的に解析することは一度の計測実験では困難だった。

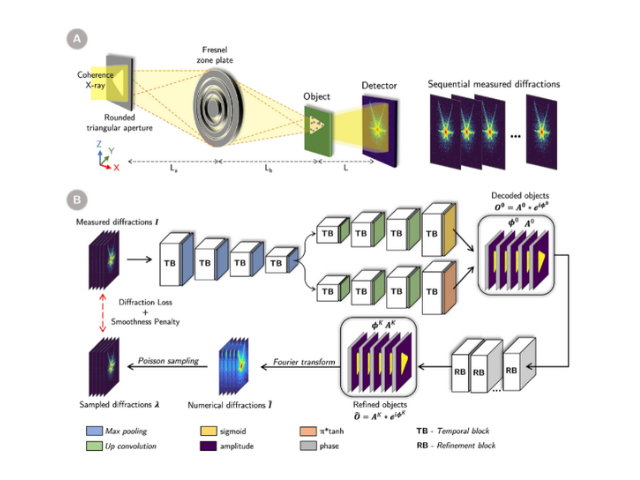

研究グループは,SPring-8の分光分析ビームラインBL37XUに設置されている,全視野結像型透過X線顕微鏡(TXM)システムを用いて,分光計測であるX線吸収微細構造(XAFS)法と連動させたTXM−XAFS測定を薄膜型全固体電池試料に適用した。

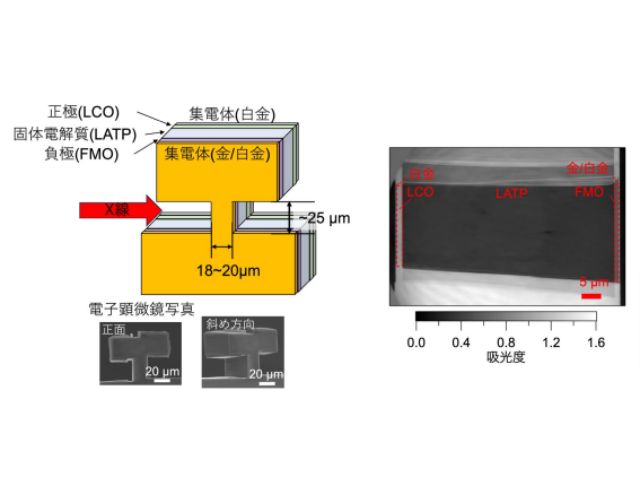

今回,試料の薄膜型全固体電池には,LATPという固体電解質のシート上に,コバルト酸リチウム(LCO)を正極層,三モリブデン酸二鉄(FMO)を負極層として積層させたものを用いた。

この研究では薄膜電池試料の断面から,正極・固体電解質・負極の積層構造を観察するが,薄膜電池そのままでは断面方向の光路長が長すぎるので,集光イオンビーム加工装置(FIB)を用いて,事前に薄膜電池の観察領域を電池の機能を損なわないよう18~20μm幅に切断加工した。

この試料を,SPring-8 BL37XUに持ち込み,試料をポテンショ・ガルバノスタットと接続した上で,充放電状態を段階的に可変しながら,TXM−XAFSのオペランド計測をCo K吸収端及びFe K吸収端で行なった。

TXM−XAFS計測では直径60μm程度の視野サイズを同時に~100nmの空間分解能で観察可能で,今回の場合,薄膜電池試料の厚さのスケールとマッチしており正極・負極の構造を同一視野で観察可能。

更に,試料吸収像の各ピクセルから,空間分解Co K端XAFS及びFe K端XAFSスペクトルを抽出することができ,充放電の状態(SOC)を変えながら,それぞれ充放電中での正極,負極の断面内での化学状態とその分布変化を観察することに成功した。

研究グループは,電子顕微鏡やX線タイコグラフィなどの高空間分解の顕微分光計測とTXM−XAFS法のような広域測定,電池全体の詳細かつ総合的な観察を通して,充放電に伴う化学状態の変化や劣化についての理解が進み,電池性能向上への貢献が期待できる成果だとしている。