早稲田大学,名古屋大学,中国内モンゴル民族大学,日本原子力研究開発機構は,半導体表面を原子レベルで平坦にする新技術として応用可能な,ステップアンバンチング現象を発見した(ニュースリリース)。

早稲田大学,名古屋大学,中国内モンゴル民族大学,日本原子力研究開発機構は,半導体表面を原子レベルで平坦にする新技術として応用可能な,ステップアンバンチング現象を発見した(ニュースリリース)。

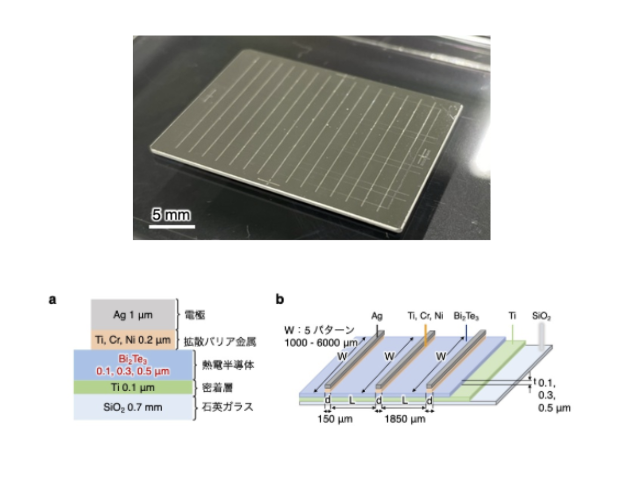

SiCウエハーの表面に凹凸が存在すると,デバイス特性に重大な悪影響を及ぼす。また,研究グループが開発してきたSiC熱分解法によって,ウエハースケールで単一方位のグラフェンを作製する技術でも,SiC表面の原子レベルの凹凸は,グラフェンの電子物性に深刻な影響を与える。

SiCウエハーを機械的に研磨するとランダムな研磨痕が残るため,化学機械研磨(CMP)や水素エッチングによる表面の平坦化が行なわれてきた。しかしCMPは表面近傍に加工によるダメージ層が残ると言われている。水素エッチングは,高温での処理によってステップバンチングと呼ばれる現象が起こり,ステップの高さが5-10nm程度以上となる。

研究は,SiC単結晶基板に対して,比較的シンプルなプロセスで,ステップ高さ1nm程度以下の原子レベルで平坦な表面を得ることを目指した。

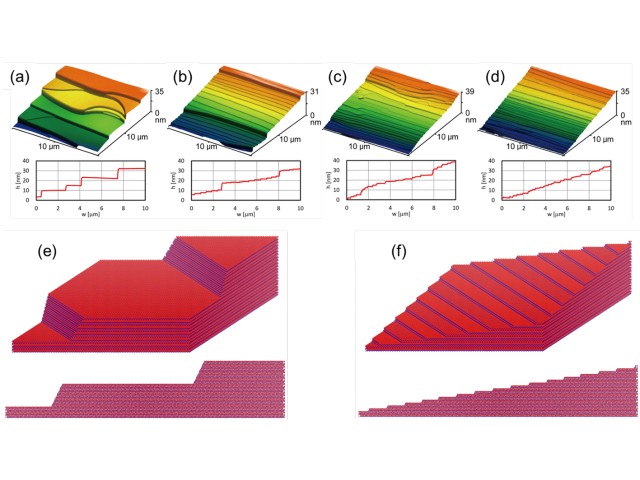

ステップバンチング現象は,高さ0.25nmのステップが集まって1~1.5nmのステップになるミニマムステップバンチング(MSB)と,MSB後のステップがさらに集まって数nm以上の高さになるラージステップバンチング(LSB)に分けられる。一般的には,MSBが生じた後にLSBが生じるので,これらは不可逆な現象だと考えられてきた。

それに対して,今回,LSBが生じて5~10nmの高さになった後,ある特定の条件下に置くと,1~1.5nmの低い高さに戻るという現象を発見,これを研究グループはステップアンバンチング現象と名付けた。

これは,SiC熱分解グラフェンの研究において偶然発見した現象。4%程度の水素を含むアルゴンガス(Ar/4%H2)雰囲気中でSiCを加熱すると,1600℃ではLSBが起こる。LSBが生じたSiCを1400℃で保持すると,5~10nmだったステップが,次第に1~1.5nmの低いステップの集合に分かれていく。

この一連の現象が,ステップアンバンチング。すなわち,Ar/4%H2雰囲気中で,はじめに高温で保持した後に低温で保持することで,LSBの後にMSBが生じることがわかった。なお,水素を含まないアルゴンガス雰囲気中で同じ実験を行なっても,ステップアンバンチング現象は起こらなかった。

これにより,1~1.5nm程度のステップのみからなる,原子レベルで平坦な表面を得ることを可能とした。研究グループは,半導体製造工程をシンプルにすることで,大幅なコスト・時間の削減が可能になるとしている。