基礎生物学研究所,生理学研究所,中国科学院は,ピコプランクトンの一種、オストレオコッカス(プラシノ藻)の光化学系I超複合体の立体構造を決定した(解像度は2.9Å)(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所,生理学研究所,中国科学院は,ピコプランクトンの一種、オストレオコッカス(プラシノ藻)の光化学系I超複合体の立体構造を決定した(解像度は2.9Å)(ニュースリリース)。

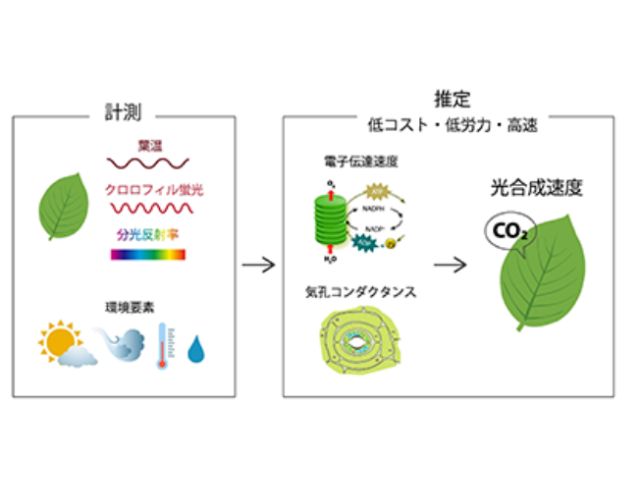

光合成生物は光合成により太陽光エネルギーを獲得するが,光を集めるにあたり,光合成生物は周囲の環境に合わせて“光のアンテナ”(集光アンテナ複合体:LHC)の大きさや性質を調節し効率良く光を集めていることがわかってきた。

エネルギー変換を行なう装置には光化学系I(PSI)と光化学系II(PSII)の二種類があり,それぞれが光のアンテナを備えている。周囲が暗い時には光のアンテナを大きく広げる必要があるが,逆に周囲が明るい時には小さくする必要がある。光の量が急に大きくなったとき,光の色が急に変わった時には瞬時にアンテナの性質を変える。

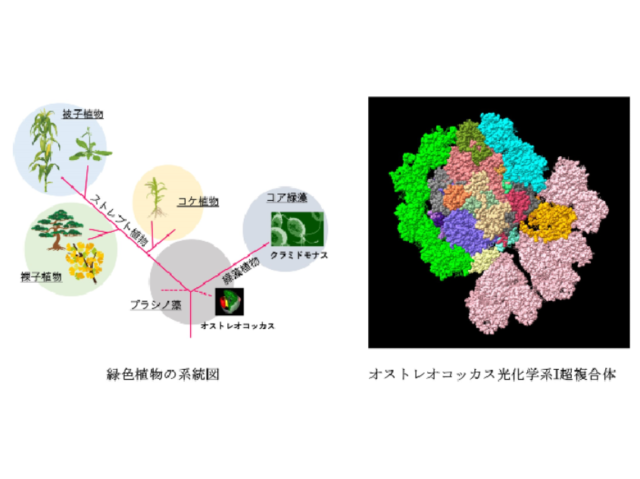

水の中に棲む「緑藻」と陸に上がる「ストレプト植物」について,「緑藻」の中でも後期に出現したコア緑藻や「ストレプト植物」の中でも後期に出現した陸上植物については光合成器官の情報が蓄積されつつある。

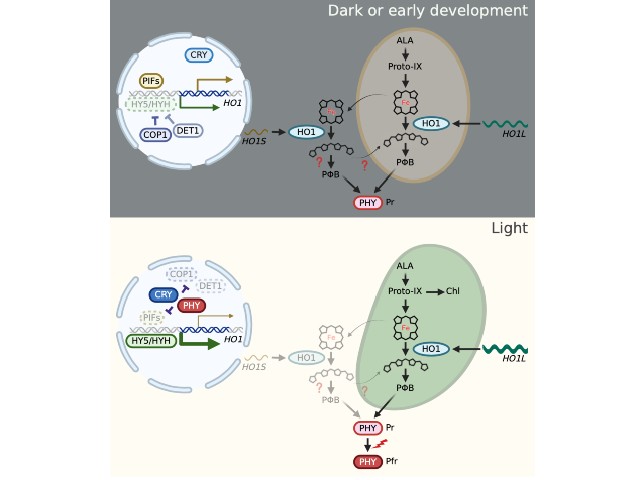

今回研究グループは,緑藻と陸上植物が分岐した進化初期に誕生した種(原始緑藻)のPSIについて,最小の真核単細胞藻類(ピコプランクトン)であるプラシノ藻オストレオコッカスを用いて調べた。プラシノ藻は水の中に棲む緑藻と,陸地に上がった「植物」の共通の祖先の名残をとどめる原始緑藻。

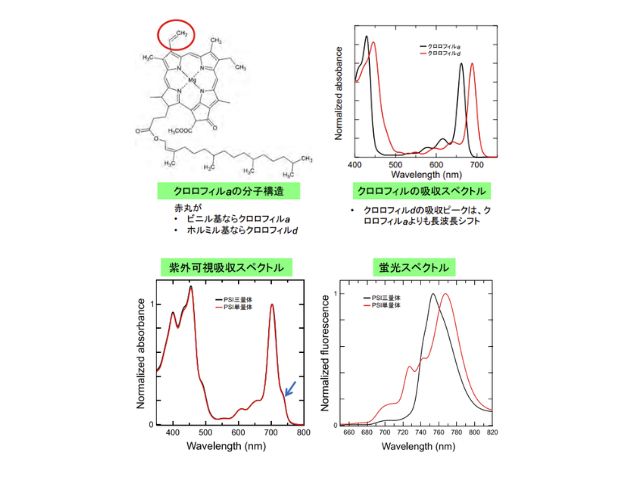

オストレオコッカス細胞を弱光環境と強光環境で培養したところ,PSIは弱光環境では“大きな”光アンテナを持ち,強光環境では“小さな”光アンテナを持つことがわかった。低解像度の構造解析の結果,“大きな”光アンテナを持つPSIはこれまで報告されたことのないユニークな構造であったため,クライオ電子顕微鏡によってさらに高解像度の構造決定を行なった。

その結果,その光化学系Iは緑藻型と陸上植物型の特徴を兼ね備えていた。さらに,光化学系IIのアンテナの一部も結合した「ステート遷移型」構造であることもわかった。

祖先型光化学系Iがこのようなユニークな構造であることは極めて興味深く,研究グループは,「生物進化に合わせて光化学系がどのような進化を遂げたのか」,逆に「光化学系の進化が生物進化にどう影響したのか」,について今後議論が深まると予想している。