京都大学,福井大学,東北大学は,サブテラヘルツ帯において,これまで困難であった金属磁性薄膜中の反強磁性磁化ダイナミクスを電気的に検出することに成功した(ニュースリリース)。

京都大学,福井大学,東北大学は,サブテラヘルツ帯において,これまで困難であった金属磁性薄膜中の反強磁性磁化ダイナミクスを電気的に検出することに成功した(ニュースリリース)。

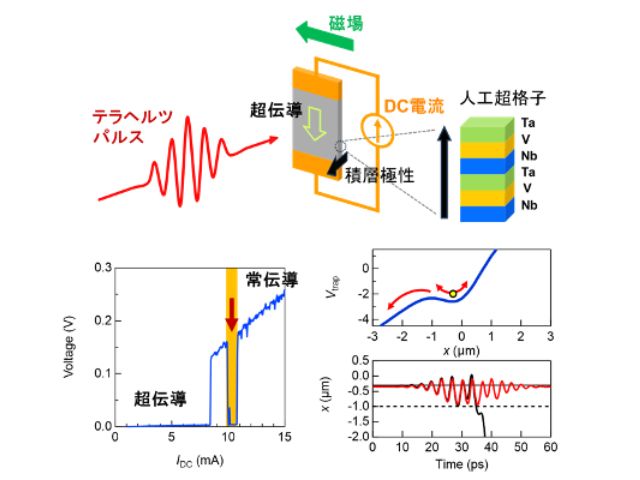

反強磁性体やフェリ磁性体は,テラヘルツ波に応答する磁性体として注目されている。ヘルツ材料に磁性体を利用すると,磁性体に内在するスピン自由度とテラヘルツ波との相互作用を利用することで,テラヘルツ波を自在に制御できる“テラヘルツ“スピンデバイス応用への展開が期待できる。

磁性体の表面・界面で起こる遍歴スピンを利用して磁気共鳴や磁化ダイナミクスを制御することができる。その制御効率は磁性体の膜厚に反比例し,薄膜において制御効率は大きくなる。すなわち, “テラヘルツ“スピンデバイス応用には薄膜材料が望ましい。

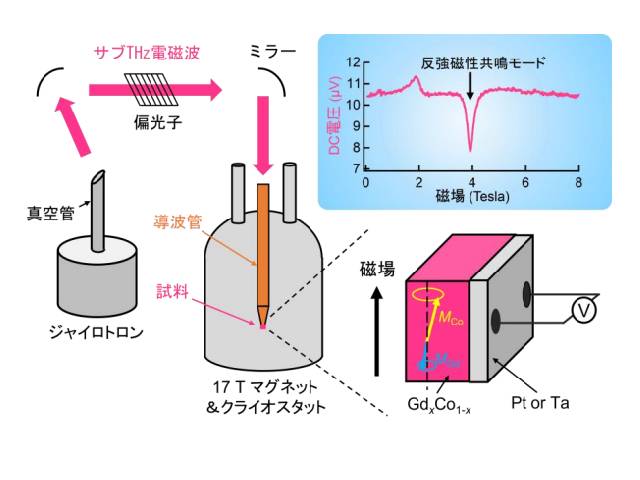

反強磁性体やフェリ磁性体のテラヘルツ応答性について,薄膜を対象とした評価はほとんど行なわれていなかった。そこで研究では磁性体/非磁性体多層膜において,ナノ薄膜の評価を行なった。

研究で用いる測定原理では,検出可能な電圧(>100nV)信号を得るためには数十mW以上の強度のテラヘルツ連続波が必要であることが計算上分かっていた。一般にテラヘルツ帯における高出力光源は限られている。研究では,テラヘルツ帯で高出力発振が可能なジャイロトロンを用いた。

測定試料は,フェリ磁性体であるGdCo合金と非磁性金属の多層薄膜(GdxCo1-x20nm/Ta3nmあるいはGdxCo1-x20nm/ Pt3nm)を用いた。ジャイロトロンから放射される周波数154GHz,強度500mWの電磁波を薄膜試料に照射した。

測定で得られた共鳴磁場や共鳴線幅の温度依存性を詳しく解析することで,GdCo合金薄膜の共鳴モードの掌性に依存

して発生するDC電圧に違いがあることや,共鳴線幅がGdCo合金の角運動量補償温度の周辺で大きくなることが分かった。

この成果は,これまで困難とされていた薄膜磁性体のテラヘルツ評価技術の先駆けとなるもの。研究ではジャイロトロンを用いたが,その発振周波数を適切に選ぶことでサブテラヘルツ~テラヘルツ帯においてこの測定手法が利用可能。

テラヘルツで動作する反強磁性体スピンデバイスは,情報通信処理分野や超高速エレクトロニクスにおける次世代デバイスとして期待されている。反強磁性体やフェリ磁性体はそのテラヘルツ帯の磁気応答性が注目されているが,薄膜のテラヘルツ特性についてはまだほとんど知られていない。研究グループはこの測定手法を利用して,これら未知の領域を実験的に探索することが可能になるとしている。