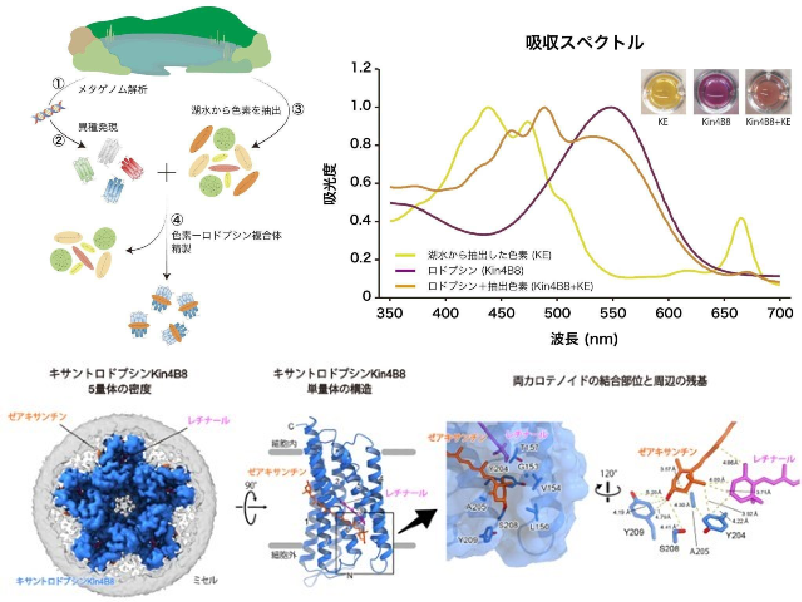

名古屋工業大学とイスラエル,スペイン,ドイツの研究グループは,光エネルギーを化学エネルギーに変換するタンパク質(キサントロドプシン,プロテオロドプシン)が,カロテノイド色素の一種であるキサントフィル(ゼアキサンチンやルテイン)を集光アンテナとして利用することを発見した(ニュースリリース)。

名古屋工業大学とイスラエル,スペイン,ドイツの研究グループは,光エネルギーを化学エネルギーに変換するタンパク質(キサントロドプシン,プロテオロドプシン)が,カロテノイド色素の一種であるキサントフィル(ゼアキサンチンやルテイン)を集光アンテナとして利用することを発見した(ニュースリリース)。

地球上に存在するほぼ全ての生物は,太陽光由来のエネルギーを使うことで生命活動を行なっている。しかしながら,太陽光を生物が利用可能な化学エネルギーに変換できる生物は限られている。

代表例は,クロロフィル色素を利用し光合成を行う生物(植物や一部の微生物)だが,海洋や河川では光合成生物だけでなく,レチナール色素と結合した光受容タンパク質(微生物型ロドプシン)を用いて太陽光を化学エネルギーに変換する微生物も数多く存在することが知られている。つまり,水圏環境ではこれら2種類の光受容機構が生態系に光エネルギーを取り込む窓口になっている。

そのため,生態系に流れ込む光エネルギー量を把握する上で,ロドプシンの光受容効率の理解は非常に重要だと考えられている。しかしながら,微生物型ロドプシンの光受容はレチナール色素のみが担うのか,それともレチナール色素にエネルギー伝達可能な集光アンテナを持つのかといった,基本的な特徴すらよく分かっていなかった。

今回研究グループは,淡水湖および海洋に生息する微生物が,レチナール色素に加えてカロテノイド色素の一種であるキサントフィル(ゼアキサンチンやルテイン)も結合するロドプシンを持つことを発見した。

さらに,これらの色素は受容した光エネルギーをレチナール色素に移動させる集光アンテナとして働くこと,集光アンテナを持つロドプシンが水圏微生物に幅広く分布することを明らかにした。これらの発見により,水圏生態系においてロドプシンは集光アンテナを駆使し,従来の試算を上回る量の光エネルギーを受容することが示唆された。

生態系を理解する上で,光エネルギーを受け取る生物の光受容効率を把握し,生態系に流れ込む光エネルギー量を正確に算出することは避けては通れない課題。研究グループはこの研究成果について,全球レベルでの水圏生態系の理解の深化につながるものとしている。