岡山大学,理化学研究所,東北大学,神戸大学,東京都立大学は,クライオ電子顕微鏡で,シアノバクテリアのアナベナ由来PSI-IsiA超複合体の立体構造を解析した(ニュースリリース)。

岡山大学,理化学研究所,東北大学,神戸大学,東京都立大学は,クライオ電子顕微鏡で,シアノバクテリアのアナベナ由来PSI-IsiA超複合体の立体構造を解析した(ニュースリリース)。

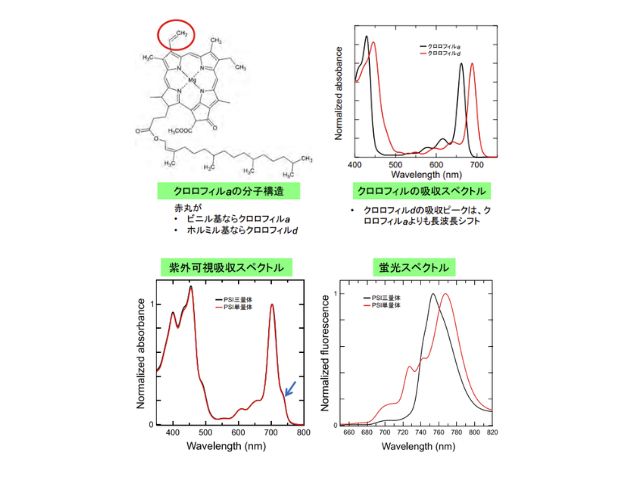

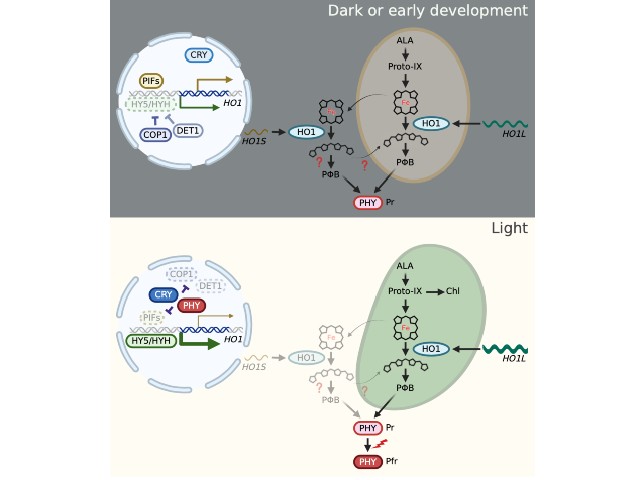

シアノバクテリアは原核生物であり,真核光合成生物の起源とされる。シアノバクテリアは鉄欠乏環境下にさらされると特殊な膜貫通型の集光性色素タンパク質IsiAを発現する。陸上植物や藻類は主として膜貫通型の集光性色素タンパク質を保有するため,多くの光合成生物にとって膜貫通型集光性色素タンパク質は保存されている形質といえる。

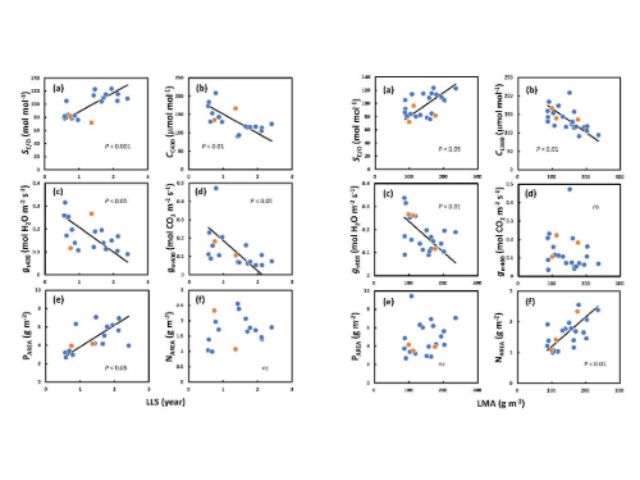

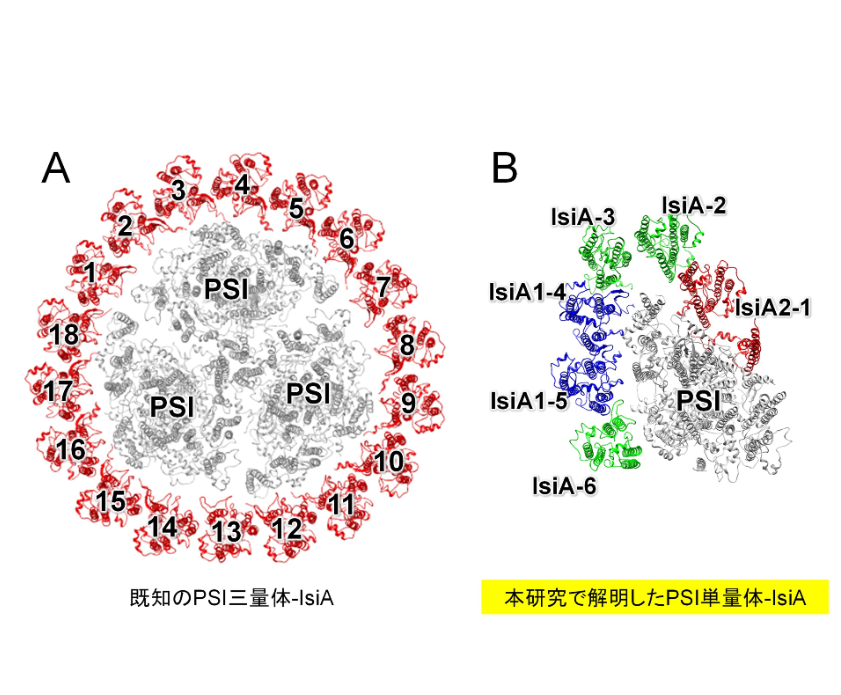

IsiAは光化学系I(PSI)に結合してPSI-IsiA超複合体を形成する。シアノバクテリアは,IsiA遺伝子を1つ持ち,PSI三量体に対して,18個のIsiAが結合してリングを形成する。そこで研究グループは,IsiA遺伝子を複数持つシアノバクテリアのPSI-IsiA超複合体の実態を解明を目指した。

研究グループは,IsiA遺伝子を4つ持つアナベナと呼ばれるシアノバクテリアからPSI-IsiA超複合体を精製し,クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子構造解析により,2.64Åの分解能で立体構造を解明した。

アナベナPSI-IsiAは,通常のシアノバクテリアと異なり,PSI単量体に対して6個のIsiAが結合していた。そのうち,IsiA1が2個,IsiA2が1個発現していた。残りの3個のIsiAは今回は明らかにならなかった。

報告されているPSI-IsiA構造と比べると,アナベナPSI-IsiAは,PSIの会合状態だけでなく,IsiAの結合様式も異なった。既知のPSI-IsiAでは,PSIは三量体を構成するが,アナベナPSI-IsiAではPSIが単量体で存在していた。これは,IsiA2-1というサブユニットが結合することで,PSIの多量体化を阻害しているため。

他のシアノバクテリアでは,PsaLというサブユニットが三量体化に重要な役割を持っているが,アナベナではPsaLは存在せず,その相同配列はIsiA2-1のC末端に存在していた。従って,IsiA2-1のN末端は通常のIsiAを,C末端はPsaLの役割を持っており,これが単量体化の原因であると推測された。

IsiA遺伝子を多数持つシアノバクテリアでは,各IsiAが独立した機能を持ち,PSIの会合状態を制御しているのかもしれないという。この成果は,IsiA遺伝子を複数持つシアノバクテリアにおけるPSI-IsiA超複合体の構造基盤を示すもので,光捕集機構の分子進化を紐解くうえで重要な契機だとする。

研究グループは,こうした知見を人工光合成研究に取り入れることで,高効率光エネルギー伝達システムの構築が進展するとしている。