名古屋大学と中部大学は,モデル植物のシロイヌナズナの葉における,炭水化物である糖のミミック投与と,網羅的な遺伝子発現変動解析,安定同位体15Nラベル硝酸取り込み実験によって,細胞膜プロトンポンプの活性化の仕組みと,植物の二大要素である炭素と窒素の協調的な利用の仕組みを明らかにした(ニュースリリース)。

名古屋大学と中部大学は,モデル植物のシロイヌナズナの葉における,炭水化物である糖のミミック投与と,網羅的な遺伝子発現変動解析,安定同位体15Nラベル硝酸取り込み実験によって,細胞膜プロトンポンプの活性化の仕組みと,植物の二大要素である炭素と窒素の協調的な利用の仕組みを明らかにした(ニュースリリース)。

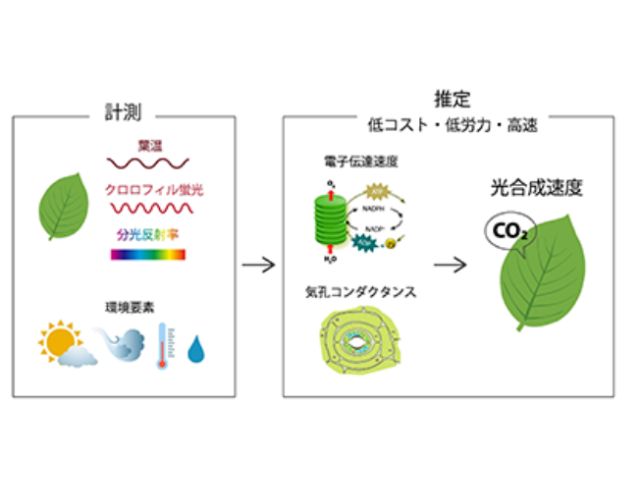

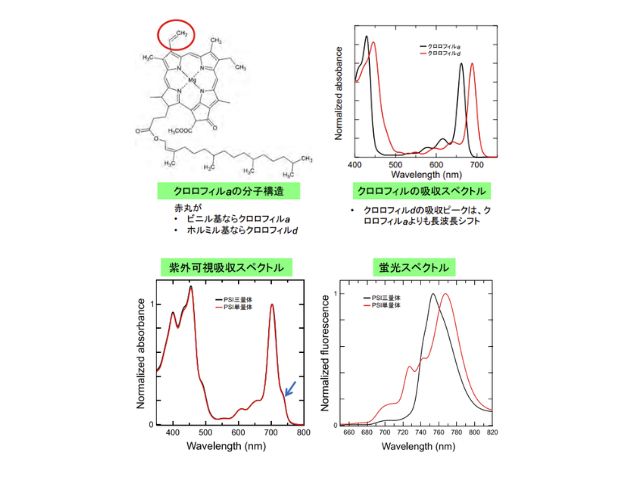

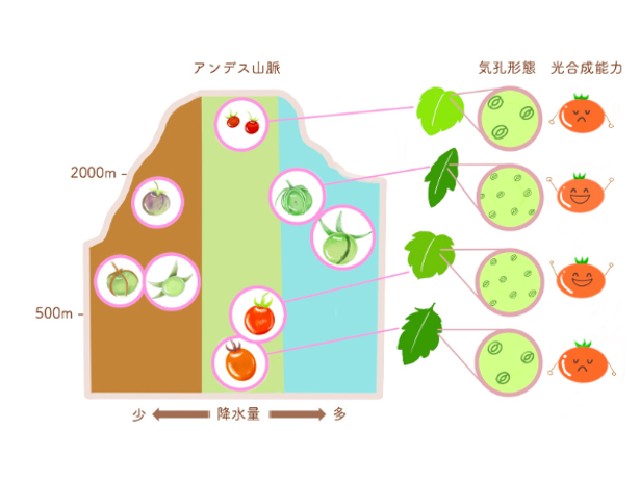

植物は,光合成によって二酸化炭素を糖などの炭水化物に変換する。光合成によって産生された炭水化物は,我々のエネルギー源であるだけでなく,植物自身にとってもエネルギー源となる。

これまでに,光合成は,細胞の内と外を隔てる細胞膜に存在する細胞膜プロトンポンプを活性化することが知られていた。細胞膜プロトンポンプは,ATPを加水分解することによって,細胞と細胞外の細胞膜の膜ポテンシャルとプロトンの濃度勾配を形成している。

これら細胞膜内外のプロトンの濃度勾配は,他の栄養輸送体の輸送エネルギーとなっているため,細胞膜プロトンポンプは栄養輸送体のエンジンとして働いている。このように,細胞内外の物質交換のエンジンである細胞膜プロトンポンプの活性化は,植物にとって,非常に重要であると推測されるものの,「光合成がどのように細胞膜プロトンポンプを活性化させるのか」や,「細胞膜プロトンポンプ活性化の役割」は大きな謎だった。

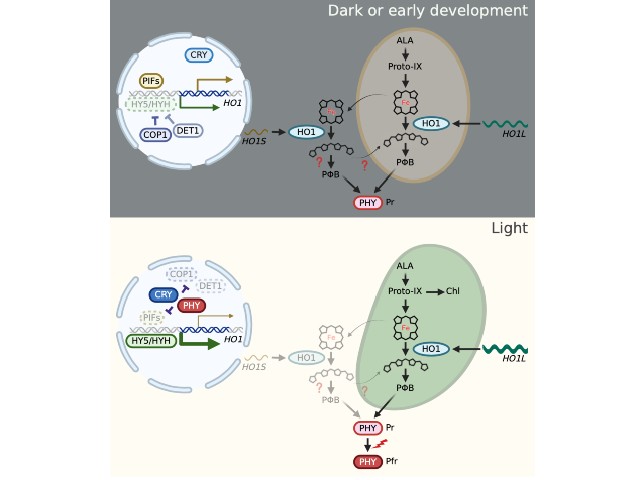

今回の研究の結果,①光合成で作られるエネルギー産生関連の炭素代謝物によって,細胞膜プロトンポンプのスイッチがオンになることが分かった。

②細胞膜プロトンポンプのスイッチをオンにするためのタンパク質ファミリーの中から新奇分子SAUR30を同定し,遺伝子発現量の変化を伴う応答と,より早い応答の2 つの時間的に異なる制御機構が存在することが明らかになった。

③スイッチがオンになった細胞膜プロトンポンプは,細胞への硝酸(無機窒素化合物)取り込みを促進することを見出した。

この研究により,炭素と窒素のバランスを保つ仕組みの理解が深まったことは,植物の光合成向上に向けた大きな進展であるとする。加えて,細胞膜プロトンポンプの活性化は,他の栄養素の取り込みを促進する可能性が高いと考えられるという。

研究グループは,この研究によって,細胞膜プロトンポンプの活性制御を担う因子が明らかとなったことから,今後は,葉で細胞膜プロトンポンプの活性を自在に制御することで、様々な生理的な影響を検証できるものと期待している。