東京大学の研究グループは,塗れるp型有機半導体とn型無機半導体(酸化物半導体)とをダメージ無く集積化することで,超高速動作する有機無機ハイブリッド相補型発振回路を開発した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,塗れるp型有機半導体とn型無機半導体(酸化物半導体)とをダメージ無く集積化することで,超高速動作する有機無機ハイブリッド相補型発振回路を開発した(ニュースリリース)。

“塗れる”半導体の代表として,パイ電子系分子の集合体である有機半導体が盛んに研究されてきたが,高速動作と集積化のためp型有機半導体の高性能化が進む一方で,同等技術で組み合わせ可能かつ同等の性能を示すn型有機半導体の欠如が弊害となっている。

塗れる半導体として,酸化インジウムなどの無機半導体(酸化物半導体)も長く研究されてきた。一般に,酸化物半導体はn型半導体として機能し10cm2V-1s-1前後の移動度を示すため,最先端のp型有機半導体と相補的と考えられる。

しかし塗れる酸化物半導体は,形成後も環境因子によりその特性が大きく変化し得るため,塗れる有機半導体と酸化物半導体により構成される有機無機ハイブリッド相補型集積回路の開発は十分にされてこなかった。

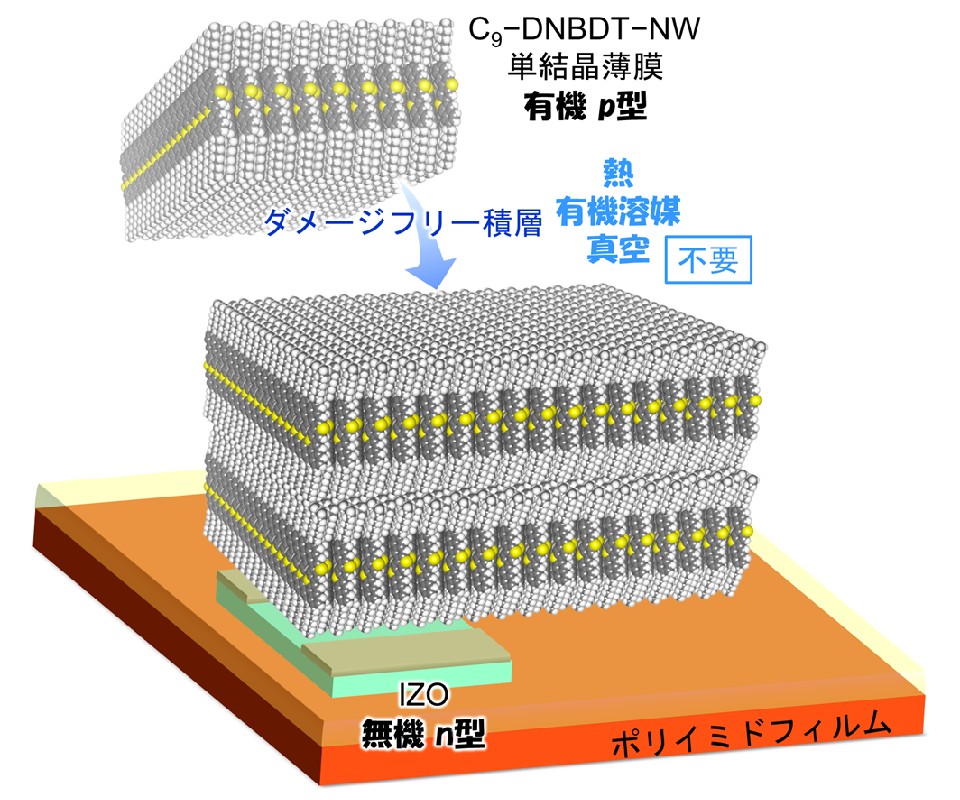

今回研究グループは,塗れる有機半導体を環境因子によるダメージ無く酸化物半導体と集積することで,超高速動作が可能な有機無機ハイブリッド相補型発振回路を開発した。

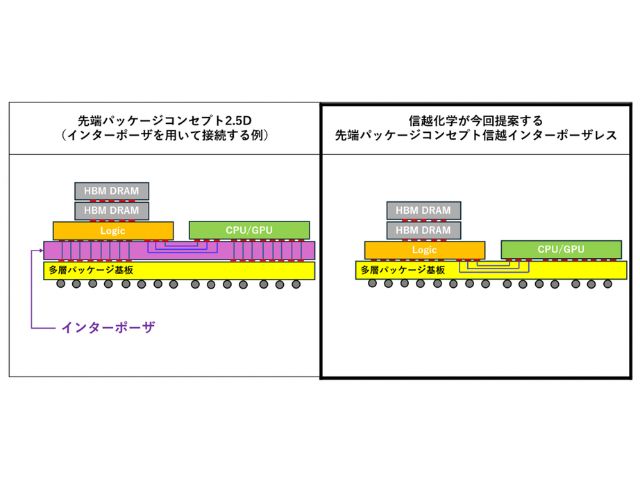

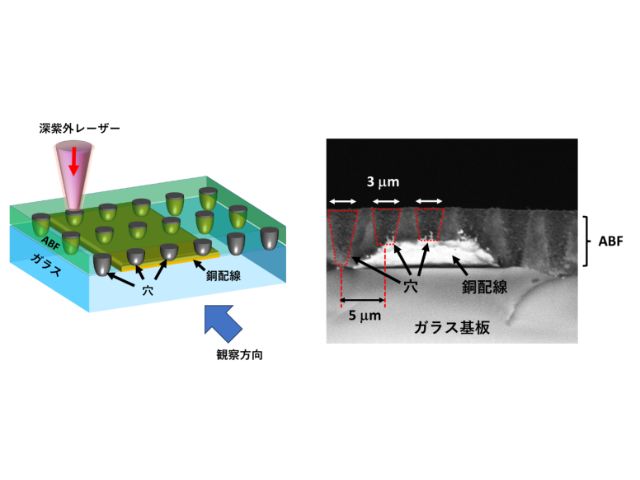

集積回路の作製に際し,はじめに酸化物半導体の形成とTFTのパターニングを行なった。酸化物半導体には酸化インジウム-酸化亜鉛(IZO)を採用し,前駆体溶液を塗った後,大気下での焼結およびフォトリソグラフィーによりn型TFTとした。

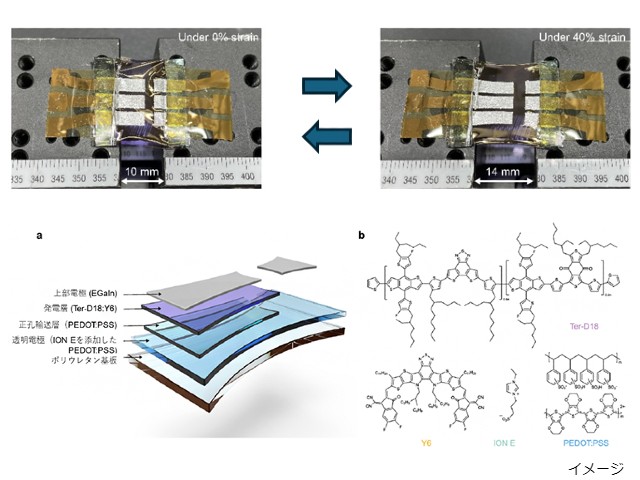

続いて,IZOの封止層兼有機半導体の下地層となる絶縁層を形成した後,C9−DNBDT−NWを積層した。ここで,C9−DNBDT−NWはいったん超親水性処理ガラス上に塗り単結晶薄膜とし,水を駆動力とした温和な転写手法を利用することで,IZO TFTの特性に影響を与えることなく積層することができる。

同様にフォトリソグラフィーを用いてC9−DNBDT−NW TFTを形成することで,目的の有機無機ハイブリッド相補型発振回路を作製した。

相補型回路の例として,研究では発振回路の一つであるリングオシレータを作製した。フォトリソグラフィーによりミクロンオーダーの解像度でTFTパターニングを行なうことで,5段相補型リングオシレータは,大気下において77kHzの周波数で動作することに成功した。

駆動電圧を考慮すると,このC9−DNBDT−NW/IZO相補型回路は,塗れる半導体による最高クラスの高速動作を示すことが明らかとなった。さらに,この素子はフレキシブルなプラスチック基板上に作製することができる。

研究グループは今後,各半導体の成膜やTFTのパターニング等の技術改善により,高解像度化や高集積化を図ることで,さらなる高速化や実用性が見込まれるとしている。