筑波大学の研究グループは,これまでの光学システムの仕組みを大幅に簡易化し,時間分解STM測定を容易に行なうことが可能な装置を開発するとともに,画像データ取得に必須な装置の長時間安定性の大幅な向上に成功した(ニュースリリース)。

筑波大学の研究グループは,これまでの光学システムの仕組みを大幅に簡易化し,時間分解STM測定を容易に行なうことが可能な装置を開発するとともに,画像データ取得に必須な装置の長時間安定性の大幅な向上に成功した(ニュースリリース)。

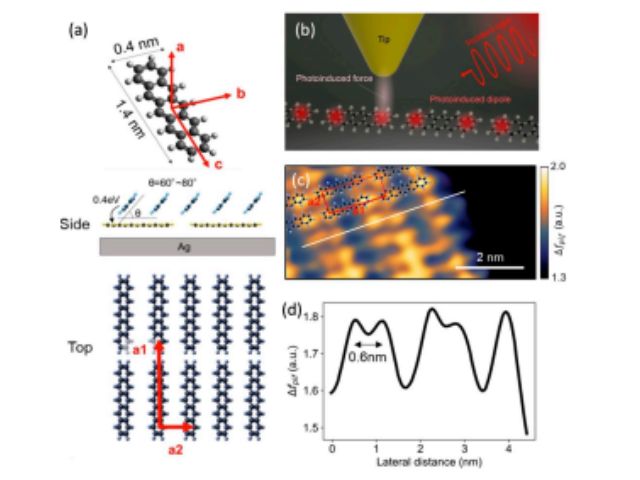

半導体デバイスの特性を十分に理解し評価するためには,ナノスケールのデバイス構造において,ピコ秒の時間領域における電子の動き(ダイナミクス)を観察する計測技術が必要となる。

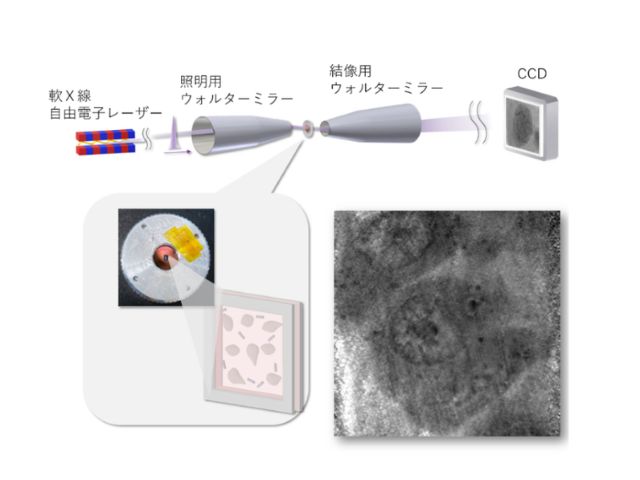

研究グループは,その有望な方法の一つとして原子1個1個を観察できる走査トンネル顕微鏡(STM)に超高速レーザー技術を組み合わせた時間分解STM装置を開発してきたが,高度な技術要素に対する深い理解と高い専門性が必要で,利用拡大を進める上での課題となっていた。

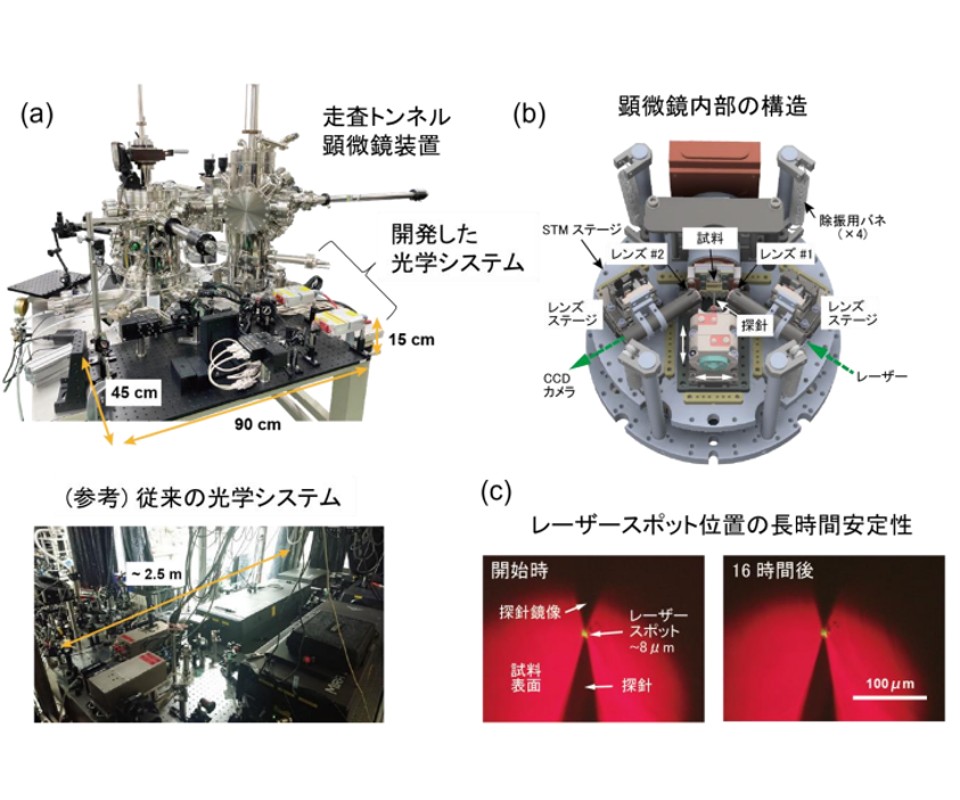

光学システムの小型化・簡易化は,外部からの電気信号でレーザーパルスの出力を制御できるレーザーの仕組みを取り入れた。今回,レーザーパルス幅が45ピコ秒の外部制御型レーザーを採用し,時間分解能80ピコ秒を達成した。

さらに,試料に照射するレーザーパルス制御系は,パルス発生器と高速スイッチを組み合わせることで,簡易に光パルスのタイミングを制御することが可能となった。以上の工夫により,時間分解STM装置が従来から格段にコンパクトになり,操作性が大幅に改善された。

また,時間分解STM測定を長時間安定に行なうためには,レーザーを照射する位置の揺れをマイクロメートル以下まで安定化することが重要になる。これを実現するためには,光学システムやSTM装置を全て環境の振動から切り離し,レーザーを集光するレンズと探針-試料接点との相対位置関係を変化させないことが重要となる。

研究では,光学系のコンパクト化により光学システムをSTM除振台上に設置することが可能となった。併せて,超高真空中の顕微鏡内にレンズを設置することで,試料表面上のレーザー照射位置が長時間経過しても変化しない安定な状況を実現した。

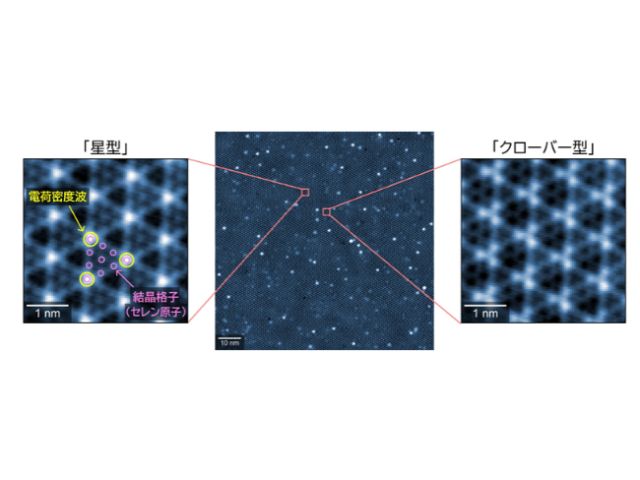

この装置を用いて,半導体試料(ガリウム砒素 GaAs)表面を観察し,励起された電子が170ピコ秒で元の状態に戻る様子を捉え,ピコ秒領域の時間分解能を実証した。また,試料表面に存在するステップエッジ(原子レベルの段差構造の端)やナノスケールの欠陥構造の周辺では電子のダイナミクスが1nmの空間スケールで変化し,他と異なる特性を持つ様子も画像化した。

研究グループは,これら光学系の工夫によって二次元画像の取得も容易になり,ナノ構造におけるダイナミクス観察へのより強力なツールを実現したとしている。