東北大学,日本大学,エビデント(オリンパスの子会社),復建技術コンサルタント,東北大発ベンチャーXMATは,蛍光X線分析法と拡張現実技術の組み合わせによる,新奇なコンクリート塩分濃度測定技術の開発に成功し,その技術が国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されたと発表した(ニュースリリース)。

東北大学,日本大学,エビデント(オリンパスの子会社),復建技術コンサルタント,東北大発ベンチャーXMATは,蛍光X線分析法と拡張現実技術の組み合わせによる,新奇なコンクリート塩分濃度測定技術の開発に成功し,その技術が国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されたと発表した(ニュースリリース)。

コンクリートの塩害は主要な劣化要因の1つと考えられる。凍結防止剤や潮風の影響等により,塩分がコンクリートに浸透することで鉄筋腐食等の劣化が進行するため,早期対策が求められている。

従来のコンクリート塩分濃度調査技術は,チョーキングにより塩分濃度測定予定場所を指定し,ドリル削孔によりサンプル粉末を取得し,化学分析により塩分濃度を測定していた。このチョーキング・ドリル削孔・化学分析の主な作業は多大な労力・時間(約一ヶ月)を要することが課題だった。

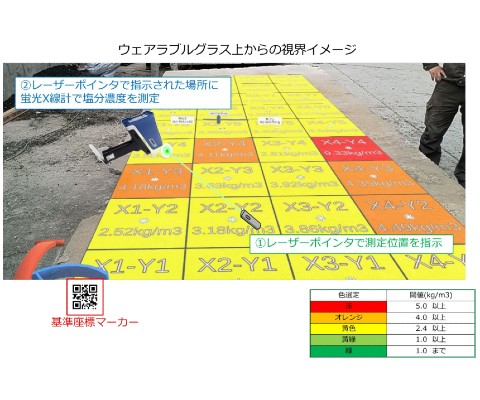

今回開発した技術は,コンクリート塩分濃度測定前の段階で,あらかじめ測定対象のコンクリート表面に座標割付をすることで,基準位置座標マーカーをコンクリート表面に貼り付けるだけでウェアラブルグラス上からの位置座標投影が可能となり,従来のチョーキング作業が不要になる。

そして投影された位置座標を元にハンドヘルド型蛍光X線分析計により塩分濃度を計測する。この操作では1点あたりの計測時間は約30秒であり,またその場で計測データを電子データで取り扱えることから作業工程が大幅に短縮可能となるという。

計測データは,塩分濃度可視化システム(XMAT「InfraScope」)にアップロードすることで、ウェアラブルグラス上に塩分濃度計測データが同期され,塩分濃度計測値がヒートマップとして出力され,一目で塩分濃度の高いエリアを特定することが可能となる。

この技術の実用化により,コンクリート塩分濃度調査の人的負担・時間・コストの何れにおいても負担を大きく軽減させることが可能だとする。開発グループは,コンクリートの塩分濃度調査の効率化により,コンクリートの主要な劣化要因としての塩害を未然に防ぐことに繋がり,インフラ長寿命化への貢献が期待できるとしている。