東京大学の研究グループは,コロイド溶液の流動を計算可能な独自のシミュレーションを用いて,電場下で正負に帯電したコロイドが泳動する際,溶液の流動が果たす役割を明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,コロイド溶液の流動を計算可能な独自のシミュレーションを用いて,電場下で正負に帯電したコロイドが泳動する際,溶液の流動が果たす役割を明らかにした(ニュースリリース)。

コロイド溶液は,コロイドや溶液の状態を容易に調整可能なため,基礎学理の観点だけでなく,実用面からも注目されている。また,コロイドのサイズは,光の波長(数百nm)と同程度になりうるため,光を反射させたり閉じ込めたりする,フォトニックデバイスへの応用も期待されている。

このようなデバイス作成にあたっては,正と負に帯電したコロイドを混合し,会合させることで結晶を作ることが重要。しかし,さまざまに帯電したコロイドの運動・構造化をシミュレーションで予測する際,電場下でコロイドが泳動し,溶液がどのように流れるのかを計算するには多大な計算コストが必要になる。

そのため従来は,主に計算コストを下げるために,コロイドの運動のみに着目し,溶液の流動は考慮されてこなかった。しかしながら近年,コロイドの構造形成には溶液の流動が重要な役割を果たすことが明らかになってきている。

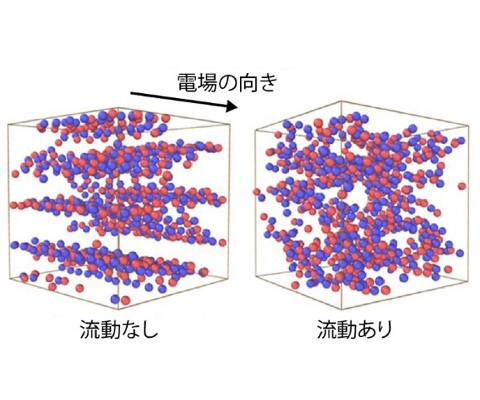

研究グループはこの問題に対処すべく,正負それぞれに帯電したコロイドが分散した溶液の電場応答をシミュレーションした。FPD法と呼ばれる独自のシミュレーション手法により,溶媒の流動を伴うコロイドの泳動を計算し,流動を考慮しない従来のシミュレーションとの比較を行なった。

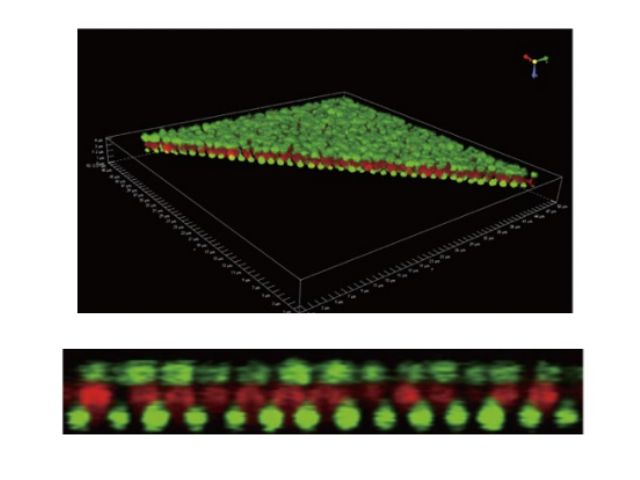

その結果,流動を考慮しない従来のシミュレーションでは,コロイドは,複数の帯に分かれた構造を形成するのに対し,溶液の流動を取り入れたシミュレーションでは,コロイドが3次元ネットワーク状につながったゲル構造ができることを発見した。

電場がかかっている時,正負のコロイドは逆方向に運動しようとすうるが,その際,コロイド間に溶媒が流れ込むことでその運動が劇的に遅くなることが,ゲル構造を形成する要因であることを明らかにした。これは従来認識されていなかった効果であり,この流れを「逆スクイーズ流れ」と命名した。

今回のように,電場下でのコロイドの安定な構造が,流動の有無によって変化してしまうという結果は,他に類を見ない新しい結果。溶液の流動を利用してコロイドの安定な構造を制御することは,たとえば,光を反射させたり閉じ込めたりするフォトニックデバイスの機能の制御が期待されるなど,幅広い展開が期待されるとしている。