国立環境研究所(NIES),北海道大学,岐阜大学,宇宙航空研究開発機構らは,落葉広葉樹林の二酸化炭素(CO2)吸収機能について指標となる太陽光誘起クロロフィル蛍光(SIF)の鉛直分布を世界で初めてリモートセンシング観測することによって明らかにした(ニュースリリース)。

国立環境研究所(NIES),北海道大学,岐阜大学,宇宙航空研究開発機構らは,落葉広葉樹林の二酸化炭素(CO2)吸収機能について指標となる太陽光誘起クロロフィル蛍光(SIF)の鉛直分布を世界で初めてリモートセンシング観測することによって明らかにした(ニュースリリース)。

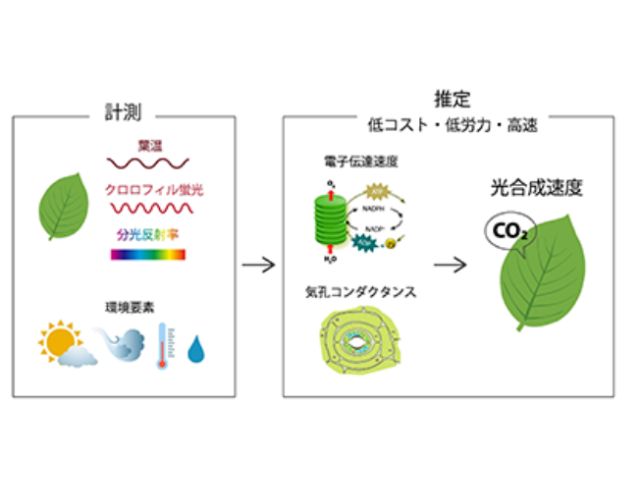

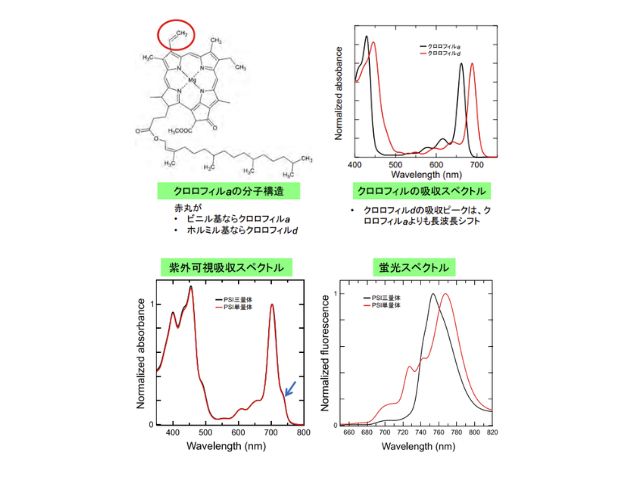

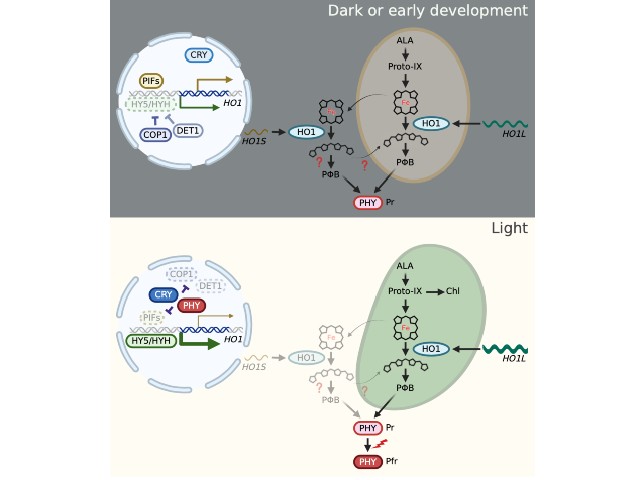

クロロフィル蛍光(植物の細胞内に含まれるクロロフィル色素(葉緑素)が光合成における光エネルギー受容・伝達において,反応に利用できない余剰エネルギーの一部を蛍光として放出したもの)のリモートセンシングは,植物の光合成活性や植物生理学的情報を得るために用いられてきた。

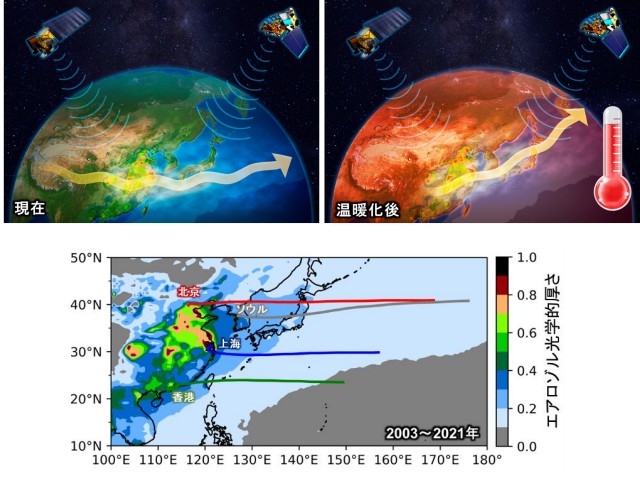

なかでも太陽光誘起クロロフィル蛍光(SIF)は遠隔測定が可能であるため衛星やタワーから観測されてきたが,このようにして得られた林冠上端のデータは植物群落全体のうち一部を捉えているにすぎない。

SIFから生態系全体によるCO2吸収を高い精度で推定するため放射伝達モデルによって群落内部のプロセスが詳細に調べられているが,直接的に群落内部におけるSIFの時間的・空間的分布を捉えることはこれまで試みられていなかった。

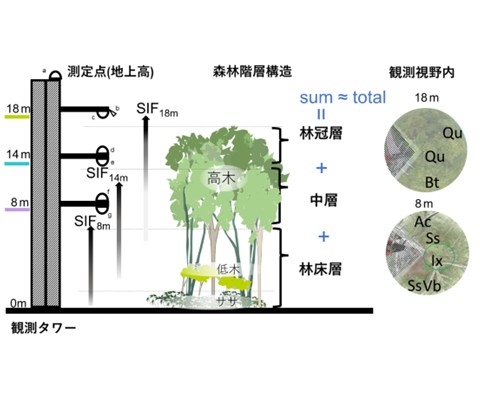

研究グループは,落葉広葉樹林内の観測タワーの18m,14m,8mの高さからSIF鉛直分布を測定するシステムを世界で初めて構築し,これを用いて森林階層構造のなかのSIF放出と光合成の季節変化を明らかにすることを目的とした。

観測ではSIFは8月の日中の晴れた太陽光のもとで高い放射輝度(~1.5mW m-2 nm-1 sr-1:10分値)を示した。月平均値SIFの鉛直成分のうち上層の林冠層(18m)は高木の展葉とともに6月に上昇した。林床層(8m)の比率は4月,5月,11月に高く(約50%),同時に連続撮影された生物季節カメラ(PEN)との比較から主に常緑性ササ群落からの蛍光を検出したことが示された。

生態系の炭素吸収にあたる鉛直方向のCO2濃度差分と8m高における林床SIFとの比較結果から,SIFが高いほどCO2濃度が相対的に低下したため林床植生の光合成の寄与を捉えていると考えられた。また理論的な群落の蛍光全量として蛍光の群落内部離避率(escape ratio)を用いた推定方法と今回求めた鉛直3層の和が非常によく相関しており,森林の立体的な構造による群落内蛍光への影響を理解するのに有効であることを示した。

研究グループは,今後同様の観測システムを用いて条件が異なる他の生態系においても研究を行なうことで,SIFの動態についてさらに詳しいメカニズムがわかるとしている。