東京大学,九州大学,大同大学は,常温・常圧の温和な反応条件下で,可視光をエネルギー源とした,窒素ガスからアンモニアを合成する世界初の反応の開発に成功した(ニュースリリース)。

東京大学,九州大学,大同大学は,常温・常圧の温和な反応条件下で,可視光をエネルギー源とした,窒素ガスからアンモニアを合成する世界初の反応の開発に成功した(ニュースリリース)。

アンモニアは,生命にとって必須の元素の一つである窒素源として不可欠なほか,近年はカーボンニュートラルな燃料およびエネルギーキャリアとして有望視されている。

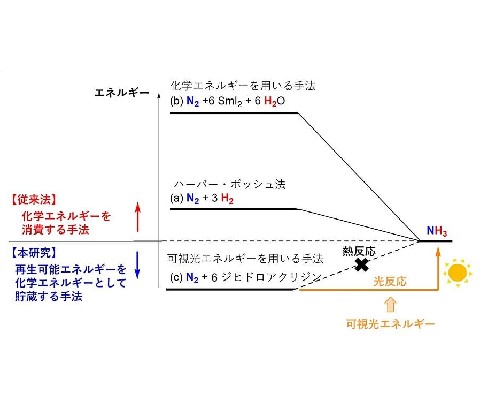

現在,アンモニアはハーバー・ボッシュ法により工業的に合成されている。この手法は,鉄系触媒を用いて高温・高圧(400–600°C,100–200気圧)の条件で窒素ガスと水素ガスからアンモニアを合成する手法であり,大量のエネルギーを必要とする環境負荷の高いプロセスとなっている。

さらに原料となる水素ガスは二酸化炭素の排出を伴いながら化石燃料から製造されているため,化石燃料由来の化学エネルギーがアンモニア合成に用いられている。従って,アンモニアのカーボンニュートラルな燃料およびエネルギーキャリアとしての利用には,化石燃料に依存しない,再生可能エネルギーを利用したアンモニア合成法が必要となる。

2019年に東京大学の研究グループは,ピンサー配位子を持つモリブデン錯体を用いて,ヨウ化サマリウムを一電子還元剤として利用した常温常圧の温和な反応条件下で,窒素ガスと水からのアンモニア合成法の開発に成功した。この反応系では,水を水素(H)源として利用可能だが,反応を進行させるためにはヨウ化サマリウムが持つ化学エネルギーが必要だった。

今回研究グループは,この反応の進行に必要な化学エネルギーの代わりに,光触媒を用いて可視光エネルギーを利用できれば,化学エネルギーに依らないアンモニア合成ができると考えて詳細な検討を行なった。

その結果,ジヒドロアクリジンを水素供与体,イリジウム錯体を光触媒として用いた場合に,窒素ガスからアンモニアが触媒的に生成することを見出した。

窒素ガスとジヒドロアクリジンからアンモニアが生成する反応は,原料の持つ化学エネルギーの方が低く熱力学的に不利なため,外部からエネルギーを与えない通常の熱反応では進行しない。

しかし,光触媒が可視光エネルギーを吸収し,そのエネルギーを用いて水素供与体であるジヒドロアクリジンを活性化することで,モリブデン触媒上でアンモニア生成反応が進行する。

すなわち,今回のアンモニア合成反応では,再生可能エネルギーである可視光エネルギーを化学エネルギーの形でアンモニア中に蓄えることができる。

研究グループはこの成果について,再生可能エネルギーを用いて二酸化炭素を排出しない方法でアンモニアを合成するグリーンアンモニア合成反応の開発につながるものとしている。