東京農工大学と加トロント大学は,高効率な光合成(C4光合成)進化のモデル植物であるキク科Flaveria属植物を網羅する分子系統樹を作成した(ニュースリリース)。

東京農工大学と加トロント大学は,高効率な光合成(C4光合成)進化のモデル植物であるキク科Flaveria属植物を網羅する分子系統樹を作成した(ニュースリリース)。

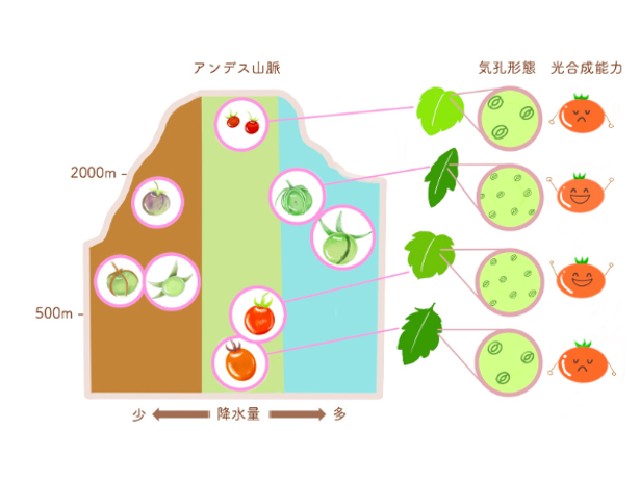

トウモロコシやサトウキビなどのC4植物は,葉肉細胞と維管束鞘細胞が協働する独自の光合成システム(C4光合成)を有しており,葉肉細胞のみで光合成を行なう(C3光合成)イネ,コムギ,ダイズなどのC3植物と比較して高い光合成効率を発揮する。そのため,C3植物である作物にC4光合成を導入することによって,生産性の大幅な向上が期待されている。

地球上に現存するすべてのC4植物はC3植物から進化したと言われており,しかも多様な植物系統において60回以上独立に進化(いわゆる収斂進化)したことが知られている。この進化メカニズムの詳細を解明することが,イネなどの作物に対する人為的C4化に貢献すると考えられている。

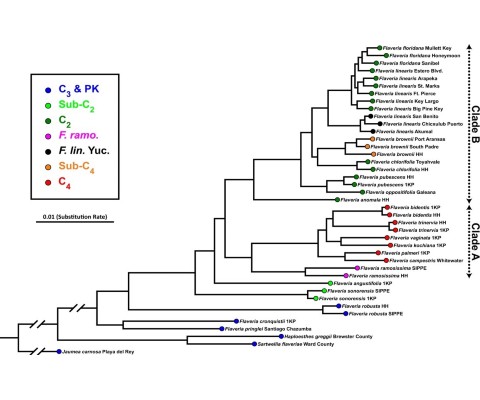

キク科の植物であるFlaveria属には,C3植物からC4植物への光合成進化の痕跡を残す種が数多く含まれている。Flaveria属はC4光合成進化のモデル植物として長年にわたり研究対象となってきたが,過去の研究ではこれらの植物種の一部を利用したものが多く,網羅的な分子系統樹はなかった。

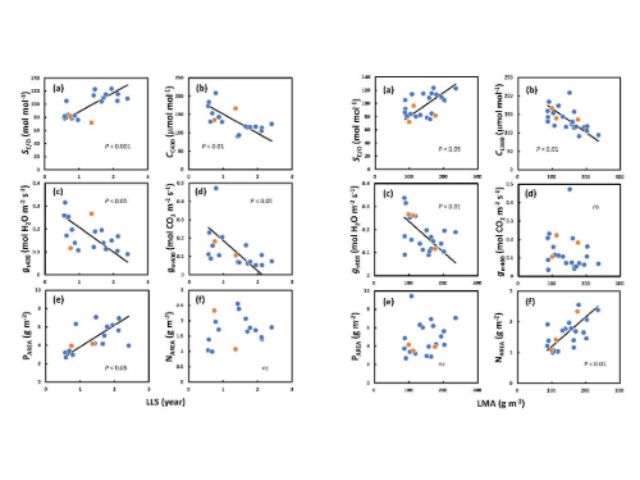

研究グループは今回,世界中から収集したFlaveria属の植物コレクション(Flaveria属の種や亜種,近縁種を含む全45系統)をトロント大学の温室内で栽培し,まずゲノムデータに基づき網羅的なFlaveria属の分子系統樹を完成させた。

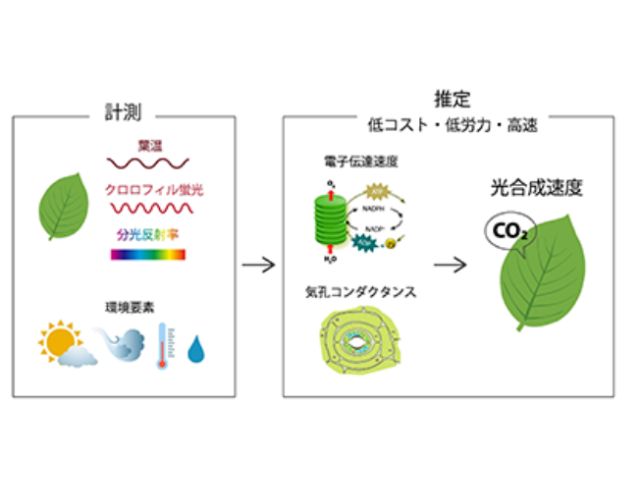

これらの植物のC4光合成酵素の活性を,分光光度計を用いた方法により測定した。ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼやNADP-リンゴ酸酵素などの活性の高まりが,C4光合成の形成に結びついたとする新たな仮説を提唱した。

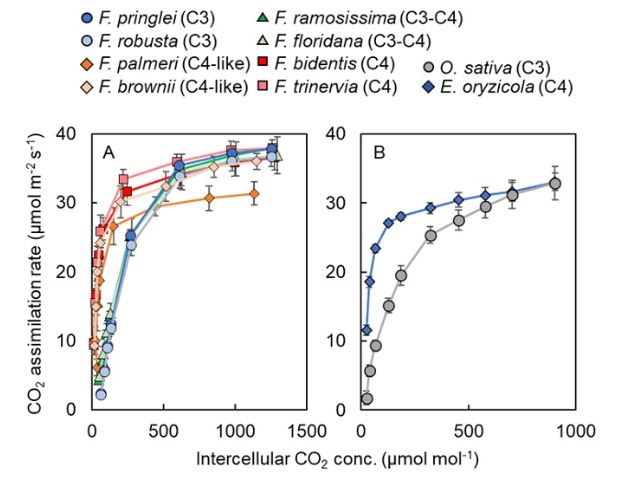

葉のCO2ガス交換測定(光合成測定)結果から,C3-C4中間種が,光呼吸を抑制する独自のシステムを発達させてきたことにがわかった。この種が生育するユカタン半島の海岸沿いという高温や塩ストレスを受けやすい地域において,適応度を高めるため独自の進化を遂げたものと考えられるという。

C3植物からC4植物への進化過程は,植物科学における最大の謎の一つ。今回の研究で提唱された仮説が検証されれば,C4光合成進化メカニズムやそれをもたらした鍵遺伝子が解明に結びつき,イネなどの主要作物のC4化の実現に一歩近づくと期待されるという。

さらに研究グループは,ユカタン半島に自生する種の光呼吸抑制システムが解明されれば,光合成進化の新たな過程が明らかになるかもしれないとしている。