九州大学,青山学院大学,富山大学,北海道大学,大阪大学は,大阪大学レーザー科学研究所の激光XII号レーザーを用いて衝撃波を実験室に生成し,その構造解明に取り組んだ(ニュースリリース)。

九州大学,青山学院大学,富山大学,北海道大学,大阪大学は,大阪大学レーザー科学研究所の激光XII号レーザーを用いて衝撃波を実験室に生成し,その構造解明に取り組んだ(ニュースリリース)。

宇宙空間を満たしている超音速の流体であるプラズマは,さまざまな星や天体現象によって生成される。宇宙プラズマ衝撃波は天体現象の膨大なエネルギーを変換するエネルギー変換器の役割を担うと考えられているが,エネルギー変換のメカニズムは複雑で未解明だった。

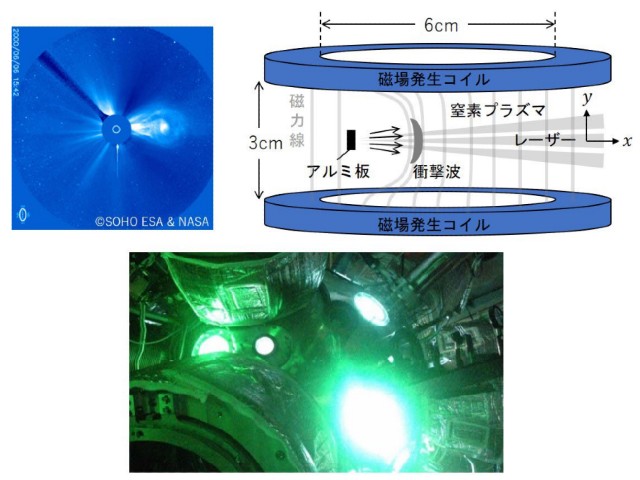

研究では,大型レーザー装置を用いた室内実験で宇宙プラズマ衝撃波の構造解明を目指している。宇宙と同様の状況を再現するため,十分広い検査領域を確保して,装置内に一様な窒素ガス(5Torr)を充填し,一様で強い磁場(約4T)を印加する。

この状態でターゲットのアルミ板にレーザー(2.8kJ)を照射すると,プラズマ化したアルミの爆風が広がる。この爆風が,プラズマ化した周囲の窒素ガス(窒素プラズマ)を圧縮することで衝撃波が形成される。

この衝撃波生成法は研究グループ独自のもので,これまで提案されている衝撃波生成法に比べて,衝撃波のパラメータを精度よく測ることができる点で優れているという。

大阪大学の激光XII号レーザーを用いた一連の研究では,青山学院大学が主導する実験によって窒素プラズマが次第に圧縮されていく様子に加えて,九州大学が主導する実験によって十分な圧縮が起こり衝撃波が形成されていく様子を初めてとらえることに成功した。実験で捉えられた衝撃波の形成過程の様子は,ミクロ構造の特徴を含めて数値シミュレーションの結果と整合することを示した。

宇宙で見られるような十分に発達した衝撃波を実験室に生成するため,今後はより広い検査領域を確保し,長時間にわたって衝撃波の伝搬を追跡することが重要となる。プラズマは電子とイオンから構成されているので,主に電子の運動が関係する構造と,イオンの特徴的な運動に起因する構造が現れると考えられている。研究グループではまず,イオンスケールの構造の解明に取り組む予定だという。

宇宙線がなぜ観測されているようなエネルギー分布を示すのか,最終的な宇宙線の生成効率は何によって決まっているのか,それを理解するためには,衝撃波近傍で宇宙線の種となる粒子がどのくらい作られるのかを理解することがカギだとされている。研究グループは今後,この種となる粒子の生成に関係する衝撃波の構造の解明に向けて世界で研究が進むとしている。