豊橋技術科大学の研究グループは,ゲノム情報を手掛かりに2つの光スイッチを併せ持つユニークなシアノバクテリアを発見した(ニュースリリース)。

豊橋技術科大学の研究グループは,ゲノム情報を手掛かりに2つの光スイッチを併せ持つユニークなシアノバクテリアを発見した(ニュースリリース)。

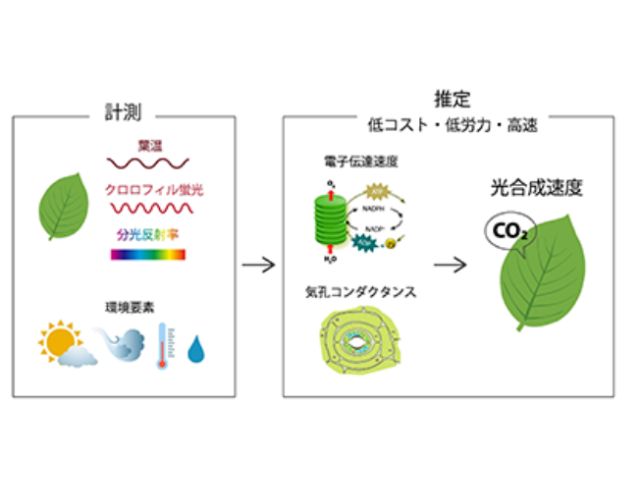

シアノバクテリアとは,酸素発生型の光合成を行なう原核生物であり,植物の葉緑体の起源となった。その光の色を感知する仕組みや,光エネルギーを集める仕組みは,他の生物種には見られない優れたものであり,これらを利用して生体活動を光操作する研究や,バイオマス生産の効率を高める研究などが進められている。

シアノバクテリアは光合成に必要な光エネルギーを集めるために,「フィコビリソーム」と呼ばれる集光タンパク質複合体を持つ。また,シアノバクテリアの一部は,周囲の光の色を感知してフィコビリソームの形状と吸収波長を調節する能力を持つ。この能力は「光色順化」と呼ばれ,様々な波長の光に応答するタイプの存在が明らかとなっている。

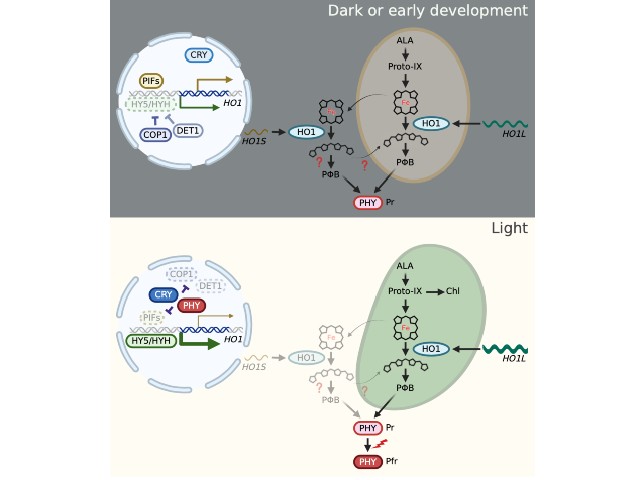

その中でも,緑色光と赤色光に応答するタイプの光色順化は,100年以上も前に存在が報告されるなど,光合成の環境応答の代表的な例として知られている。近年の研究により,この光色順化が,光スイッチとして機能する光受容タンパク質であるRcaE若しくはCcaSによって制御されることが明らかとなっている。

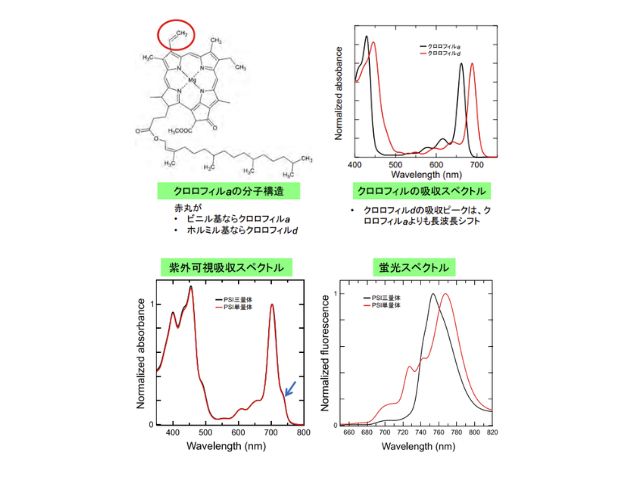

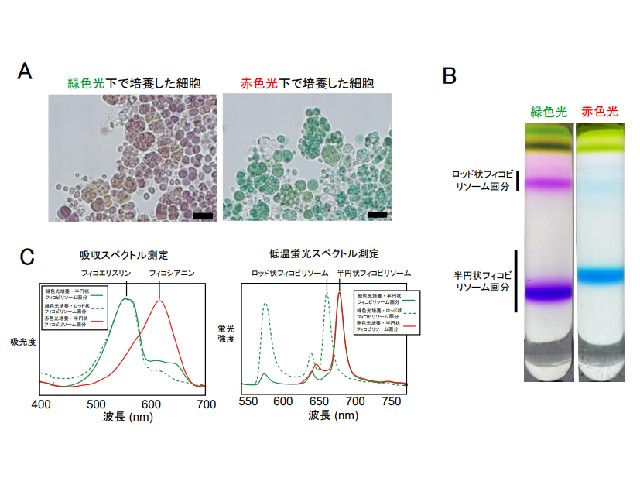

これらの光スイッチは,シアノバクテリオクロムと呼ばれる光受容体の一種であり,ビリン発色団を結合して緑色光と赤色光を感知する。これまでの研究で,RcaEは赤色光に応答し,CcaSは緑色光に応答して,制御下にあるフィコビリソーム遺伝子群の転写を誘導することが知られている。

RcaE若しくはCcaSの「どちらか」を用いて光色順化を行うシアノバクテリアは知られていたが,2つの光受容体を「併せ持つ」シアノバクテリアはこれまで報告例がなかったが,今回研究グループは,シアノバクテリア(Pleurocapsa sp. PCC 7319)がRcaEとCcaSの両方の光スイッチを持つことを見いだした。

さらに,PCC 7319株はフィコビリソームの吸収波長と形状を2つの光スイッチを用いて制御する「ハイブリッド型」の光色順化を行なっていることも明らかとなった。PCC 7319株がこれらの2つの光スイッチを,シアノバクテリア同士で遺伝子を交換する仕組み(遺伝子水平伝播)によって獲得した可能性が考えられるという。

また,今回,RcaEとCcaS 以外の第3の光スイッチが存在し,フィコエリスリン遺伝子群の発現を緑色光下で誘導する可能性も示唆された。

研究グループは,シアノバクテリアの光応答能を可能とする分子メカニズムを解明できれば,光合成の基礎研究から,光照射によって生物機能を操作する応用研究まで,幅広く波及効果を与えるとしている。