大阪大学の研究グループは,テラヘルツ波を利用して極微量溶液中の溶質濃度を超高感度で検出できるコンパクトなバイオケミカルセンサーチップを開発した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,テラヘルツ波を利用して極微量溶液中の溶質濃度を超高感度で検出できるコンパクトなバイオケミカルセンサーチップを開発した(ニュースリリース)。

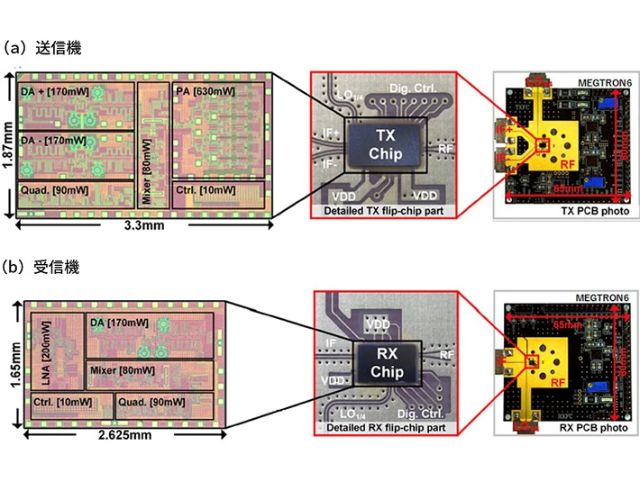

近年,1つのチップ上で,体液中に微量で存在するバイオマーカーや細胞などを分析・診断できるチップの開発が進んでいる。これにはマイクロメートルスケールの空間で微量溶液を高感度かつ定量的に計測する技術がカギとなる。

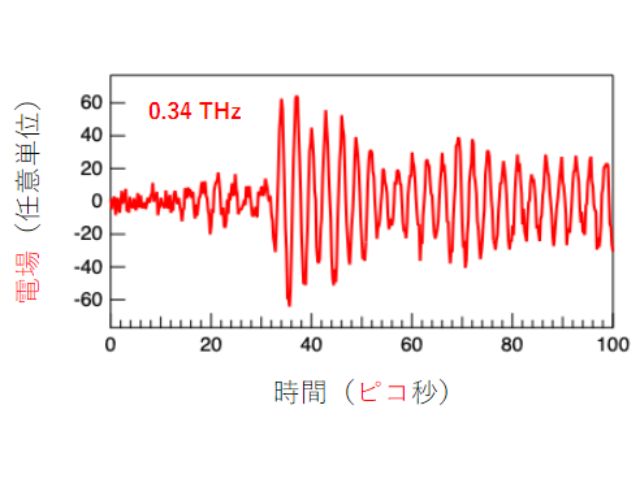

一方,テラヘルツ波(0.1~10THz)によるバイオセンシングでは,DNAの水素結合の強弱やタンパク質をつくる分子の微弱な回転運動などの情報をラベルフリーで検出することができるため,テラヘルツ波でも微量分析が可能なコンパクトなチップができれば,生化学分析や次世代医療に大きく貢献できると期待される。

しかし,テラヘルツ計測の多くは,テラヘルツ波をレンズで数ミリ程度の領域に集光して計測する手法をとっておりマイクロメートルスケールでの計測が難しい。また,水に対する信号減衰が非常に大きく,溶液サンプルでは検出感度が大きく低下してしまう。このため,テラヘルツ波を利用したコンパクトなチップの開発は遅れていた。

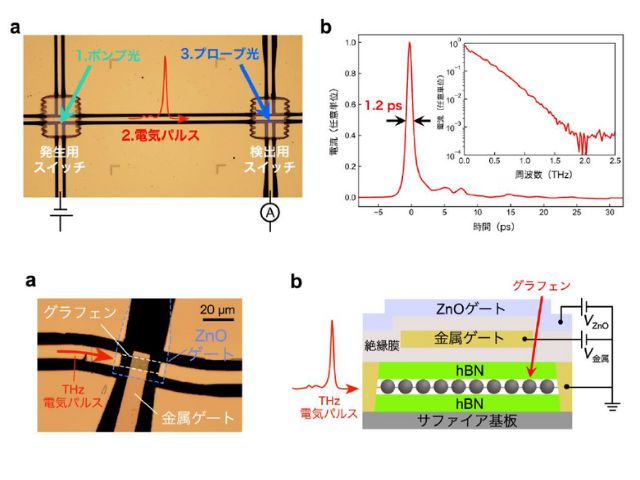

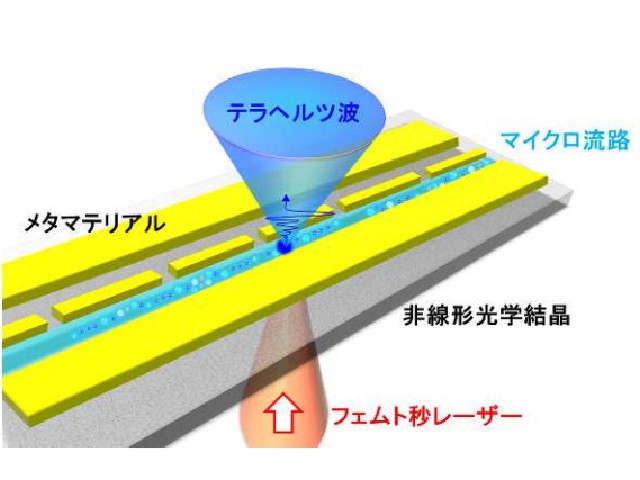

今回,研究グループは,非線形光学結晶へのフェムト秒パルスレーザー光照射で生成する微小なテラヘルツ波点光源とメタマテリアルとの相互作用に注目した。これまで広く用いられてきたスプリットリング共振器型のメタマテリアルでは,テラへルツ波が入射するとその電界が四方のメタマテリアルと結合しながら広がり損失が出ていた。

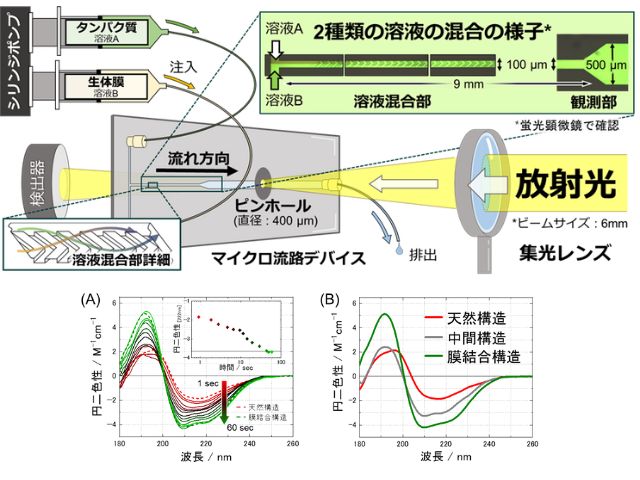

一方でストリップライン型のメタマテリアルでは,電界は四方には広がらずギャップ部分のみで効率的に増強効果を示すことを初めて発見した。これとマイクロ流路内溶液を近接相互作用させることで,髪の毛の断面5個分ほどの小さなセンサーサイズで,ピコリットル-アトモルレベルの感度で極微量溶液の溶質濃度の計測が可能なチップの開発に成功した。

一例として,グルコース水溶液を計測した。流路内の85ピコリットルの溶液中のグルコースを472アトモルの感度で検出できた。これらは,従来のテラヘルツ波による流路を使った測定と比較して,数万分の1以下のサンプル量とセンサーサイズで,1万倍以上の検出感度となるという。

研究グループは,この研究成果により,様々な生体関連溶液の極微量・ラベルフリー分析ができる多機能なチップとして,次世代医療と生化学分析分野にブレークスルーを起こすことが期待されるとしている。